戦後の日本

日米関係を基本に復興・発展

荒廃した戦後の日本

戦争が終わると、兵隊や外地からの引揚げなどで都市人口が増加した。

爆撃による交通・流通網の損壊により流通が鈍化した為、町には物が溢れた「ヤミ市」が多く現れる。

人々は食べ物にすら苦労する生活を強いられるが、復興の道を突き進んでいく。

GHQと吉田茂

占領軍であるGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が「指導」する形で、日本の本格的な民主化への改革が進められていった。

マッカーサーと共に、改革計画を推進していったのは吉田茂(よしだしげる)である。

吉田はGHQ(実質的には米国)が指導する政策の真意を見抜き、巧みな交渉とその行動力で、日本を占領軍から独立させる事に尽力した。

占領軍のジープに集まる子供たち

当時の日本では何処へ行っても「占領軍」のジープに子供たちが集まった

米兵は子供たちにチョコレートなどを配り、占領は「甘さ」としても記憶されている

占領化の日本において、決して占領軍が恐怖の対象であった訳ではない(写真:毎日新聞社)

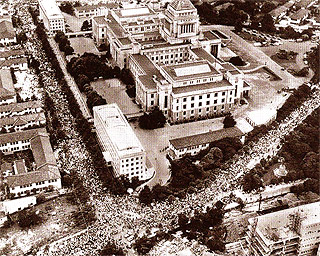

安保闘争

平和憲法として成立した日本国憲法も、日米関係の中で初めから揺らいでいた。

当初は、日本の再軍備を全く認めない姿勢を取っていたGHQであったが、憲法成立時には日本政府によって解釈の幅が出来る内容となっていた。

朝鮮戦争が勃発すると、米国と政府は日本の再軍備化を目指すようになっていった。

また軍事力強化を目指す日米新安全保障条約の締結が国会で強行採決されると、これに反対する数十万人規模の抗議運動「安保闘争」が起こった。

戦後の急速な経済復興

経済復興の裏に公害

戦後の復興は急速に進んでいった。

朝鮮戦争による戦時特需の増加などもあり、その経済発展は世界にも例がない程であった。

1970年代には中東に始まるオイル・ショックもあったが、昭和40年代の高度経済成長を経て、日本は一時期、世界第二位の経済大国となったのだ。

しかし、その陰で多くの社会問題も発生していた。

特に、水俣病やイタイイタイ病に代表される公害問題が深刻であった。

バブル経済

オイルショック後の低迷する世界経済からいち早く立ち直った日本経済は、プラザ合意による円高時代を迎え、新たな段階に進む。

それが実態のないバブル経済であった。

バブルに踊り、踊らされた数年を経て、バブルはあっさり弾けてしまう。

「戦後」が終わった世界での日本の役割

戦後半世紀を経て、日本は自他共に認める経済大国となるが、その間、日本の政治体制を変化を続けていた。

世界では米ソ冷戦が終結、一時期の協調の時代へと、国際情勢は動いていく。

国際社会の中での日本が果たす責任と役割を見据える時代となったのだ。

戦後の主な出来事

米国主導の国政改革

初期の五大改革

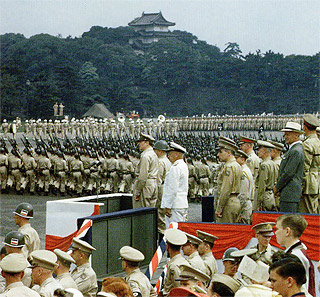

戦後、マッカーサーが来日すると、GHQ主導の下に日本の戦後処理が慌ただしく始まる。

GHQは政治、経済などの全ての自由化を日本に求めた。

当時の東久邇宮(ひがしくにのみや)内閣はこれに対応出来ずに退陣、協調外交推進者だった幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)が首相に就任する。

マッカーサーは幣原首相に女性の解放、労働組合の結成奨励、教育制度改革、秘密警察などの廃止、経済の民主化の五大改革を実行するよう指令した。

GHQは政府が改革を実施する間接統治の形を取っていたのだ。

>> 日本の敗戦と占領

ダグラス・マッカーサー

1945年(昭和20)8月30日、厚木飛行場に降り立つマッカーサー

コーンパイプはマッカーサーのトレードマークでもあった

何の装備も持たず優雅に降り立つ姿は「日本が占領された」事を意味していた

東京裁判と人間宣言

一方、戦争責任者は逮捕され、多くの者たちが戦犯として極刑となった(東京裁判)。

更に軍国主義者は公職を追放された。

また、昭和天皇は自身の神格性を否定する(一般に人間宣言などと呼ばれる)。

米国の対日政策の転換

日本の非軍事化がほぼ完了すると、GHQは経済の復興に政策を転換する。

占領軍の権限を日本政府に徐々に移し、日本を友好国とする事が目的であった。

予算の均衡、徴税計画促進、物価や為替の統制などの9つの経済安定原則が発表され、GHQの財政顧問ドッジが政策を示した。

このためこの政策はドッジラインと呼ばれる。

為替レートが設定され、1ドルは360円に設定された。

税制については財政学者のシャウプが勧告書を作成した。

>> 日本の戦後経済復興

米国に作られた日本国憲法

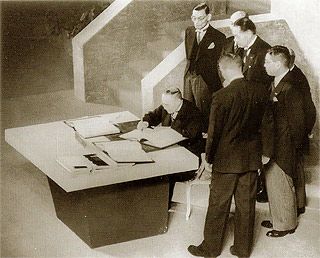

憲法問題調査委員会

戦後すぐに政府関係者や外務・法務官僚は、憲法改正の必要性に気付いていた。

近衛文麿はこの点をマッカーサーに確認し、自らも改正案を作成した。

松本烝治(まつもとじょうじ)国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会が設置され改正案を作るが、毎日新聞はこれをスクープ、その保守的な内容を批判した。

これを切っ掛けにマッカーサーはGHQに憲法改正案の草案の作成を指示。

日本側の改正案を拒否し、マッカーサー草案と呼ばれるGHQの案を手渡した。

帝国議会の審議

急ピッチでまとめられた改正案は、議会で審議され国会の一院制を二院制にするなど何点かを修正。

マッカーサー案では自衛の為の軍事力保持さえも否定されていた。

日本国憲法第9条

第九条は「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と始まり、これに続く第二項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」となっていた。

議会ではこの第二項の初めに「前項の目的を達するため」の文言を挿入した。

この点は現在も自衛隊の合憲違憲の問題として議論されている(平成30年現在)。

朝鮮戦争と日本への影響

戦争勃発

1950年、マッカーサーは年頭の挨拶で日本の自衛権を認める趣旨の発言をした。

その背景には朝鮮半島での緊張があった。

米ソが対立する中、北朝鮮が韓国を攻撃し朝鮮戦争が勃発する。

戦時特需

米軍は国連軍として日本を拠点に朝鮮半島へ向かった。

この戦争の物資調達の為の特需景気が起こり、日本は不況を脱する。

警察予備隊の創設

また米軍不在の防衛力不足を補う為、マッカーサーは警察予備隊の創設を指示した。

戦争と前後して、共産主義者を国内から追放するレッド・パージも盛んに行われた。

国連軍を指揮していたマッカーサーは、途中から参戦した中国(中華人民共和国)の本土爆撃を主張、結果としてトルーマン米大統領と対立し、解任されてしまう。

日本の独立を望む日米

日本政府は講和条約を結んで独立する事を望み、米国もこれ以上占領を長引かせるのは得策ではないと考えていた。

問題となるのは米軍基地の事であった為、日本政府は米軍の駐留を望むという形で基地の存続を認めた。

サンフランシスコ平和条約

講和条約の相手は複数だったが、条約草案は米国が単独で作成した。

共産圏も含めた全面講和(逆は片面講和)に調印すべきとの声も多く在ったが、政府は米国が提案する講和案を如何に調印するかを重要視する。

そしてサンフランシスコ平和条約が結ばれ、GHQの日本占領は終わりを告げた。

>> 日本の占領解放と再独立

独立後も米軍駐留する

占領終了に当たって、政府は警察権を強化した破壊活動防止法を提出するが、メーデー事件により議会での論議が進み、公布に達した。

朝鮮戦争と占領期間の終結によって、米軍との協力体制が確立され、後の自衛隊設立の基礎が築かれた。

保守vs革新の図式 55年体制

防衛庁と自衛隊の発足

「独立」を果たしは日本は、平和憲法を掲げながらも軍備の強化に向かっていく。

この動きを後押ししたのは米国である。

朝鮮戦争の休戦後も、米国は日本の再軍備の必要性に触れ、軍事、経済など日米相互に保証するMSA協定(日米相互防衛援助協定)に調印。

日本政府は陸海空の自衛隊を発足され、防衛庁を設置した。

>> 日本の再軍備 自衛隊創設

保守と革新勢力による55年体制

再軍備を公言し憲法改正を目指す動きがあった保守勢力に対し、左右に分裂していた社会党は再統一。

保守派は日本民主党と自由党が合同して自由民主党を結成した。

こうして政界には2/3が保守勢力、残りが革新勢力という55年体制と呼ばれる図式が出来上がった。

>> 自民党政権の始まり

ソ連との国交回復

1956年、日本はソ連との共同宣言に調印する(日ソ共同宣言)。

戦争状態の終結や国交の回復を盛り込んだものではあったが、平和条約の締結は交渉を継続すると記すに留まった。

平和条約締結後に領土問題解決に取り組む事で合意したものの、この問題は現在も未解決のままだ(平成30年現在)※北方領土問題。

ただし、共同宣言という形ではあっても日ソが合意に達した事で、日本は国際連合に加盟する事だ出来たのだ。

神武景気と呼ばれる好景気

1955年から2年程、日本は神武景気と呼ばれる好景気に恵まれた。

1956年の経済白書には「もはや戦後ではない」と言う言葉が記され、日本は未曾有の高度成長へ向かいつつあったのだ。

しかし、その一方で日米関係を中心に、政治的混乱は深まっていく。

新安保条約の締結

日米安保交渉

病に倒れた石橋湛山(いしばしたんざん)の後に首相となったのは岸信介(きしのぶすけ)だった。

岸は安保条約の問題点を解決し、日米新時代の構築を宣言する。

問題点とは米国の日本防衛義務が記されていない事や、条約の期限が明記されていない事だった。

岸は訪米し、これらを明確にした新安保条約の交渉を開始する事を米国政府に同意させる。

安保を巡る国内の動き

その頃、日本国内では、教員の勤務評定制度を徹底させる通達が出され、これに反対する教職員らのデモが激しくなっていた。

岸内閣は警察の権限を強化した警職法を国会に提出。

警職法は廃案となるが、岸の強硬姿勢は保守対革新の対立をより鮮明にした。

安保改正の動きに反対する運動も次第に激しくなり、国内は騒然とした雰囲気になっていた。

皇太子結婚

なお、この頃、皇太子(平成天皇)が結婚している。

皇太子(平成天皇)の結婚が公に発表されるようになったのは、この時代からである。

60年安保闘争

1960年、新安保条約と日米地位協定が、自民党が単独で採決を強行した。

翌日、一か月後に条約が参議院の審議を経ずに自然承認される事が発覚し、反対派は驚愕した。

連日、デモが続くが岸首相は「あくまで新安保の成立を期する。声なき声の支持あり」と言って恐慌姿勢を崩さなかった。

その後も大規模な反対運動があり、犠牲を払いながらも、6月19日に新安保条約は成立した。

>> 60年安保闘争

高度経済成長

経済重視の政策へ

岸内閣の次の内閣を率いた池田隼人(いけだはやと)首相は、経済政策の充実化を図り、10年で国民所得を二倍にするという所得倍増計画を打ち出した。

これは当時の驚異的な経済成長率を考えれば決して無謀な計画ではなく、実際、その後の成長率は目標を上回った。

対外的にも経済政策が推進され、米国の他に中国ともLT協定(日中長期総合貿易に関する覚書)が結ばれた。

日本経済は既に十分な国際競争力を付けていた為、GATTやIMFなどでもより責任のある重要な国と位置付けられ、OECDにも加盟する事となった。

そして、このような日本の成長ぶりを内外に示したのが、新幹線の開業や東京オリンピックの開催だった。

公害発生

急速な経済の成長は、同時に公害発生の原因ともなった。

水俣病やイタイイタイ病、四日市ぜんそく等が大きな問題となり、その頃、日本は世界でも有数の公害大国となってしまった。

池田内閣の次の佐藤栄作内閣も、それまでの経済政策を引き継いでいた。

しかし、公害問題が深刻化した為に、公害対策基本法を公布した。

その4年後の1971年には、環境庁が設置される事となる。

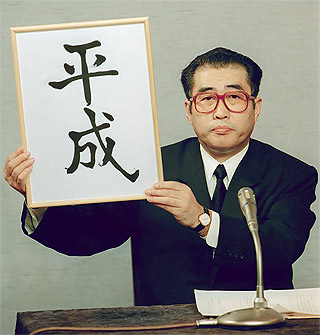

東京の大気汚染(1967年)

大気汚染が最もひどかった1960年代、硫黄酸化物や煤塵などにより、日中でもライトを付けなければ自動車が運転できない程だった

その後、1968年に大気汚染防止法が成立、燃料の低硫黄化、液化天然ガスの燃料転換、排煙脱硫装置の設置などの対策が進められていく

米国追従の日本外交

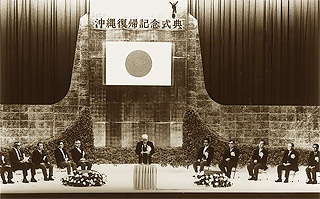

核抜き沖縄返還

1969年、訪米した佐藤栄作首相は日米共同声明を出し、安保条約の堅持と沖縄返還の確約を果たしてきた。

沖縄返還に関しては、米軍が沖縄に核兵器を保持していない事が重要視され、佐藤首相はその前々年、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」との非核三原則を表明してきた。

沖縄は「核抜き」で返還されたものの、基地問題は現在でも反対の声が多い。

>> 沖縄返還

学生運動

60年代半ばから授業料などを巡って私立大学で紛争が起こり始めていた。

東大医学部の改革問題で東大闘争が始まると、全国的に学生運動が拡大、激化していった。

70年には安保条約が自動延長されるにあたって、反安保運動が広まった。

ニクソン・ショック

米国、為替レート引上げ要求

この時期、経済が低迷していた米国は、日本が固定相場制の下で円安を利用して輸出を増加させている事に不満を感じていた。

そこで米国は、日本や西ドイツなど国際収支黒字国の為替レートの引き上げを要求した。

さらに1971年、ニクソン大統領はドルと金の交換を停止した。それはドル=ショックといわれ、世界経済に大きな衝撃を与えた。

米中急接近で日本外交が狂う

更にニクソン大統領は訪中し、関係改善を発表する。

中華民国(台湾)と講和条約を結んでいた日本は、これに衝撃を受けた。

このニクソン訪中と為替レート引上げ要求の二つはニクソンショックと呼ばれる。

日中国交正常化

首相となった田名角栄(たなかかくえい)は、さっそく訪中し日中共同声明を発表。

中華民国との国交は断絶してしまった。

日本は中華人民共和国を相手に戦争はしておらず、中華民国を相手に戦争(日中戦争)をしていた。

よって、声明では日中間に「戦争状態」の語を使わず「不正常な状態」という言葉が使われた。

平和友好条約が調印されるのは6年後の事だった。

>> 日中国交正常化

変化する世界経済

変動為替相場

米国の画策による蔵相会議で、1ドル=308円に円が切り上げられたが、米国経済は改善されなかった。

そこで1973年、変動為替相場への移行が実施され、円は1ドル257円から264円の間で変動する事になった。

この影響を緩和しようとした政府は、金融緩和政策を執るが、その政策が行き過ぎ土地が高騰する。

東京の地価は前年と比べて4割近くまで上昇し、インフレが進んでしまう。

オイルショック

パニックになる庶民

1973年、中東で第4次中東戦争が勃発する。

それにより石油の価格が急騰し、オイルショックが起こってしまう。

庶民はトイレットペーパーや洗剤など、直接には石油と関係のないモノまで買い占めを行い、日本中がパニックに陥った。

それにより起こった異常なインフレは、1974年の1月まで続く事となる。

高度経済成長の終わり

同年、日本は戦後初めてとなるマイナス成長となった。

こうして、世界でも類を見ない日本の高度経済成長の時代は終わりを告げたのだ。

先進国首脳会議 サミット

この世界的な不況に対して、先進各国は意思の疎通を図る必要が出来た。

そこで米国、英国、フランス、西ドイツ、イタリア、そして日本の6カ国の首脳による、先進国首脳会議「サミット」が開催された。

その後、カナダや、東ドイツ、ホンの一時期ロシアも加わって、サミットは毎年開催される事となる。

円高からバブル経済へ

不況から脱出する日本

70年代前半の第一次オイルショック、そして後半の第二次オイルショックと、世界経済は低迷を続けた。

金融引き締めや企業の緊縮経営によって日本はこれを乗り切り、世界に先駆けて不況から脱出する事に成功する。

欧米諸国では労働者の賃金確保などが重要な問題となるのに対し、日本では労働運動が低迷していた為、賃金の上昇率を欧米より抑えられた事が、不況脱出のポイントとなったとされる。

ハイテク分野の成長

自動車や電気製品の他にハイテク分野の半導体やIC等が急速に発達した。

これらのハイテク機器が、海外に輸出された事も景気回復に貢献した。

日本経済の転換期

プラザ合意と円高

80年代に入ると、大きな転換期が訪れた。

ニューヨークのプラザホテルで開催された米英仏独日の5カ国蔵相・中央銀行総裁会議で、ドルの引き下げとマルク、円の切り上げが決定された。

いわゆるプラザ合意だ。

これにより輸入物価は下がり国内需要によって経済は成長した。

それまで1ドル240円台だったのが、87年には120円代にまで上昇したのだ。

円高によって輸出産業は不況に陥るが、経済の勢いは米国を上回る事となった。

バブル経済

内需拡大と金融緩和政策により資金が過剰となると、銀行は資金を企業に貸し付け、企業はそれを土地と株に投資した。

それにより地価・株価は投機的な高等を始め、実態とかけ離れたバブル経済の時代が訪れる。