優れた政治力で武家政権を確立 源頼朝

目次

- 簡単まとめ

- 頼朝の年表

- 伊豆に流され、政子と出会う

- 政子との結婚と北条氏の支援

- 頼朝が信頼していたのは北条か比企か

- 以仁王の決起に頼朝が呼応

- 頼朝の挙兵

- 房総半島へ逃亡

- 頼朝が鎌倉へ

- 平家の滅亡

- 頼朝・義経兄弟の確執と対立

- 奥州征伐によって幕府の機構が確立

- 頼朝はなぜ征夷大将軍になったのか

- 頼朝はなぜ源氏の棟梁になれたのか

- 頼朝は娘・大姫を天皇の后にしようとした

- 頼朝と関東武士とのズレ

- 頼朝の急死

源頼朝の簡単まとめ

鎌倉幕府の祖 源頼朝

源頼朝(1147〜1199)は初めて東国の地、鎌倉に幕府という本格的に武士政権を開いた将軍の祖である。

平清盛と平治の乱で対立した源義朝を父に持つ。

頼朝が武家の棟梁として大成出来た理由として、大局を見誤らずに朝廷との安定した関係を維持しながら、配下の者への配慮も忘れない優れた政治力を発揮できたことにある。

反平家・平清盛討伐に頼朝が踏み切ったとき、彼は東国を拠点に武士との主従関係を固めながら、天皇が治める朝廷に対して自身の宣伝工作も欠かさなかった。

1183年には後白河法皇(ごしらかわほうおう)により東国・坂東における支配権を公認する宣旨を得ることが出来たのである。

これにより、頼朝の勢力は朝廷の正規軍・官軍として認められたに等しい。

異母弟、義経への非常の決断

平家討伐後、弟である源九朗義経(みなもとのくろうよしつね)との関係悪化が顕著になってくると、後白河法皇は義経に対し頼朝追討の院宣を出してしまう(兄に反感を持った義経が朝廷に求めたとも云われる)。

これに対し頼朝は軍を上洛させて(戦力を京都へ入れる)から、朝廷に対し強硬策を用いて関係修繕を図った。後白河法皇はこれに対し慌てて方針を翻してしまい、逆に義経の追討の院宣を出してしまう。

さらに頼朝はこの時、守護・地頭の任命権を法皇から承認されてたのである。これにより頼朝は強大な権力を得ることが出来た。

後白河法皇との駆け引き

しかし後白河法皇は頼朝が武家の頂点に立つことをよくは思っていなかった。

そこで頼朝は当時の関白・九条兼実(くじょうかねざね)に接触し関係を深めていった。

そして、後白河法皇没後の1192年、兼実の後ろ盾により征夷大将軍に任じられた。これにより名実ともに武家の頂点に登り詰めたのである。

御恩と奉公で結ばれた主従関係

鎌倉幕府の基盤となったのは全国の御家人と云われる武士たちである。

御家人になるには名簿(みょうぶ)と云われるものに自分の名前を記し、それを将軍に謁見(えっけん)しなければならなかった。

これにより御家人と非御家人との明確な区分が可能となったのだ。

東国を中心とした御家人たちの頼朝への信頼は厚かったが、それだけではなく、彼らには「御恩(ごおん)」と「奉公(ほうこう)」という関係で主従関係が確立されていた。

幕府は御家人に対し「御恩」として、先祖伝来の所領・領地を安堵する。

御家人は幕府に対し「奉公」として、戦時には合戦に参加する。

といった、互いに相互関係に協力しあっていたのである。

※ちなみに源義経も独自に「家人(けにん)」と云われる主従関係を持つ者たちがいたが、これは「御恩」と「奉公」は無く、ただ信頼関係のみからなる主従関係である。義経は平泉で自害する際にもたくさんの家人が居た。ここから義経という人物の偉大さが伺える。

中世の武士たちによって、土地は命がけで守るものであった。

その武士たちの思いを頼朝はよく理解していたからこそ、土地を媒介として封建制度を成立させることが出来たのである。

英雄の最後

源頼朝の死因はよく分かっていない。鎌倉幕府の正史である「吾妻鏡」には頼朝の死に関する記述は記されておらず、一般的には「落馬」と伝承されているのみである。

鎌倉幕府における重要な立場にあった頼朝だけに、非常に疑問が残る出来事である。

>> 頼朝の急死

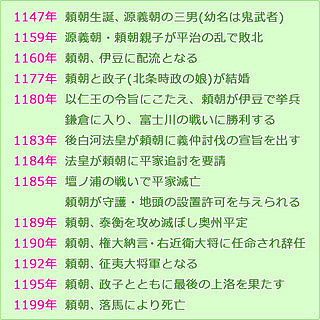

頼朝の年表

| 西暦 | 出来事 |

|---|---|

| 1159年 | 源義朝・頼朝親子が平治の乱で敗北 |

| 1160年 | 頼朝、伊豆に配流となる |

| 1180年 | 以仁王の令旨にこたえ、伊豆で挙兵 石橋山野戦いで敗れる 鎌倉に入る 富士川の戦いに勝利する |

| 1183年 | 源義仲、倶利伽羅峠の戦いに勝利 義仲、都に入り、平家は都落ち 後白河法皇、頼朝に義仲討伐の宣旨を出す |

| 1184年 | 源義経と範義、義仲を討伐 法皇、頼朝に平家追討を要請 一の谷の戦いで義経が勝利、平家は讃岐の屋島に敗走 |

| 1185年 | 屋島の戦いで義経勝利、平家は九州に敗走 壇ノ浦の戦いで平家滅亡 法皇、義経に頼朝追討の院宣を発給 法皇、頼朝に守護・地頭の設置許可を与える |

| 1189年 | 藤原泰衡、義経を自害に追い込む 頼朝、泰衡を攻め滅ぼし奥州平定 |

| 1190年 | 頼朝、権大納言・右近衛大将に任命されるが辞任 |

| 1192年 | 法皇、崩御 頼朝、征夷大将軍となる |

| 1199年 | 頼朝、落馬により死亡 |

伊豆に流され、北条政子と出会う

平清盛に父・義朝とともに敗れる

死罪になるところを救われる

平治の乱で平清盛に敗れ、源頼朝は永暦元(1160)年3月、伊豆へと配流となった。

先述した通り、本来であれば父・義朝らとともに死刑となるところを、清盛の継母・池禅尼らの嘆願によって命だけは取られることはなかった。

伊豆、本来であれば先ず再起は不可能な遠方の地

とはいえ、京よりも遠く離れた伊豆国は、流刑のなかでもとりわけ重い、遠流の地とされる。

古くは「承和の変」に橘逸勢が、「応天門の変」では大納言の伴善男が、やはり同じように伊豆へと流されている。

清盛としては、これだけ遠地へ流せばまず再起の芽はないと踏んだのだろう。

平氏家人・伊東祐親の監視下に

配流先としては、伊豆国の北条氏の領地であった蛭ヶ小島がよく知られているが、当初、頼朝が配流されたのは『曽我物語』によれば、工藤祐経の父・祐継の所領地・久須美荘だったとされる。

祐継が没した後は、その異母弟にあたる平氏家人・伊東祐親の監視下に置かれた。

伊東祐親監視下から逃れ北条氏のもとへ

政子と出会う前に子を授かる

同じく『曽我物語』が伝えるところによると、頼朝は祐親の上洛中に、祐親の三女・八重姫と密通し、千鶴という男児を1人、もうけている。

その子供が祖父に殺害されることに

京より戻った祐親はこれに激怒し、八重姫を他家に嫁がせ、千鶴を殺してしまったという。

平氏が権勢を振るう時代、敵対した源氏の棟梁の遺児である頼朝と関係を結ぶことを忌避したと考えられる。

北条政子、その父・時政と出会う

祐親は、頼朝をも亡き者にしようと目論んだが、祐親の子・祐清に救われ北条時政の庇護下に置かれることとなった。

時政は祐清の烏帽子親だったのである。

安元元(1175)年、伊豆に下向して15年目のことだった。

こうして、頼朝は生涯の妻である北条政子、そして、その最側近として自身を支える北条時政と出会うのである。

政子との結婚と北条氏の支援

政子との結婚と北条氏の保護・支援

伊東のもとを逃れ、北条の保護下に

頼朝は、伊東祐親のもとを逃れると、北条時政の保護下に置かれた。

頼朝が蛭ヶ島に居住するようになったのは、この頃からと考えられる。

結婚、娘・大姫を授かる

安元2(1176)年頃、時政は、頼朝を娘・政子と結婚させた。

その直後には頼朝と政子の間に、長女・大姫が誕生している。

謎多き北条時政と北条氏

北条氏はもとは平氏だった

鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』には、時政は当初、平氏との関係から頼朝と深い関係になることを恐れ、頼朝と政子の仲を引き裂こうと画策していたという。

北条氏はもともと平氏を祖とするといわれ、最初から源氏に味方していたわけではなかった。

結婚を契機に頼朝に味方する

しかし、その後、頼朝の挙兵を助け、石橋山の戦いでの敗走、房総半島に渡っての再決起と鎌倉入り、平氏追討から鎌倉幕府の体制確立と、常に頼朝の側近として活躍している。

どういう身分だったかも分からない北条氏

伊豆国の在庁官人か、もっと低い身分であったか

北条時政は、伊豆国の在庁官人だったとされる。

が、当時の北条氏がそれほど勢力のある武士であったかは、話が盛られている可能性が指摘される。

元弘3(1333)年2〜4月に下された護良親王の令旨には「伊豆国在庁時政」とあるが、これは本当であろうか。

国衙に出仕する役人だったという見方もある。

北条氏に関して、文献に記述がない

近年の発掘調査で、北条氏の館のあった場所から大量の出土品と建築物の跡が発見されたことから、北条氏は大きな勢力を持っていたとする説もある。

しかし、少なくとも文献上では、北条時政以前に北条氏の武士が活躍した記録は全くといって残されていない。

集められた兵は50〜60人ほど

頼朝挙兵の折には、かき集められるだけの兵を集めてもわずか50〜60人ほどであった。

一国を代表するような有力な武士であれば、300人ほどの動員力はあった筈である。

頼朝が信頼していたのは北条か比企か

北条が記した『吾妻鏡』は胡散臭い

源頼朝が最も信頼を寄せた側近と言えば、頼朝の正室・政子の実家である北条氏と考える人が多い。

しかし、これは北条執権体制が確立された頃に編纂された歴史書『吾妻鏡』がそういう風に記しているだけである。

比企氏の方を信頼していた可能性

頼朝が最も信頼を寄せた一族は、鎌倉幕府の重臣中の重臣となる比企氏の方であったと思われる。

当時は女性の地位が高かった

頼朝の助命に大きく関わったのは、平清盛の継母・池禅尼であるが、当時、女性の地位は高く、乳母の発言力は非常に大きかった。

頼朝はもともと比企氏に所縁があった

頼朝の乳母が比企氏

頼朝には4人の乳母がいたとされるが、その1人が武蔵国の有力武士比企氏の比企尼だった。

危険を冒して頼朝を支援した比企氏

比企尼は、平氏に追われる身となった頼朝に変わらず愛情を注ぎ、伊豆配流に伴って、自らも京から武蔵国に戻り、支援し続けたという。

平氏全盛の時代に、その敵である頼朝を支援し続けるのは極めて危険な行為であった。

比企尼には3人の娘があったが、それぞれの娘婿たちも揃って頼朝を支えた。

常に源氏の側に比企氏あり

頼朝の周りには常に比企氏の従者が

長女の丹後内侍の夫・安達盛長は本書の巻頭で紹介した通り、配流となった頼朝に唯一付き添った従者である。

後に13人の合議制にも名を連ねた。

この2人の間に生まれた娘は、平氏追討で総大将を務める頼朝の弟・範頼の妻となっている。

比企氏は常に“源家”にベッタリだった

次女の河越尼は、武蔵随一と称された河越重頼の妻となった。

この2人の間に生まれた娘も、源義経の正室となっている。

頼家にもベッタリの比企氏

また、比企尼の次女と三女は、頼朝の嫡男・頼家の乳母となった。

そのため、頼家は実母の政子がいる北条氏の館ではなく、比企氏の館で育ったのである。

比企能員の娘が頼家に嫁ぐ

さらには、比企尼の甥で後に養子となった比企能員は、娘の若狭局を頼家の妻とし、若狭局は嫡男の一幡を生んだ。

打算的関係でしかなかった源家と北条氏

こうして見ると、源家と比企氏が如何に密接だったかがよく分かり、逆に、北条氏は打算的な関係でしかなかった事が窺える。

以仁王の決起に頼朝が呼応する

以仁王の挙兵、平家討伐の始まり

清盛が京を制圧、実権を握る

治承3年の政変(1179年)にて軍事力で京都を制圧し後白河上皇を幽閉、政治的実権を握った平清盛と平氏に対抗したのが、後白河上皇の第三皇子・以仁王であった。

頼朝のもとに令旨が届く

治承4(1180)年4月9日、以仁王は諸国の武士たちに平清盛と平氏討伐を呼びかける令旨を発している。

この令旨に呼応して、各地では平氏に敵対する武士たちが兵を挙げた。

同月27日、伊豆の頼朝のもとにも、叔父の源行家の手によって令旨がもたらされている。

この以仁王の挙兵によって、源平争乱が始まる事となった。

平家討伐を競ったライバル達

源平争乱において頼朝は源氏の総大将のように描かれるが、以仁王の挙兵に呼応した源氏は、頼朝だけではなかった。

頼朝の従兄弟にあたる木曾義仲、叔父の源行家、甲斐源氏の武田氏や安田氏などとも競合関係にあった。

こうした状況のなか、頼朝が台頭していき、鎌倉に入り、やがて鎌倉殿と呼ばれる様になる。

以仁王の挙兵の失敗

挙兵が平家に知られ、以仁王が敗死

京から伊豆に配流となった頼朝にとって、以仁王の令旨と挙兵は、再興を果たす好機となった。

しかし、この計画は挙兵前に平氏に知れるところとなる。

以仁王は逃れ、源頼政と合流するも、その頼政は宇治川合戦で平家に敗れてしまう。

その後、以仁王は奈良へと逃れる途中に伏兵に襲われて戦死したとされる。

以仁王の敗北を知っても頼朝は挙兵

6月19日には、頼朝の乳母を叔母に持つ三善康信が、頼朝に対して使者を送っている。

以仁王の令旨を受けた者は追討される恐れがあるという情報をもたらし、すぐに陸奥国への逃亡を勧めた。

康信は頼朝が伊豆に流されて以来、逐一、京の様子を知らせていた。

この報に対して、頼朝は亡命ではなく、挙兵を決意した。

頼朝の挙兵

平家が東国ににわかに侵攻

平清盛が源頼政の孫の追討に動く

頼朝が流された伊豆国の知行国主は、もともとは以仁王とともに挙兵した源頼政で、その嫡男・仲綱が伊豆守であった。

この仲綱に代わり目代となった仲綱の子(頼政の孫)の有綱を追討するために、平清盛は相模国に所領を有していた大庭景親を関東へ下向させた。

清盛が国主を代えた事に頼朝と北条が危機感

以仁王と頼政の挙兵の鎮圧後、知行国主には清盛の妻の兄にあたる平時忠が就任しており、伊豆守はその養子の平時兼、目代を山木兼隆が務めた。

伊豆の知行国主の交代に伴い、頼朝に与する北条時政ら在庁官人らにも危機が迫っていた。

こうした状況を踏まえて、頼朝や時政らは挙兵に踏み切る。

山木館への襲撃

三浦・和田とともに頼朝挙兵

これに呼応したのが、相模国の三浦義澄や和田義盛らの三浦氏だった。

平氏家人の大庭氏の台頭によって三浦氏もまた苦境に陥っていた。

こうして、治承4(1180)年8月17日、頼朝はついに平氏追討に向けて兵を挙げる。

山木兼隆を討ち取り勝利

時政をはじめとする武士たちは、平時兼の目代・山木兼隆、その後見人である堤信遠の討伐に乗り出した。

山木邸を攻め、これを討ち取り、見事に初戦で勝利を収めたのだった。

頼朝は三浦と合流したいが、大庭が阻む

山木氏との初戦に勝利した頼朝だったが、大きな兵力を誇る平氏側の大庭氏・伊東氏との対決に備え、相模国の三浦氏の軍勢との合流は不可欠だった。

ところが三浦氏の軍勢は、増水した川に阻まれ、進軍できないでいた。

そこで、頼朝の軍勢300騎が東へと向かったところ、大庭景親の軍勢が立ちはだかったのである。

石橋山の戦いで頼朝大敗

頼朝300騎vs大庭3000騎

このとき、景親は相模国・武蔵国の平氏側の兵を糾合し、3000騎の軍勢を揃えていた。

さらには、頼朝らの背後から伊東祐親の軍勢300騎が迫り、石橋山で両軍は衝突。

大庭軍・伊東軍に挟撃されるかたちとなり、奮闘するも兵力の差は圧倒的だった。

頼朝側の工藤茂光や北条時政の嫡男・宗時などが討ち死にし、大敗を喫する。

敗走する頼朝を梶原景時が庇う

石橋山から杉山へと敗走した頼朝は、大庭景親に与した梶原景時が庇い、九死に一生を得たと伝わる。

梶原景時はその翌年、頼朝に仕え、頼朝の没後も13人の合議制のメンバーに名を連ね、源頼家に仕える事になる。

頼朝が房総半島へ向かい再起をはかる

三浦義澄は房総半島へ

他方、頼朝と合流できなかった三浦義澄らは、本拠地である衣笠城を畠山重忠や河越重頼らによって攻撃されている。

義澄の父・義明の奮闘その死により、三浦一族は城を出、水路で房総半島へと逃れた。

頼朝と三浦がやっと合流

頼朝もまた、土肥実平に導かれ、真鶴岬から安房国へと船で脱出。

海上で三浦一族と合流し、房総半島へと逃れ、彼の地で再起を誓った。

『吾妻鏡』によれば、このとき頼朝は、三浦義澄の甥にあたる和田義盛に将来、侍所別当に任命することを約束したという。

房総半島へ逃亡、再起をはかる

房総半島の2大勢力 千葉氏と上総氏

房総半島にも平家の影響が及んでいた

伊豆国で平氏側の大庭景親らが台頭してきたように、房総半島も状況は同様であった。

上総では平氏家人の伊藤忠清が受領に就任しており、三浦氏と姻戚関係にあった在庁官人の上総氏や、千葉氏も圧迫されていたのである。

千葉氏と上総氏が頼朝のもとに

こうして、安房に逃れた源頼朝のもとに、在地の豪族である千葉常胤や上総広常らが集い、再決起を果たす。

『吾妻鏡』には直ちに臣従を申し出た千葉常胤と、消極的な姿勢を示した上総広常が対照的に描かれている。

「東国の源氏」といわれる千葉と上総

この千葉氏と上総氏はしばしば「東国の源氏」と言われる。

というのも頼朝の先祖である八幡太郎義家の時代に南関東の有力武士たちは源氏と主従の関係を結んでいたからだ。

父・義朝は東国で勢力を誇っていた

こうした源氏の勢力圏を改めて再興したのが、為義の子で頼朝の父・義朝だった。

義朝は上総広常の父・常澄の庇護を受け、関東で名を上げて、上総御曹司と称された。

京に戻り、保元の乱・平治の乱に身を投じた義朝だったが、上総広常は両方の乱で義朝に与して戦っている。

対して、千葉常胤は保元の乱のみの参戦であった。

平治の乱は義朝のクーデターであり、信頼できる者だけが招集されたと考えてよい。

つまり義朝の信頼は、千葉氏よりも上総氏のほうが厚かったのである。

頼朝に対してはやや軽薄だった上総広常

しかし、義朝の子・頼朝が房総半島に敗走した折には、この関係が逆転している。

いち早く頼朝の軍勢に加わった千葉常胤に対して、上総広常はなかなか動かず、状況を見定めていた。

いざとなれば頼朝を討つ可能性も残しながら、いわば「二心」を抱いて、頼朝と対面したのである。

関東の武士たちは、かつての主従関係にあった八幡太郎義家の血を引く源頼朝が、関東武士のリーダーとして、担ぐべき神輿たり得るのか、一族の存亡をかけて見定めていたようだ。

源氏ゆかりの地、鎌倉入りへ

上総広常が頼朝に合流

こうして、千葉氏に続いて頼朝に臣従した上総広常率いる上総氏は総勢、2万人の兵を連れてやって来たと『吾妻鏡』には記されている。(当時の人口を考えると2万人は多すぎると為、実数はもっと少なかったと思われる)

大敗から1ヶ月で再起を果たした頼朝

頼朝は千葉常胤、上総広常といった房総の有力武士たちを味方に引き入れ、石橋山の大敗からわずかひと月で大軍を率いて隅田川を渡った。

武蔵国の河越重頼、畠山重忠といった石橋山の戦いでは敵対した勢力を従えて、相模へと戻った。

そして、治承4(1180)年10月6日、源氏の先祖・源頼義以来の根拠地である鎌倉入りを果たしたのあった。

頼朝が鎌倉へ

房総半島を制した頼朝

支配下の郡郷の本領安堵を実施

治承4(1180)年10月2日、千葉氏、上総氏と合流し房総半島を制した頼朝は、大軍を率いて武蔵国へと入った。

同地で足立遠元らと合流し、支配下の郡郷の本領安堵を実施。

また一度は敵対した畠山重忠や河越重頼ら、その他の武蔵の武士たちも頼朝の軍門に降った。

平氏打倒に向けて結束

三浦義澄にとって、重忠・重頼らは父・義明の仇だ。

三浦一族の心中は穏やかではなかったが、平氏打倒に向けて結束を説く頼朝に説得され、遺恨をなだめたという。

こうして急速に強大化する軍勢とともに、10月6日、頼朝は鎌倉入りを果たした。

富士川の戦い

清盛が派遣した追討軍に快勝

これに対して、平清盛は頼朝を追討すべく、軍兵を派遣。

10月20日は、駿河国で平氏の追討軍と頼朝軍が衝突した。

いわゆる富士川の戦いの始まりである。

この戦いで頼朝軍は、一度、大敗を喫した大庭景親や伊東祐親ら、駿河の平氏家人を退けた。

清盛が差し向けた追討軍のなかには逃亡者が相次ぎ、撤退を余儀なくされるなど、頼朝側の快勝に終わる。

『平家物語』では、東国武士の恐ろしさに怖気づき、水鳥の羽音に驚いて平氏側の兵は逃げ出した、という逸話が記されている。

京都へ向かおうとした頼朝

が、反対した東国武士ら

京へと敗走する平氏軍を追って頼朝は上洛を命じたが、これに反対したのが三浦義澄や千葉常胤、上総広常といった関東の武士たちだった。

鎌倉入りを果たしたとはいえ、関東にはまだ常陸国の佐竹氏など平氏家人の武士の脅威があった。

その後方には奥州藤原氏も控えている。

まだまだ、関東を平定し治めたとは言えないので、まず東国をしっかりと治めることが肝要だと諫言したのである。

東国武士は所領を第一に考える

頼朝とその他の武士たちの関係は、御恩と奉公を基礎とする。

武士たちは西国の天皇=朝廷とは別の、自分たちの所領を安堵してくれるリーダーを必要としていた。

頼朝は所領を保証してくれるのか、が大事だった

そのために武士たちは頼朝を担いだのである。

上洛するよりも、関東を平定し、自分たちの所領安堵を達成することのほうが先決だったのである。

頼朝は上洛を諦め、鎌倉に残った

ずーーっと鎌倉に居座る事を決めた

そのことを察した頼朝は、上洛を諦め、鎌倉に残った。

以来、頼朝は生涯に2回しか上洛をしなかった。

御恩と奉公、主従関係が確立

こうして、頼朝は鎌倉への帰途、相模国府で家人に対して論功行賞を行い、本領安堵と新恩給与を行っている。

ここに武士の棟梁と御家人の間に、御恩と奉公に基づく主従関係が確立したのである。

頼朝の許に次々と武家が集まる

富士川の戦いの前後、頼朝の乳母の1人である寒河尼は、夫・小山政光の一族を頼朝側に協力させた。

この前後、尼の兄弟であり、後に13人の合議制のメンバーとなる八田知家も頼朝側に参戦している。

弟・源義経も頼朝と合流

このとき、頼朝の末弟で、平泉の藤原秀衡の庇護のもとにあった源義経もまた、兄の挙兵を契機に奥州から下り、頼朝のもとに参上している。

頼朝が関東八カ国を平定

鎌倉に留まった頼朝は、その後、順調に関東での勢力範囲を拡大していく。

常陸国の佐竹氏、上野国の新田氏、下野国の足利氏を抑え、討つなど、関東八カ国の平定を成し遂げた。

平清盛が死去、事態が急速に動く

後白河上皇が院政を再開

治承5(1181)年2月4月、熱病により清盛が没すると、西国では事態が急速に動き出す。

幽閉され、実権を失っていた後白河上皇の院政が再開されたのだ。

当然、後白河上皇は平氏追討を進めていく。

木曾義仲と後白河上皇の対立

義仲が平家を京から追い出す

寿永2(1183)年、これに呼応して木曾義仲の軍勢が頼朝よりも早く京入りを果たしている。

それでも頼朝は鎌倉を動かなかった。

京でやりたい放題の木曽義仲

上洛した義仲は京から平氏を追い出したものの、やがて後白河上皇と対立。

平氏と入れ替わるようにして京を軍事支配しようと乗り出した。

そこで、後白河上皇は頼朝に義仲追討を命じた。

後白河上皇の命で木曾義仲を追討する

こうしてようやく重い腰を上げた頼朝は、東国に築いた勢力を守るため挙兵。寿永3(1184)年に義仲を討ち取った。

頼家誕生、比企が頼家の乳母に

この間、寿永元(1182)年8月、政子との間に嫡男・頼家が誕生している。

頼朝の乳母である比企尼の娘たちが頼家の乳母に、また、比企尼の甥で養子となり、比企氏の家督を継いだ比企能員が乳母夫となっている。

平家の滅亡

一ノ谷の戦い

頼朝の軍勢が平家を追い詰める

頼朝の軍勢は、次第に清盛亡き後の平氏一門を追い詰めていく。

源平天下分け目の戦いとも言われる一谷の戦いにおいて、頼朝の弟・源範頼が総大将として、同頼朝の弟・義経とともに平氏を撃破した。

義経の鵯越攻略

一ノ谷の戦いでは、福原の東方である大手側を範頼軍が攻めた。

義経軍は、丹波の城を攻略しながら、迂回して西側から攻めるとともに、鵯越で兵を二分し、山側から奇襲を仕掛けた急峻な坂道を馬で駆け降りた、義経の「鵯越の逆落とし」はよく知られている。

山側からの奇襲で平氏は総崩れに

平氏側は、福原を中心に、東の生田口に平知盛、西の一ノ谷口に平忠度、山の手の鵯越口に平盛俊を配して、守りを固めていた。

北側は山に囲まれ、南は瀬戸内海が広がており、東西の守りに重点が置かれていた。

ところが、山側からの奇襲によって陣形は総崩れとなり、平氏側は大敗を喫した。

この敗戦で、平忠度をはじめとする平氏一門や有力家人である平盛を失い、一門を率いた平宗盛らは屋島へと逃れた。

屋島の戦い

大敗し壇ノ浦へと追い詰められる平家

その後、範頼率いる西国遠征軍は苦戦を強いられ、屋島に本拠地を移した平氏をなかなか攻略できずにいた。

そこ改めて義経の投入となり、一ノ谷に続いての奇襲攻撃で、見事に屋島を攻め落としたのである。

敗走を続ける平氏一門は、いよいよその終焉の地、壇ノ浦にまで追い込まれることとなった。

義経が頼朝の怒りを買う

義経が頼朝の許可なく官位を賜る

後に一ノ谷の戦いでの論功行賞では、総大将であった範頼は三河守に任命されたものの、ともに戦った義経には恩賞が与えられなかった。

これを不服とした義経を見かねて、後白河上皇が頼朝を介することなく、検非違使左衛門少尉に任命している。

官位をうける→朝廷に組み入る、という東国の認識

関東の武士の独立を目指す頼朝たちは、御家人が棟梁の頼朝の許可なく任官することを固く禁じていた。

朝廷の権力から距離を置きたい頼朝たちにとって、朝廷から直接任官されることは、そで東国武士の結束がゆるぎかねない。

義経の任官に激怒し頼朝は、平氏追討の任から義経を外している。

後白河と出会ったことで義経の運命が狂う

この義経と後白河上皇の急接近は、のちに頼朝と義経の兄弟の仲を引き裂き、ついには義経追討にまで至ってしまう。

源平最後の合戦、壇ノ浦

平氏が得意の海上戦に持ち込む

元暦2(1185)年3月24日、長門国赤間関壇ノ浦(現在の山口県下関市)で、平氏と源氏の最期の合戦が始まった。

中国・四国・北九州の陸地の勢力圏をすべて源氏側に押さえられてしまった平氏は、唯一残った拠点・関門海峡の彦島から船を出し、得意の海上戦に持ち込んだ。

彦島防衛の船戦で勝利をすれば、運が開ける可能性もあった為、平氏は決死の覚悟で戦った。

源氏は海上戦が苦手だが、数は源氏優勢

対する源氏は船を用いての海上戦は不得手としていたが、この海上戦に応じて舟をを用意し、慣れない海上戦に挑む。

平氏側は船500艘、対する源氏側800艘での海上戦は、正午頃に始まったとされる(異説あり)。

源氏が勝利

潮の流れが源氏に味方し平氏を破る

開戦の当初は平氏側優勢に進んでいたが、次第に源氏側が押し返し、勝利を決定的なものとした。

源氏がうまく潮を操り、平氏を攻撃し打ち破ったという。

平家の最期

老若男女問わず、海へ身を投げる

平氏側の大将として指揮を執った、平宗盛の弟・知盛をはじめとする平家の諸将は、勝敗が決したことを悟ると、次々と海に身を投じ、自害した。

清盛の未亡人である二位尼は、安徳天皇を抱き、入水したと伝えられる。

天皇即位に必要な三種の神器まで海中へ

この際、三種の神器もまた海中へと投じられた。

その後、神鏡と神璽は引き上げられて回収されたものの、宝剣だけは見つからず失われてしまう。

この三種の神器・宝剣の消失が、後に義経と頼朝の対立の火種となる。

またも頼朝の意を汲めなかった義経

頼朝は必ずしも平家を滅ぼす気ではなかった?

後白河上皇派は平氏の武力による追討を強く望み、頼朝にそれを命じた。

しかし、朝廷のなかには、安徳天皇と三種の神器の引き渡しによる、平家との和平交渉を進めようとする者たちもいた。

頼朝も平氏追討には兵力が整わないため消極的だったとされ、頼朝は必ずしも平氏を戦で完全に滅ぼそうとは思っていなかった可能性が指摘される。

和睦の機会を潰し、神器まで海に沈めた義経

頼朝にとって、平家から降伏を引き出し、和睦交渉に転じるには、安徳天皇の身柄と三種の神器の返還が落としどころの1つだっただろう。

ところが大将を務めた義経が、降伏の隙も与えぬまま、一気に攻め滅ぼしてしまった。

そして、安徳天皇も神器も戻らないまま、海の藻屑へと消えてしまったのである。

義経の行動は逐一、頼朝に報告されていた

義経とともに従軍した梶原景時は、屋島や壇ノ浦における義経の独断横行や越権行為に憤慨し、頼朝に報告している。

頼朝・義経兄弟の確執と対立

平家を滅ぼした後、兄弟の対立が表面化

捕虜にした平家をつれ関東に向かう義経

壇ノ浦の戦いの後、平氏側の総大将だった平宗盛との子・清宗は捕らえられ捕虜となった。

元暦2(1185)年5月、義経は宗盛・清宗の父子を鎌倉へと護送するべく、関東へと向かったが、手前の腰越で足止めされてしまう。

義経のスタンドプレイを警戒した頼朝

義経は頼朝に無断で自由に朝廷から官位を貰い、さらに平氏を尽く滅ぼしてしまった。

これに警戒を強めた頼朝は、義経が鎌倉に入ることを禁じたのである。

義経は鎌倉入りを許されず

泣く泣く京へ引き戻す義経

義経は弁明の書状(腰越状)をしたため、大江広元を通じて、頼朝へと送った。

それでも頼朝の怒りは到底収まらず、失意のまま義経は京へと戻っていったという。

頼朝の刺客が義経を襲撃

また、京へ戻った義経に、頼朝からとされる刺客の襲撃があった。

ここへ来て、ついに頼朝と義経の兄弟の仲は修復不可能となった。

※厳密には本当に頼朝の刺客だったのかは分からない

義経を飼い慣らそうとする後白河

他方、義経を京の治安を守る検非違使に直接、任官した後白河上皇としては、頼朝の対抗馬となる子飼いの武士を必要としていたのだと考えられる。

義経が頼朝に反旗を翻す

後白河が頼朝追討の宣旨を出す

そもそも後白河上皇は、京を実効支配した平氏を木曾義仲に討たせ、今度はその義仲を頼朝に討たせている。

今度は、義経に頼朝を討たさせようという腹だったのか、義経の要求に応じて、頼朝追討の宣旨を出したのであった。

義経が挙兵するも兵が集まらず

ところが、頼朝追討の正当性を手に入れたものの、当てが外れたのは、義経本人だった。

義経の挙兵に対して、呼応する者が全く現れなかったのだ。

御家人の支持を集めた頼朝、真逆の義経

頼朝と御家人たちはその挙兵以来、苦楽をともにしてきた固い主従の絆で結ばれた仲間である。

しかも、頼朝を自分たちの所領の安堵を実現してくれる自分たちの主人として担いで戦った。

逆に義経にそれが可能とは到底思えなかったのだろう。

義経には資格も求心力もなかった

義経が平氏討伐を実現したのは、あくまでも畿内・西国の武士たちが反平氏という共通の利害によってまとまったからに過ぎない。

いわば頼朝の後ろ盾があって初めて可能になったのが、平氏追討であった。

そのため、頼朝と敵対した今、義経のもとに御家人らが結集するはずもなかった。

奥州征伐によって幕府の機構が確立

頼朝が義経追討の兵をあげる

義経は逃走、後白河は弁明

頼朝が義経追討の兵を挙げると、義経は奥州藤原氏へと逃れた。

頼朝は北条時政と1000騎もの軍勢を京へ差し向け、頼朝追討の宣旨の真意を詰問した。

後白河上皇は「あれは一時の迷いだった」と弁明し、今度は義経追討の命令を出している。

頼朝は後白河の事を「日本一の大天狗」といったとされる。

義経追討の為の仕組みが、そのまま幕府の機構に

こうして朝敵となった義経を捜索する名目で、頼朝は全国に守護、荘園に地頭を置く許可を取り付けている。

鎌倉幕府の基盤となる統治と経済機構が確立したこの年、すなわち1185(文治元)年を鎌倉幕府の成立として近年では捉えている。

いわば頼朝は、義経を泳がせておくことで、鎌倉幕府にとって都合のいい制度を敷くことを朝廷側に約束させた形になる。

奥州藤原氏の討伐

陸奥国平泉へ頼朝が出兵

これは、最終的に義経が身を寄せた奥州藤原氏への征伐にも繋がっている。

文治5(1189)年7月1日、頼朝は奥州藤原氏の拠点・陸奥国平泉に向けて、自ら軍を率いて進軍。

対して、奥州藤原氏当主の藤原泰衡は、阿津賀志山で頼朝軍と衝突した。

藤原泰衡が死去

兵力でこれを圧倒した頼朝軍は、8月22日に平泉入りを果たす。

北方へ逃れた泰衡だったが、9月3日、出羽国贄柵で家人の裏切りに遭い死去する。

頼朝は朝廷に許可を得ずに泰衡を討伐

泰衡が義経を討った為、頼朝は名目を失っていた

奥州征伐は当初、義経を匿い身柄引き渡しに応じない泰衡に対する追討という名目だった。

ところが、圧力に負けて、泰衡は義経の衣川館を攻め、自害に追い込んでいる。

奥州征伐の名目は既にになかったのである。

そのため頼朝は朝廷の勅許を得ないまま、独断での討伐を行った。

西にも北にも、頼朝の脅威がいなくなった

こうして頼朝は、関東の背後に座した最後の脅威を、義経を出しにして取り除き、自らの権威と威信を確立させた。

頼朝はなぜ征夷大将軍になったのか

頼朝は征夷大将軍の地位を望んでいた

東国を統治するため征夷大将軍の地位を望んだ説

1192年(建久3年)、源頼朝は征夷大将軍に任じられたが、以後、室町時代から江戸時代にいたるまで征夷大将軍が幕府の首長の職となる。

頼朝はなぜ征夷大将軍となったのだろうか。

従来は、就任の経緯が主に『吾妻鏡』によってしか知られていなかったため、頼朝は内乱中から、東国(特に奥羽両国)の支配者として相応しい征夷大将軍の地位を望んでいたものの、後白河の反対によって実現せず、1192年に後白河が死去した事によって、やっと念願の征夷大将軍の地位を手にする事ができた、とされてきた。

新史料による「大将軍」任命の経緯

朝廷から征夷大将軍を提案した

だが、頼朝の征夷大将軍就任の経緯を大きく見直す史料が2004年に紹介された。

『三槐荒凉抜書要』なる史料であり、そこには1192年(建久3年)の頼朝の征夷大将軍任命の手続きに立ち会った貴族の日記が収録されている。

それによると、頼朝は1190年(建久元年)に任官してすぐ辞していた「前右大将」の号を改め、「大将軍」の号がほしい、と朝廷に求めた。

この要求をうけた朝廷は「征東大将軍」や「惣官」、「上将軍」など、いくつかの候補を出したが、いずれも頼朝と敵対して滅ぼされ源義仲や平宗盛などが任じられたり日本では例のないものであったりして、先例という点で問題があった。

そこで朝廷は平安初期の名将の坂上田村麻呂という例もある征夷大将軍を提案し、頼朝もこれを受諾したという。

頼朝が望んだのは「大将軍」の号

つまり、頼朝が望んでいたのはあくまで「大将軍」であり、「征夷」を選択したのは朝廷であった。

従来、東国支配との関わりで重視されていた「征夷」に大きな意味はなかったことになる。

頼朝はなぜ「大将軍」を求めたのか?

まだわかっていない

では次に、頼朝はなぜ「大将軍」を望んだのか?だが、残念ながら、これに関してはまだ定説をみていない。 平安時代の「将軍」の系譜を引く武士たちを凌駕する権威として大将軍の地位を望んだ、などの見解が出されている。

頼朝はなぜ源氏の棟梁になれたのか

最初から頼朝が源氏の棟梁に決まっていたわけではなかった

鎌倉幕府を開いた時には棟梁だったが

頼朝は、源氏の棟梁(嫡流)として鎌倉幕府を開いた。

河内源氏は代々東国武士たちと主従関係を結び、頼朝は河内源氏の嫡流として必然的に源氏棟梁となったと一般的には考えられている。

挙兵時点で頼朝はただの流人でしかなかった

だが、こうした東国武士たちとの強固な主従関係というのは、源平争乱以前から所与の前提としてあったわけではない。

従来重視されていた11世紀の前九年合戦や後三年合戦についても、これによって彼らと広範な主従関係を結べたわけではないことが指摘されている。

義朝の資産は全て喪失していた

父・義朝が関東に築いた地盤も平治の乱の敗北によって失い、挙兵時点の頼朝は不安定な立場の流人に過ぎなかった。

他の源氏連中も力を有していた

また諸国では、平家を送って入京する義仲をはじめ、甲斐源氏や美濃・尾張源氏などの源氏一族が独自に反乱を起こしていた。

頼朝が源氏棟梁としての地位を手に入れたのはあくまで内乱に勝利した結果だったのである。

都・朝廷と密接な関係を築きあげた

朝廷と繋がりある故、平家討伐の中心に立てた

ただし頼朝には、他の源氏一族に比べて優位な点も持ち合わせていた。

まず、京と密接な関係だった事だ。

少年時代に都で朝廷に仕えた頼朝は、他の源氏一族に比べ、貴族社会に精通していた。

頼朝は早い段階から都の後白河院とも連絡をとっており、こうした工作も頼朝が平家討伐において中心に立てた要因となった。

ギリギリ残っていた義朝の資産

また、頼朝の入った鎌倉は父義朝が拠点とした地であり、かつて義朝が坂東一帯の安定に貢献し、頼朝がその後継者とみなされたことも、頼朝の勝利につながったと考えられる。

頼朝は娘・大姫を天皇の后にしようとした

頼朝、生涯最後の上洛

建久6(1195)年3月、源頼朝は、東大寺大仏殿の再建供養に参列するため、正室・北条政子とともに上洛。

頼朝にとって伊豆配流後、2回目にして最後の京入りとなった。

大姫の入内工作

大姫の許嫁を殺害してしまった頼朝

この上洛の際に、頼朝と政子は、長女の大姫の入内工作を行っている。

頼朝は、大姫がわずか6歳の頃に、木曾義仲の息子・清水義高を許嫁とした。

しかし、その後、義仲と対立しこれを討伐した際に、義高も殺してしまったのである。

これに大きなショックを受けた大姫は、以来、心を病み、今でいう神経症の一種を患っていたとされる。

娘を天皇の后にすれば幕府は安泰

自分のために不幸な境遇に陥った娘に償う父としての気持ちと、鎌倉幕府の政権基盤をより確かなものとするべく朝廷との関係を強化しようとする鎌倉殿=将軍としての思感が重なったのか、頼朝は大姫を後鳥羽天皇の妻にしようと考えたようだ。

パイプ役は九条兼実

それまで朝廷とのパイプ役を担ったのは、太政大臣なども務めた九条兼実だった。

反後白河上皇派でもあった兼実を通じて、大姫入内の実現を画策していた。

が、入内工作は苦難の道であった

しかし、その間に入った後白河上皇の側近・土御門通親によって兼実は失脚させられてしまう。

通親、そして同じ後白河上皇の寵愛を受けて権勢を振るった丹後局に籠絡された頼朝と政子は、大姫入内のために莫大な贈物や荘園の安堵をさせられた。

失敗に終わった大姫入内工作

大姫が幼くして死去

ところが、頼朝の上洛から2年後、未だ入内が達成されないなかで、大姫が病死してしまい、計画は失敗に終わる。

さらにこの翌年、後鳥羽天皇は譲位し、土御門天皇が即位する。

土御門天皇の母は通親の養女であった。

朝廷に翻弄されるままだった頼朝

結局、大姫入内は頼朝が朝廷に翻弄されるかたちで、何も成果を得られぬままに終わってしまった。

入内工作が関東武士の不信を買った可能性

鎌倉幕府は関東の武士たちが朝廷の影響から距離を取って、自立・独立を果たす目的で作られたもの。

義経の失脚とその追討の原因も、後白河上皇から直接官位を任じられ、その結びつきを強めたことにあった。

頼朝の大姫入内工作は、関東の武士たちの不信を買ってしまったのかも知れない。

頼朝と関東武士とのズレ

関東武士の機嫌を覗う必要があった頼朝

関東武士のお陰で幕府が成り立つ

頼朝は、関東の武士に担がれた事で平家を討つ事が出来たからこそ、その結びつきを保つために京へは極力近づかなかった。

が、天皇・朝廷の存在は絶対に無視できず

とはいえ、京で育った頼朝にとって、あくまでも天皇と朝廷の信任を得ることを重視していた節がある。

また、幕府という武士政権を確立する為に、朝廷からその正統性を承認される必要があるとも考えてもいただろう。

頼朝と関東武士の認識の違い

しかし、これは、朝廷・関西からの自立を考えた関東の武士たちとは、大きく立場を異にすることだった。

それは上総広常の殺害に見ることができる。

頼朝の上洛に物申した広常

広常は頼朝が房総半島に逃亡した後の再決起を支えた、上総の有力武士である。

富士川の戦い後、上洛しようとする頼朝に、関東に留まるよう進言した御家人の1人でもある。

朝廷を重視する頼朝、軽視する広常

また、慈円の『愚管抄』によれば、広常は頼朝に「あなたは関東のことだけを考えていればよい」と語ったとされる。

つまり、朝廷のことまで口を出す必要はないと頼朝を諌めていたのだろう。

これに対して、頼朝は「後白河上皇の命を受けた以上、京を守るのは、武士の義務と考えている」と広常に伝えたという。

朝廷を軽視しては平将門のようになりかねず

京との結びつきを重視する頼朝にとって、京からの独立、という発想は、平将門の反乱のように見えていたかも知れない。

将門のような敗者にならないためには、法的な根拠や正統性を朝廷から得る必要がある。

そのように頼朝は考え、征夷大将軍の任命や守護・地頭の設置など、常に朝廷からの承諾を得ることをよしとした。

上総広常の暗殺の動機とは

京との関係を深める為に広常が邪魔だった

その過程で、広常は頼朝の一番の腹心である梶原景時によって暗殺された。

『愚管抄』には、広常は景時と一緒に囲碁をやっていたところ、景時が突如、碁盤の上に走り上がり、刀を抜いて広常をひと刺しに殺してしまったと記されている。

『吾妻鏡』には記事がないが、当然、頼朝の命によるものだろう。

都との結びつきを深める上で、広常の存在が邪魔になったのではないだろうか。

頼朝の急死、多くの謎を残す

『吾妻鏡』には「落馬」とあるのみ

1199年に源頼朝は急逝した。

鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』には頼朝の死因は落馬による体調悪化とあるが、その前後の9年間の記述が抜け落ちており、意図的に隠された可能性がある。

東国武士との不和は関係しているのか、北条氏の関与なども囁かれるが、真相はどうだったのか。

>> 頼朝の急死