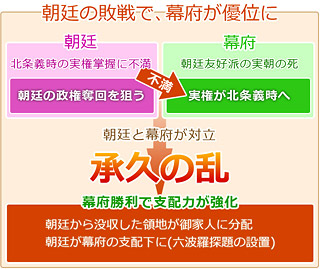

承久の乱と朝廷の敗北

幕府の内紛をみた後鳥羽上皇は執権・北条義時追討の院宣を発する。

しかし、幕府側の結束は固く、1221年、承久の乱において、朝廷は敗北、あえなく後鳥羽上皇の倒幕は失敗に終わった。

後鳥羽上皇の倒幕

鎌倉幕府が成立した後も、京都の後鳥羽上皇は、新しい親衛隊「西面の武士」を設置したり、幕府寄りの公家・九条兼実(くじょうかねざね)らを排斥したりして、朝廷の権力を回復させようと画策していた。

源氏の正統が途絶え、北条氏が台頭すると、後鳥羽上皇は好機が訪れたと判断し、1221年、執権北条義時追討の院宣を発する。

承久の乱の始まりである。

義時や御家人たちは「朝敵」となってしまった事に、極めて動揺、恐怖を感じる事になった。

よって幕府は、朝廷側に付く御家人が大勢出ることが危惧された。

朝廷の権威に対抗する為、頼朝の妻が動く

当時の日本社会において、神話の時代から続く神々の子孫とされる天皇と、天皇が率いる朝廷は絶対的な権威を持っていた。

朝廷と対立するという事は、神様に刃を向けるようなものであり、武士たちにとっては大変な恐怖でだったのだ。

そこで、頼朝の妻・北条政子は、御家人たちの恐れを解き、結束を強める為、大勢の前で演説を行った。

自分たち御家人の地位を築いたのは初代幕府の将軍であった頼朝である事を改めて思い出させ、理不尽な要求を突き付けてくる朝廷と戦う事を諭したのだ。

後鳥羽上皇は逆臣たちの讒言に惑わされている為、その逆臣たちを討つために、と御家人たちに都へ攻め上がる事を決意させる事が出来たのでった。

幕府軍の勝利

御家人たちの結束の強さを目の当たりにした北条義時は、ついに腹を決め、都へ攻め上るべく、挙兵する。

一方、後鳥羽上皇は自ら軍を率いる事なく、東国の武士が幕府に背き、義時の首を持って都へ来るのを待つのみだった。

院宣が出されてから、僅か一ヶ月で乱は鎮圧され、幕府は後鳥羽上皇をはじめとする3上皇を各地へ配流とし、関係した公家を処罰した。

さらに義時は、次に即位する天皇は、後鳥羽上皇に近い天皇を退け、後堀川天皇を即位させた。

朝廷の権威が失墜

西国に多かった上皇方の所領は没収され、功績のあった御家人たちに配られた。

この時、朝廷が奪われた領地は3000ヵ所ほどであり、膨大な領地が幕府の物となった為、朝廷の権威は大きく失墜する事となってしまった。

これ以降、幕府の支配権は西国に及び、その立場は強固なものとなった。

承久の乱での敗北を契機に、朝廷・天皇が再び実権を握る事はなく、将軍や幕府といった権力者の正統性を保証する役目に従事していく事となる。