日本で発展した漢方

仏教とともに伝来した古代中国の「方技」

2000年以上前の中国で生まれ、6世紀に仏教とともに日本に伝わった「漢方」。

時代とともに発展を遂げる伝統医学には、健康に役立つ智恵がある。

日本で発展した「漢方」

「漢方」と聞くと中国が本場と思うかも知れないが、漢方そのものは中国には存在しないという。

漢方とは、古代中国由来の伝統医学が日本に伝わってから、日本国有の発展を遂げたモノなのだ。

中国(漢)の方技『漢方』

奈良時代から室町時代ごろまでの日本では、中国系の医学を研究しており、「医学」の事を『方技(技術)』と呼んでいた。

16世紀、戦国時代に蘭学(オランダの学問)が日本に入って来てから、『蘭方(オランダの方技)』と区別する為に中国(当時は「漢」)の方技、『漢方』と呼ばれる様になったといわれる。

よって、漢方と中国医学は、必ずしも同じモノではないのだが、古代中国からの数千年という長い年月を継承されてきた歴史があるのだ。

秦の始皇帝が「不老不死」を求め、日本に徐福を遣わしたように、漢方は“如何に長寿でいられるか”を根本とした技術と言える。

2200年前の薬と医学書

中国湖南省の省都・長沙で2200年前の墓「馬王堆漢墓」から女性の遺体が出土している。

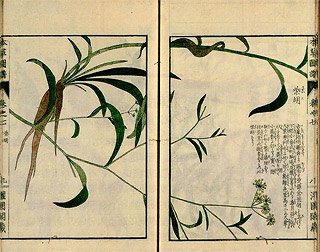

その女性の手には「桂皮(桂心)」などの9種類の漢方薬が握られ、墓から多数の医学書が発見されている。

2200も昔の生薬の実物が出土し、古代医療の一端がが明らかになっているのだ。

中国では約3500年前に文字文明が興って以降、多くの医学書が著されており、古代中国人の健康への飽くなき欲求が垣間見える。

日本で中国医学が発展

日本にとって最先端の輸入学問だった

中国医学が日本に伝わったのは5世紀〜6世紀頃、古墳時代の後期から飛鳥時代だ。

最初は朝鮮半島経由で伝わり、以降は遣隋・遣唐使によって中国から直接日本に伝わっている。

渡来僧である鑑真も日本に医学を伝えた一人で、仏教経典とともに、多くの医学書や生薬を請来した。

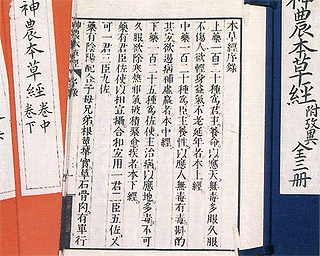

前漢(前202〜後8)から後漢(25〜220)に掛けては、後の東洋医学の礎となった三大古典『黄帝内経』『神農本草経』『傷寒雑病論』が成立する。

『黄帝内経』は陰陽五行説に基づいた医学理論書で、『神農本草経』は現存最古の中国の薬物学書、『傷寒雑病論』は急性熱性病などを論じた実用書物だ。

これらの書物に中国の伝統医学の基礎が記されている。

積極的に中国医療を研究した日本

医学書だけではなく、薬などの医療材料が手元になければ研究は出来ず、中国で使われる薬草が日本に生えているとは限らなかった。

そこで日本では早くから、採薬師・薬園師を育成し、生薬の国内供給が始まった。

“医聖”曲直瀬道三

中国から渡来した医学は、日本でさらなる発展を続ける。

室町時代〜安土桃山時代には、中国の宋・金・元代の輸入医学研究を基に、明代(1368〜1644)の医学を学んだ医師たちが活躍する。

なかでも足利義輝、毛利元就、織田信長、豊臣秀吉の主治医を務めた曲直瀬道三は“医聖”と称された。

曲直瀬道三やその養子の玄朔(げんさく)は、「治療」だけではなく、「予防」にも力を入れており、常に健康を保つ事を第一と考えていたようだ。

家康が自ら調剤した薬

戦国時代の武将たちは、競って長寿と健康を求めていたが、なかでも健康志向が強かったのが徳川家康であった。

麦飯や豆味噌などの粗食を好んで食し、医学を自己流で研究していた。

家康は本草学(生薬の研究)に注目していたといわれ、専門書を読み漁っては国内外から上質な生薬を収集していた。

そして自ら調剤しては、家臣らにも与えていたという。

家康は隠居後も薬園を開設しており、健康への追及は衰えなかった。

なお、庶民の平均寿命が40歳に満たなかった時代に、家康は75歳まで生きた。

江戸時代の漢方革命

江戸時代中期、漢方界に革命が起こる。

漢方の哲学思想を否定し、複合生薬の処方を記した実践的な古典『傷寒論』を重視する“古方派”が勃興する。

平安期以降、その時々の中国の最新医学を吸収し学んだ曲直瀬道三たちの漢方医学は“後世方派”と呼ばれていた。

それに対し“古方派”は後漢時代の『傷寒論』を読み直し、独自の日本的な漢方医学を生み出していった。

毒を以て毒を制す

安芸国山口町(現在の広島市)出身で都で活躍した“古方派”の医師・吉益東洞(1702〜1773)は「病気は毒に由来するものであり、全ての薬も毒である。毒を以て毒を制し体を良くする」と唱え、強い薬を使って攻撃的な治療を行った。

吉益東洞は、“医者の本分は病邪を叩く事で、患者の生死は天命である”と言い切っている。

これは『黄帝内経』『神農本草経』などの中国の伝統医学の基本理念と相半するもので、西洋医学に通じる考えであった。

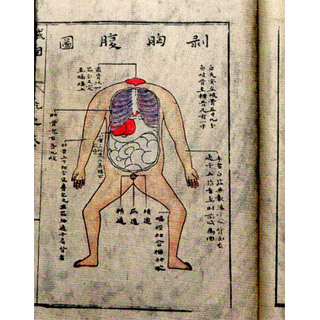

日本最初の刑死解剖

宝暦4年(1754)京都・六角獄舎で行われた日本最初の刑死解剖は、古方派の漢方医・山脇東洋らが行った。

近代医学の芽生えは、江戸時代に生まれた。