日本の妖怪の歴史

妖怪は人々の精神を表した文化といえる。

もともとは不思議な怖い現象を指していたが、やがてそれを引き起こすモノ自体を妖怪と呼ぶようになった。

「物の怪」であり、「化け物」「お化け」である。

数々の古典の説話・物語文学に、また民俗社会で語られ、さらに絵画化されて歴史を彩ってきた。

妖怪の歴史を振り返る。

人知を超えた事柄を畏れ敬う(古代)

日本に限らず、古くから人間は、自然現象などの解き明かせない不思議な出来事に接すると、それを引き起こす存在を創り上げて「妖怪」などと呼び、不気味な物語を使って表現してきた。

日本人が文字を使いだしたころから、妖怪の観念が筆録されているのだ。

『古事記』や『日本書紀』、『風土記』には、目に見えない恐怖として「大蛇」や「鬼」などの記述が見える。

そして、それは神の力として表現されている。

古代の日本人は「妖怪」を畏れ敬っていたのだ。

図像化され絵巻や物語に登場(平安〜)

平安末期になると『古今物語集』が、鎌倉初期には『宇治拾遺物語』が登場し、説話集が怪異を多数留めた。

また、武士や英雄の怪物対峙の逸話も語られた。

闇に潜む恐ろしいモノの話題が増えるにつれ、怪異を具体的に表現しようとして、その本体(妖怪)のイメージと個別化も図るようになり(妖怪の形象化)、さらに絵巻による絵画化が進んだ。

この時代の代表的な妖怪の一つは「鵺(ぬえ)」である。

鬼は定型化が進み、また天狗、大蛇、狐、狸などが目立ち、「猫又」もいる。

鬼

鬼の語源は「隠(おん)」とされている。

つまり不可視の超自然的な存在、「悪いモノ、怖いモノ」の総体であった。

それを中国において死者の霊という意味で使う「鬼(き)」で表した(「鬼」と書いて「もの」と読む事もある)。

『出雲国風土記』の農民を食べてしまう目一つの鬼の話や、「北野天神縁起絵巻」で描かれた鬼(雷神)の姿から判断すると、鬼のイメージは早くから出来上がり、殆ど変わる事無く踏襲されている。

それは中世にたくさん制作された、仏教思想における地獄を描いた地獄絵によって決定された。

江戸期になると、角をはやして髪を振り乱した半裸の赤鬼青鬼がポピュラーとなった。

悪鬼払いの専門家・陰陽師

14世紀の「大江山絵詞」は、平安時代に酒呑童子と呼ばれる鬼が源頼光らによって退治されるという物語りであり、数々の御伽草子絵巻となっている。

その中で、怪事が酒呑童子の仕業であると暴いたのは陰陽師・安倍晴明だった。

陰陽師は妖怪の正体を突き止め、その悪行を制するとともに、自らも式神という妖怪めいたモノを操っていた。

天狗

『日本書紀』から記述のある天狗は、平安時代は深山に潜む山の神、物の怪のイメージだった。

鎌倉時代に入り、乱世の世となると、天狗は山を下り、鳶の姿をとって仏法や政権を揺るがす凶悪な存在となる。

江戸期には現在のイメージ繋がる山伏姿の鼻高天狗象が出来上がった。

身近な道具まで怪異説話の主人公に

中世後期には、妖怪説話やその絵巻は貴族や僧侶だけではなく、武士や裕福な庶民にまで広く読まれ、妖怪を題材とする御伽草子も好まれた。

妖怪物語が多様化していく中で、それまでの動物から着想した妖怪に加えて、付喪神(つくもがみ)と呼ばれる道具の妖怪が活躍し始めた。

付喪神

『付喪神絵巻』によると、道具は100年経つと魂を得て変化し、人を誑かす付喪神になるという。

人間がそれを恐れて、99年目の大晦日に捨てると、古道具たちは、恨みを晴らそうと神秘的な力によって妖怪に変化する。

『付喪神絵巻』では、付喪神が夜中に集団徘徊する事を「百鬼夜行」と表現する。

この百鬼夜行について、後の時代の『百鬼夜行絵巻』や『百鬼ノ図』においては、道具のみならず動物が変化した妖怪や鬼も集団となって連なっている。

御伽草子で語られる妖怪譚

御伽草子とは、室町初期から江戸初期に掛けて創作された絵入りの物語のこと。

400種を超える多様な物語群の中で異類の物語や妖怪が登場するのも目立つ。

土蜘蛛草紙絵巻や、俵藤太絵巻、化物草子絵巻、付喪神絵巻、調度歌合、百鬼夜行絵巻などがある。

大衆化・娯楽化で妖怪が誕生(江戸期)

近世に入ると、それまでと同様に自然や神霊を畏怖する一方で、新たに人々は妖怪図鑑などで自由に妖怪を創り出し、そのキャラクターを楽しむなど、妖怪を娯楽の対象とした。

また、人間などへの恨みを晴らそうとする死霊や生霊などの幽霊系の妖怪が新たな創られていった。

河童

河童の記述が頻繁に出てくるのは、江戸時代からである。

水辺に現れるという奇妙な生き物には水神の性格が付与され、地方によって様々に呼ばれて逸話も多い。

自然界の霊威を解明しようとする本草学の学者たちの関心を寄せた。

また、河童や人魚のミイラなどの作り物も流行し、ヨーロッパに多く輸出された(本物と考えている人も多くいた)。

当時の絵本や錦絵で人気者となった「河童」は、近代以降は迷信とされたが、現代ではよく知られた妖怪の一つである。

幽霊

幽霊を妖怪に含めるかどう、研究者により見解が分かれている。

『播州皿屋敷』や『東海道四谷怪談』など、江戸中期以降に多く造形された恨みを晴らすべく出現するという幽霊は、古来、鬼などに憑依して姿を現していた怨霊の変形として発想された。

生前の姿そのままではないので「お化け」と呼ばれる。

名づけと妖怪図鑑

個人が体験した怪異・妖怪現象は、同様の体験をする人が増え共有化される事で、「名づけ」を行い、相互に了承可能な共同幻想となった。

江戸中期には、鳥山石燕による妖怪図鑑『画図百鬼夜行』が人気を博していくなかで、絵師たちが口承レベルで語られていた怪異・妖怪現象を造形化し、妖怪の種類は増加していった。

フィクションで活躍した妖怪 草双紙

江戸中期に、草双紙と呼ばれる形式の大衆向けの絵本が大量に出版された。

時代が降るとともに赤本、黒本、青本、黄表紙、合巻と続く。

その中には、ろくろ首や見越入道、豆腐小僧など、妖怪は畏怖の対象ではなく、個性的な滑稽味あるモノとして登場するようになった。

百物語と庶民の娯楽

それぞれが会談を語り、100話語り終えると妖怪が出て来るという百物語は、江戸時代に流行し庶民の遊びとなった。

その他にも妖怪双六や妖怪かるた、妖怪玩具など、妖怪を娯楽として、また「キャラクター」として受容している。

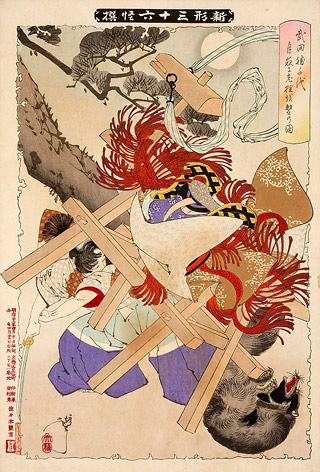

妖怪錦絵の隆盛

妖怪画は妖怪の奇抜な造形化によって人気を博し、幕末から明治に掛けて隆盛した。

その中心は錦絵である。

葛飾北斎、歌川豊国、歌川国芳、月岡芳年、河鍋暁斎らによって描かれた妖怪錦絵は、それまでの妖怪画を参考にしつつ、古今の怪異・妖怪説話を基にして多数生み出された。

昔は「化け物」だった「妖怪」

「妖怪」という言葉が現在の意味で使われるようになったのは18世紀頃からである。

17世紀までは「化け物」と呼んでいた。

草双紙には「妖怪」の言葉も現れるが、「ばけもの」とルビが振られていた。

最強の妖怪 わざはひ

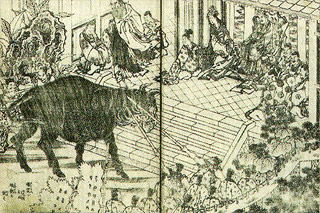

妖怪の中で、人心を震え上がらせた存在として酒呑童子や妖狐・玉藻前、複数の動物の部位を寄せ集めた鵺などが挙げられるが、それらにも勝る強さを持った怪物的な妖怪は「わざはひ(禍、災い)」がいる。

「わざはひ」は鉄を食べて成長し、次第に狂い暴れて大災害をもたらす。

人々の慢心、増長とともに強大化するという。

絵画化されたその姿は、御伽草子『鵺の草紙』では獅子の様な体躯で、角が二本あり、凶暴な顔つきだ。

滝沢馬琴『椿説弓張月』での葛飾北斎の挿絵では、同じく角が二本で、牛の姿に似た黒獣である。

出典・参考資料(文献)

- 『週刊 新発見!日本の歴史 44号 敗戦・占領の「断絶と連続」』朝日新聞出版 監修:徳田和夫