遣隋使と遣唐使

先進文化を求め、命がけの渡海

遣隋使・遣唐使とは当時の中国へ派遣された遣使団。

先進国である隋や唐から先進技術や文化を求めて、西暦600年頃から894年のおよそ300年間、計23回に渡り日本から遣わされた。

航海の技術がまだまだ未熟だった時代に、沢山の若者が海を渡っていった。

>> 遣隋使と遣唐使の年表

聖徳太子の遣隋使

聖徳太子が摂政だったころ、朝廷は4回の遣隋使を派遣した。

倭の五王が中国に遣使を派遣した5世紀依頼、途絶えていた中国との交渉を再開したのだ。

これは、大国であった隋の文化や技術を学ぶ目的もあったが、何よりも、当時の朝廷が国内での影響力を維持するために、隋との国交が必要だった。

当時の日本国内において、まだまだ朝廷の権威は弱かった為、大国の後ろ盾を求めていたのだ。

実は一回返された?

一番最初、西暦600年に派遣された第一回遣隋使だが、これは日本側の記録である「日本書紀」にはそれらしい記述が見当たらない。

しかし、中国の歴史書「隋書」には、隋の文帝が使者に日本の風俗を訪ねた様子が記されている。

この時、日本側は隋に、政治の行い方が分かっていない未開の国と判断されたのか、返されてしまったようだ。

朝廷にとっては屈辱的な出来事であった為、日本書紀には記されていないのだろう。

制度を整え、再び派遣

607年の第2回遣隋使では、小野妹子が「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無しや、云々」という有名な書き出しの国書を持って派遣された。

この文章に、日本と隋を同格と表現しているとし、隋の煬帝は激怒した。

しかし、当時の隋は、隣国の高句麗との戦争を控えていた。

よって、日本を敵にすることは出来なかったとも思われ、日本と隋との国交が無事に結ばれる事になった。

隋が滅び、次は遣唐使を派遣

その後、608年と614年にも遣隋使が派遣されたが、618年に隋が、当時の新興勢力だった唐に滅ぼされてしまう。

これを受け、日本は外交先を唐へと変更、遣唐使を派遣する事で、朝廷は大陸の進んだ技術や知識などを取り入れていった。

630年に犬上御田鋤(いぬかみのみたすき)を大使する第一回から、約260年の間に19回(諸説あり)に渡って任命している。

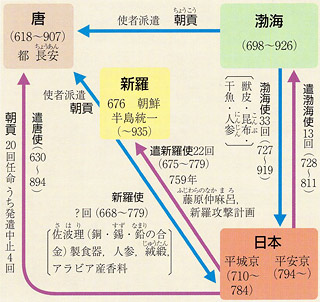

唐・新羅・渤海と日本の関係

7~8世紀の東アジアでは、日本・新羅・渤海がそれぞれ唐に臣従して朝貢をおこなっているが、同時にこの3国は互いに使節を派遣しあっていた。日本では、その回数は遣唐使をしのぐほどで、このルートで活発な交易がおこなわれていた。(『山川 詳説日本史図録』より引用)

遣唐使の廃止

遣唐使は唐の文化や制度、そして仏教の日本へので伝播に大いに貢献した。

しかし、894年、菅原道真が唐の衰退や渡海の危険性を理由に再考を求め、以後廃止された。

未熟な航海技術と、風任せの船

遣唐使が乗っていた船は、通常4隻編成で航行され、1隻に100人程が乗船していた。

浅瀬に適した平底船が使用された為、横波に弱く、航海技術も未熟なため、基本的に風任せという、命がけの渡海であった。

4隻編成にしたのは、何も400人連れていきたかったからではない。

1隻でも目的地に付ければ良いという、大ばくちだったという。

復元された遣唐使船

実物大の復元船遣唐使船は長さ約30m、幅7~8m、帆柱2本で平底。鉄釘はほとんど使用されず、平板を継ぎ合わせてつくられていたらしい。当初は2隻、8世紀以降は4隻が派遣され、「四つの船」とよばれた。船1隻には大使をはじめとする使節団以外に、通訳・医師・細工師や留学生・学問僧、乗員の半数を占める船の漕ぎ手(水手)たちを含め、およそ120人ほどが乗船していた。写真は「遣唐使船再現プロジェクト」実行委員会が企画し、中国江蘇省の造船所で2010年に建造された復元船。(『山川 詳説日本史図録』より引用)

藤原清河

8世紀の遣唐使のうち、全ての船が往復出来たのは、たった一回だけだった。

鑑真一行が日本を目指し乗り合わせた752年の帰路は、帰国便4隻のうち大使・藤原清河(ふじわらのきよかわ)の船が南方マレー半島まで暴風に流され、漂着後に乗船者約200人の大半が殺害されたという。

遣唐使と遣隋使の年表

| 西暦 | 王朝 | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 600年 | 隋 | 初の遣隋使が派遣される。しかし、派遣された人物は不明で、文帝との面会は叶わなかった。 |

| 607年 | 第二回遣隋使として、小野妹子が派遣され、日本と隋による国交が樹立。 | |

| 608年 | 第三回遣隋使として小野妹子、高向玄理、僧旻、南淵請安ら8人、隋へ留学する。 | |

| 614年 | 第四回遣隋使として犬上御田鋤が派遣される。しかし、618年に隋が滅んでしまい、これが最後の遣隋使となった。 | |

| 630年 | 唐 | 第一回遣唐使として、犬上御田鋤が派遣される。 |

| 653年 | 第二回遣唐使が派遣される。 | |

| 654年 | 第三回遣唐使として、高向玄理が派遣される。 | |

| 659年 | 第四回遣唐使が派遣される。 | |

| 665年 | 第五回遣唐使が派遣される。 | |

| 669年 | 第六回遣唐使が派遣される。 | |

| 702年 | 第七回遣唐使として、粟田真人、山上憶良が派遣される。 | |

| 717年 | 第八回遣唐使として、阿倍仲麻呂、吉備真備、玄昉、井真成が派遣される。 | |

| 733年 | 第九回遣唐使が派遣される。 | |

| 746年 | 第十回遣唐使、派遣中止。 | |

| 752年 | 第十一回遣唐使として、藤原清河、吉備真備が派遣される。 | |

| 759年 | 第十二回遣唐使が派遣される。 | |

| 761年 | 第十三回遣唐使が派遣される。 | |

| 762年 | 第十四回遣唐使が派遣される。 | |

| 777年 | 第十五回遣唐使、派遣中止。 | |

| 779年 | 第十六回遣唐使、派遣中止。 | |

| 804年 | 第十七回遣唐使として、最澄、空海、橘逸勢、霊仙が派遣される。 | |

| 838年 | 第十八回遣唐使として、円仁が派遣される。 | |

| 894年 | 第十九回遣唐使、菅原道真の建議により、派遣中止。 |