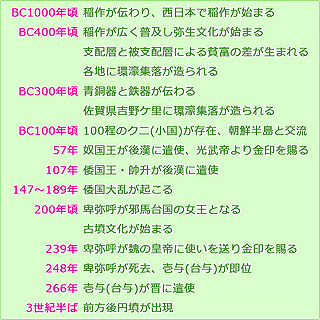

弥生時代の年表

目次

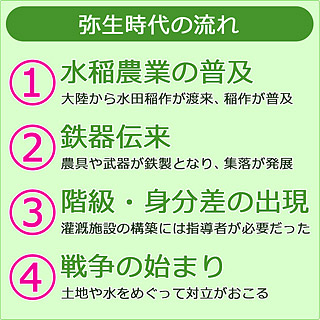

弥生時代とは、およそ紀元前3世紀中頃(諸説あり)から、紀元後3世紀中頃までにあたる時代の事である。

この頃の日本に関する書物・歴史資料は『古事記』『日本書紀』などの神話を含んだ物しか存在しない。

このページの年表では、考古学的研究・調査から分かる事と、中国の歴史書である『魏志倭人伝』などの記述から引用。

紀元前

| 時期 | 主な出来事 |

|---|---|

| BC1100年頃 | 気候が不安定で、狩漁活動に打撃 |

| BC1000年頃 | 稲作が伝わり、西日本(北九州や近畿)で稲作・農耕が始まる |

| BC700年頃 | 東北地方で亀ヶ岡文化が栄え、遮光器土偶が作られる |

| BC400年頃 | 稲作が大陸より伝来し、この頃より弥生文化が始まる (近年では稲作は縄文時代中期から始まっていた可能性が指摘) 稲作が盛んになる事で国が出来、支配層と被支配層による貧富の差が生まれる 各地に環濠集落が造られる |

| BC300年頃 | 九州北部と北海道に鉄器が伝わる 九州北部に青銅器が伝わる 佐賀県の吉野ケ里に大規模な環濠集落が造られる 徐福が中国から日本を訪れる |

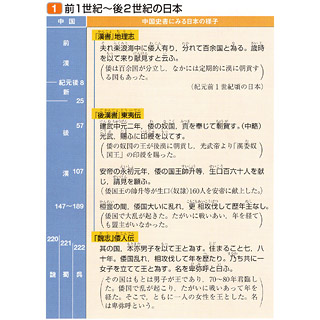

| BC100年頃 | この頃には100程のクニ(小国)が存在。 「漢書」地理志、倭国からの遣使に関する記述「倭国は百余国に分かれ、一部の国が朝鮮半島の楽浪郡に使いを送っていた」 |

紀元後

| 西暦 | 主な出来事 |

|---|---|

| 1世紀頃 | 近畿地方を中心に銅鐸がつくられる 濠や土塁を巡らした環濠集落が増え、高地性集落が営まれる 石器が消滅し、鉄器が普及する |

| 57年 | 倭の奴国王が後漢に遣使し、光武帝より「漢委奴国王」の金印を授かる |

| 107年 | 倭国王帥升(すいしょう)が後漢に生口(せいこう)と呼ばれる奴隷を160人献上する |

| 147年〜189年 | 『後漢書』東夷伝によると「倭国大乱」が起こる |

| - | 「倭国大乱」以降、小国家の統合が進む |

| 180年〜210年頃 | 奈良県桜井市三輪山付近に巨大な集落ができる(纒向遺跡) |

| 2世紀後半 | 前方後円墳の原型が岡山の楯築墳丘墓で造られる |

| 200年頃 | 卑弥呼が邪馬台国の女王となる この頃より、古墳文化が始まる |

| 239年 | 卑弥呼が帯方郡経由で魏の皇帝に使いを送り、「親魏倭王」の称号と金印と銅鏡100枚を賜る |

| 243年 | 卑弥呼が魏に遣使し、生口・倭錦などを献上 |

| 247年 | 卑弥呼が狗奴国王卑弥弓呼(くなこくおうひみここ)と戦う |

| 248年 | 卑弥呼が亡くなり、男王が即位するが国内は混乱する 壱与(いよ・とよ)という女性の王が即位する |

| 266年 | 倭の女王、晋に遣使する これ以降、316年までは書物による記録はない |

| 3世紀半ば | 前方後円墳が出現 |

| 4世紀半ば | 纏向遺跡の集落が遺棄される |

銅剣・銅矛・銅戈は、朝鮮半島でも儀仗的な意味を持っていたが、日本で生産が始まるとしだいに大形化し、形状も細形→中細形→中広形→広形・平形と変遷して、純然たる祭器に変貌する。銅鐸も、朝鮮半島で司祭者が身に着けたとされる朝鮮式銅鈴が日本で独自の発達をとげて祭器となり、大形化するにつれて、実際に音を鳴らすものから見るだけのものへと変わった。(『山川 詳説日本史図録』より引用)

主な遺跡年表

縄文晩期:紀元前1100〜1000年

- 黒川洞穴(鹿児島県)

- 亀ヶ岡(青森県)

- 滋賀里(滋賀県)

弥生早期:紀元前900〜700年

- 板付(福岡県)

- 菜畑(佐賀県)

- 那珂(福岡県)

- 津島江道(岡山県)

- 雀居(福岡県)

弥生前期:紀元前600〜400年

- 唐古・鍵(奈良県)

- 高橋(鹿児島)

- 大友(佐賀県)

- 吉武高木(福岡県)

弥生中期:紀元前300〜100年

- 吉野ヶ里(佐賀県)

- 朝日(愛知県)

- 垂柳(青森県)

- 大塚(神奈川県)

- 池上曽根(大阪府)

弥生後期:紀元後100〜200年

- 登呂(静岡県)

- 青谷上寺地(鳥取県)

- 橋原(長野県)

- 平原(福岡県)

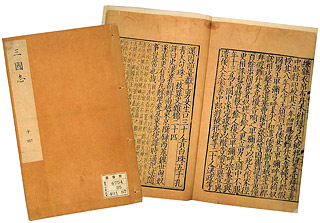

弥生時代の日本について記された歴史書

弥生時代の日本にに関する文献史料は主に中国の歴史書で、『漢書』地理志(75〜88年ごろ編纂)、『魏志』倭人伝(3世紀末:280〜297年ごろ編纂)が上げられる。

年代的には日本の『古事記』『日本書紀』も含まれるが、これらは弥生時代に関しては極めて史実からかけ離れたことが記されており、年表として参照する事は出来ない。(「鉄器・稲は日本列島の外からもたらされた」などの説話は史実を捕らえているが、年代が正確ではない)

中国の歴史書よりさらに信頼できる史料として発掘調査があるが、こちらは年代を正確に特定する事が非常に難しい。