�ߌ��̉p�Y ���}�g�^�P��

�ڎ�

- �w�Î��L�x�Ɓw���{���I�x�̈Ⴂ

- ����12��i�s�A���13�㐬��

- �^�P���̎c�E�Ȑ��i�ɂ���

- ���{�e�n�̍����肷��킢

- ��B�̃N�}�\�^�P���Z���

- �����o�_�ŃC�Y���^�P����

- �A���������ɓ����𖽂�����

- �V�p�_��(���㌕)�������蓌����

- �ɐ��R�Ő_�ɒ��ݕԂ蓢����

- �Ŋ��`�����ƂȂ��ї���

- �Ŋ��̏ꏊ�̈ꗗ

- ���}�g�^�P���̎q��

���{�e�n�肵�����}�g�̍c�q

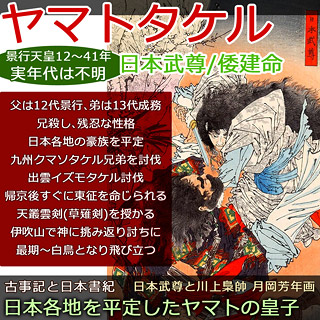

���}�g�^�P��(���N�s��-�i�s�V�c43�N)�́A�u�L�I(�Î��L�E���{���I)�v����{�e�n�̓`���ɓ`���Ñ���{(��a)�̍c��(����)�ł���B

�w���{���I�x�ł͎�Ɂu���{����(��܂Ƃ�����݂̂���)�v�A�w�Î��L�x�ł͎�Ɂu�`����(��܂Ƃ�����݂̂���)�v�ƕ\�L�����B

���݂ł́A�����\�L�̏ꍇ�Ɉ�ʂɂ́u���{�����v�̗p�����ʗp�����B

�{���́u���O��(���E�X)�v�A�^�P���͈ٖ�

�u�^�P���v�Ƃ́A�E�҂Ȑ_��l�ɗ^�����閼�O�ŁA�{���ł͂Ȃ��B

�w�Î��L�x�ɂ��A���}�g�^�P���́A���ł�����12��E�i�s�V�c�ƁA7��E�F��V�c�̑��ɂ�����C�i�r�m�I�I�C���c��(�ɓߔ��\��Y��)�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�܍c�q�̂����A3�Ԗڂ̍c�q�ł���A�����u���E�X(�I�E�X�F���O)�v�A�܂��̖������}�g�I�O�i(�`�j���)�Ƃ������B

���}�g�^�P���͉��ʂ��p�������̂��H

�w�L�I�x�̋L�q����A�V�c�Ɠ����̈������Ă������Ղ������A�܂��w�헤�����y�L�x�ł́u�`���V�c�v�Ƃ����ď̂ʼn��x���o�ꂷ��B

���̂��߁A���}�g�^�P���͌��X�V�c�ł������ƌ���������邪�A�Ō�ɔ����ƂȂ��ēV���Ă��Ă䂭�p���`����Ă��邱�Ƃ���A�V�c�Ƃ��������A��ɑ����V�c�̎n�c�_�I���݂Ƃ��Đ��߂��Ă����ƌ��邱�Ƃ��ł���B

�w�Î��L�x�Ɓw���{���I�x�̈Ⴂ

�w�Î��L�x�Ɓw���{���I�x���̋L�q�̈Ⴂ�w�Î��L�x�ŕ`�����Z�E����A���}�g�^�P�������ꂽ���Ƃ̊m���́w���{���I�x�ɂ͌���ꂸ�A�ߏ�Ȗ\�͐������������Ȃ��B

| ���L | ���{���I | |

|---|---|---|

| �n�� | �i�s�V�c�̑�O�c�q | �i�s�V�c�̑��c�q |

| ����Z�� | ���p�ʉ��A��O��(�Z)�A�`���q���A�_����(��) | ��O�c�q(�o�q�̌Z) |

| �Z�Ƃ̊W | ���[�̐H���ɎQ�����Ȃ��Ȃ����Z���A������@���悤�ɖ�������ƎE�Q���Ă��܂� | �Z�����̍ȂƂȂ鏗����D�����b�͂��邪�A�Z�E���̘b�͏�����Ă��Ȃ� |

| ���� | �Z���E�Q�������ߕ��ɋ�����A��B�̌F���𖽂�����B�����O�Ɉɐ��֕����A�f��̃��}�g�q�����珗���̈ߑ����������� | �������肵����B�ōĂє������N����ƁA16�̃��E�X���Ɍ��킷�B���}�g�q���ɉ�ɍs���b�͂Ȃ� |

| �F�𐪔� | �N�}�\�^�P���Z�킪������s�����`�ɏ������Đ����B2�l���E�Q���� | �������ĉ���̃J���J�~�^�P�����E�Q���� |

| �o�_���� | �C�Y���^�P�����A�x�������ɂ��ĎE�Q���� | �o�_�ɂ͉������� |

| ���� | �����シ���ɖ������� | �Z���f�������ߍēx������ꂽ |

| �U�� | ���͍���������� | ��������� |

| �_�̎p | �����C�m�V�V | ��� |

| �����`�� | ����A�\�ϖ�Ŕ����ƂȂ�͓����u��ցB���̌�A�V���Ă� | ����A�\�X�삩���a�Ւe���A�͓��Îs�֔B���̌�A�V�� |

����12��i�s�A���13�㐬��

���E�i�s�̖��ɂ�荑�y�����ڎw���키

�w�Î��L�x�w���{���I�x�ɂ����đ�12��E�i�s�V�c�̎���́A��a(���̓ޗnj�)�𒆐S�Ƃ��ēV�c�Ƃ������̏]��Ȃ��҂����肵�A���y�ꂵ������Ƃ��ĕ`����Ă���B���̍��y����̗����҂����}�g�^�P���������B

�^�P���ٕ̈�킪13��E�����V�c�ƂȂ�

�i�s�V�c�ɂ�80�l�̍c�q�E�c���������Ɠ`���邪�A���̂����A���}�g�^�P���ƁA���Ⴂ�̌Z��ł��郏�J�^���V�q�R(��ѓ��q)�ƁA�C�I�L�m�C���r�R(�ܕS�ؔV�����q)��3�l�̍c�q�Ɂu���q�v�̖��킹��(�c�ʂ��p���҂Ƃ���)�ƋL���Ă���B

���̒��Ŏ��ۂɍc�ʂ��p�����̂̓��J�^���V�q�R(13��E�����V�c)�ł������B

�^�P���̎c�E�Ȑ��i�ɂ���

�w�Î��L�x�ł͎c�E�Ȑ��i�̃^�P��

�w�Î��L�x�ɋL�����Z�E���̋L�q

�i�s�V�c�͂��鎞�A���E�X(���}�g�^�P���̎���)�̌Z�E��O��(�I�I�E�X�F���̒��܂�D�����Ƃ������)�����[�̐H���Ɋ���o���Ȃ����Ƃ��莋���A���E�X�ɁA�u�l�M�������Ƃ�(���O����˂�ɋ����@���Ă��Ȃ���)�v�Ɩ�����B

�������A���炭�o���Ă��Z�͐H���̐ȂɌ���Ȃ��̂ŁA�V�c�͏d�˂ă��E�X�ɐq�˂��Ƃ���A���E�X�́A���̌������ʂ�ɂ˂�ɋ����@�����ƌ����B

�ǂ̂悤�ɋ����@�����̂����ƁA���E�X�́u�̂ŌZ��҂������A�葫��͂�ł������A�E(�ނ���)�ɕ��œ������Ă��v�ƌ������B

���E�X�ɂƂ��ẮA���̖��߂̌��t���Ď��s�Ɉڂ����ɉ߂��Ȃ��̂����A���ɂƂ��Ă͎v�������Ȃ����������Ă��܂������ƂɂȂ�B

�w�Î��L�x�Ɓw���{���I�x�ňႤ�^�P���̐��i

���̎c�E�ȌZ�E���̕`�ʂ́A�w���{���I�x�ɂ͌����Ȃ��B

�w�Î��L�x�Ɓw���{���I�x�Ƃ́A���E�i�s�V�c�ƃ��}�g�^�P���Ƃ̊W����A���}�g�^�P���̐l�����́A���̃G�s�\�[�h�ɂ��傫���قȂ邱�ƂɂȂ�B

�w�Î��L�x�ł́A�����q�����ꉓ���ɒǂ����

�w�Î��L�x�̏ꍇ�A�ߏ�Ɉ��o�Ă��܂����E�X�̖\�͐��ɐڂ��A���E�i�s�͉䂪�q�̋��\���ɋ��������A���̌�Ƀ��E�X�𐼕��̐����A�����̐����ւƔh������B

�������ɂƂ��āA���̉ߏ�Ȗ\�͐��́A���}�g���������ɗ��߂Ă����̂͊댯�ł������B���A�O���Ɍ�����ΗL���ƂȂ�A�ƍl�����̂��낤���B

�w�Î��L�x�ł͌i�s�������}�^�P�̘b����

�w�Î��L�x�̏ꍇ�́A�Z�E������N�}�\�^�P���̓����ւƘb���i��ňȍ~�́A�i�s�V�c���̏I���Ɏ���܂ŁA���̂قƂ�ǂ����}�g�^�P���̘b�ɏI�n����B

�����L���̌�ɂ̓��}�g�^�P���̌n�����ڂ����L���Ă���Ƃ����̂��A�ٗ�ł���B

�w�Î��L�x�̌i�s�V�c���́A�i�s�V�c�̋L(�n���Ə����̕���)�ƁA���}�g�^�P���̋L(�����̕���ƌn��)�Ƃ��d�Ȃ荇���悤�Ȍ`�Ő��藧���Ă���̂ł���B

�w���{���I�x�ł͌Z�E�����`����Ȃ�

�Z�͎��Ȃ��A���Ƃ��W�ǍD

�w�Î��L�x�ɑ��A�Z�E����`���Ȃ��w���{���I�x�ł́A�W�J�����Ȃ�قȂ�B

���}�g�^�P���́A�Z�Ƃ͑o�q�ŊW�ǍD�A������[���M������A����u�肵�Ċ��鏫�R�Ƃ��ĕ`�����B

��B����ɍs���b�͂قړ������e

�w���{���I�x�͕ҔN�̂ŏ�����Ă��邪�A����ɂ��A�i�s�V�c12�N7���ɌF�\������ɔw���A���̂���8���ɁA�V�c�͎���F�\�����ɏo�����Ă���A7�N��̓�19�N9���ɋA�҂��Ă���B

���̌�A�i�s�V�c27�N8���ɍĂьF�\���w�������߂ɁA���N10���ɍ��x�̓��}�g�^�P�����F�\�����Ɍ����킹��B

���̂Ƃ����}�g�^�P����16�ł������ƋL���B

�����̌�ɉ����ŋA��ʐl�ƂȂ�A�^���͓���

�i�s�V�c40�N�ɂȂ�ƍ��x�͓�������������B

���}�g�^�P���͕��E�i�s�̊��҂�w�����ē�������Ɍ������A���̔C���ʂ������A��a�ɋA�蒅�����ƂȂ����𗎂Ƃ��B�����āA���̔N�͌i�s�V�c43�N�ł������ƋL���B

�������b��3�N�ɂ����ł���̂����A���̊Ԃ̔N�������L���L�q���Ȃ��A�ҔN�̂́w���{���I�x�̒��ɂ����Ă͈ٗ�̏����Ԃ�ƂȂ��Ă���B

���{�e�n�̍����肷��킢

���}�g�^�P���̐����A��B��

���E�i�s�V�c�́A���E�X�̋��\�������ꂽ�̂��A����ɏ]��Ȃ�����(���B�̒n)�̗E�҂ȃN�}�\�^�P��(�F�\��)�Z��̓����Ɍ����킹��B

�N�}�\�̂悤�ȗE�҂Ȕ����҂����̂́A���l�̐���Ɨ͂������E�X���������������Ƃ������f���������̂����m��Ȃ��B

���}�g�^�P�������ւ̓��̂�

- �@�Z�I�I�E�X�����̉ԉł𗪒D

- �O��̍��̔��l�o�����Ȃɂ��邽�߂ɁA�i�s�V�c�͎q�E�I�I�E�X(�m�~�R�g)��h���������A�o���̔������ɖڂ�ῂI�I�E�X�́A�ʂ�2�l�̏�����g����ɕ��ɍ����o���A�o���������̂��̂Ƃ����B

- �A�Z�I�I�E�X���E�Q

- �I�I�E�X���H���̐Ȃɏo�Ă��Ȃ��Ȃ������߁A��E���E�X(���}�g�^�P��)�Ɂu�H���̐Ȃɗ���悤�ɂ��O���狳���@���Ȃ����v�Ɩ������B�Ƃ��낪�A���E�X�́u�߂炦�āA�葫�������������āA�̂Ă��v�ƎE�Q��B

- �B�����琼���𖽂�����

- �u�悭�悭�����@���ĘA��Ă��Ȃ����v�Ɩ������̂ɂ��ւ�炸�A�c�s�ɌZ���E�������E�X�ɁA�i�s�V�c�͋��������A���B�̃N�}�\�^�P���Z�킪����ɏ]��Ȃ��̂ŁA���肵�Ă���悤�ɖ�����B

- �C�f�ꃄ�}�g�q����K�˂�

- ���E�X�͈ɐ��̛ޏ����}�g�q���̌��ɗ������B���}�g�q���́A�܂����N�̃��E�X�Ɏ��������Ă����ߑ��������Ɏ������B���̈ߑ����������ɒZ�������āA���E�X�͈ӋC�g�X�Ƌ�B�ɗ��������B���N���E�X�́A���ɉ��������Ă���ƒm���Ă��m�炸���A�r�����̂悤�ɓ��B�����Ɍ������B

��B�̃N�}�\�^�P���Z���

���}�g�P����͏h��߂�������

�܂��N�ł������������Ɍ��������ƂɂȂ������E�X�́A�܂��A���������ɓ������ďf��̃��}�g�q���m�~�R�g(�`�䔄��)�̂��Ƃɗ������A���̈ߑ��Ղ���B

���}�g�q���̓A�}�e���X�Ɏd����ޏ��ł��邽�߁A���E�X�Ɏ������ߑ��ɂ͗�͂��h���Ă����ƍl������B

���E�X�͗c���������l���ꂵ�������͂������Ă����Ƃ���邪�A����ɂ����ɗ�͂���������B

�������ăN�}�\�^�P���Z����P������

�F�P�̓��́u�N�}�\�^�P���v�Z��̋��قɂ��ǂ蒅�������E�X�́A�F�\�ɕ����Ɖ��ɂ͌���E���A���}�g�q������������������̈ߑ��ɐg����ŏ������A���̐Ȃɐ��荞�ށB

�N�}�\�^�P���Z��́A�������p�̃��E�X�ɖ��f�����ɌĂ�ł��܂��B�����āA���E�X�͖��h����2�l����邱�Ƃɐ�������B

�Z�̃N�}�\�^�P���͌���������h���ʂ��ĎE���A��̃N�}�\�^�P���͌���K����h���ʂ��ĎE�Q����B

���E�X���u���}�g�^�P���v�̖���������

��̃^�P�����E�Q����ۂɁA������ꂽ���E�X�͎�������}�g�I�O�i�Ɩ��̂�(�I�O�i�͔N���̒j�q�̈�)�B

�N�}�\�^�P���́A�u���̍��ɂ͎��������Z��ȊO�ɋ����҂͂��Ȃ��������A��a�ɂ͉����������j�����邱�Ƃ����������B�����̓^�P���̖������サ�悤�B�������̓��}�g�^�P���m�~�R�Ɩ��̂邪�ǂ��v�ƌ����āA���̒m�b�ƗE�C���]���āA���}�g�^�P��(�u���{�̗E�ҁv�̈�)�̖����������B

���E�X���邢�̓��}�g�I�O�i�̕���́A�������A���}�g�^�P���̖��œW�J���邱�ƂɂȂ�B

�����o�_�ŃC�Y���^�P����

�w���{���I�x�ɂ̓C�Y���^�P��(�o�_��)�Ɋւ���L�q�͂Ȃ��A��Ɂw�Î��L�x�ɓ`�����b�ł���B

��a�A�҂̓r���ŏo�_�ɗ������^�P��

�N�}�\�^�P���𐪔��������}�g�^�P���́A��a�ւ̋A�҂̍ۂɁA�R�̐_�E�͂̐_��������A�o�_(���̓���������)�ɗ������A�����ɂ���C�Y���^�P�����E�����Ƃ���B

��a�^�P���Əo�_�^�P���͈�U���ǂ��Ȃ邪…

�m���ɃC�Y���^�P���ׂɂ܂��̓C�Y���^�P���Ɛe��������ŗF�ƂȂ����B���A �������͌v���ł������B

�C�Y���ɋU�̓����������x�������������}�g

���̗��Ń��}�g�^�P���́A�����ɋU�̑品(�ؓ�)������Ă����B

�����āA���}�g�^�P���̓C�Y���^�P���ɏ�����\������A���݂��̌����������Đ킨���Ɛi���B

��������ꂽ�C�Y���^�P���́A�܂�܂Ƃ��̋U�̑品(�ؓ�)�������ď����ɗՂ�ł��܂��B

�����ă��}�g�^�P���̓C�Y���^�P���������Ă����^������ɂ��Đ킢�A�C�Y���^�P��������Ă��܂����B

�m�b���g���A������\��������K�v��������

�N�}�\�^�P���ɂ͏������đ������f�����ċ߂Â��A�C�Y���^�P���ɂ͋U�̗F�l�W������Ŗ��f������Ƃ����悤�ɁA�������������x�������ɂ��Ă���B

����̓��}�g�^�P���̎c�s���̕\��Ǝ�����������A�m�b��p���đ����˂��̂͌Ñ�̉p�Y�̓����ł���Ƃ��錩��������B

���{�j��ɂ����āA���}�g�^�P����������悤���x�������̐�p�͊��x�ƂȂ��J��Ԃ��g���邱�ƂƂȂ邪�A�ނ�̓��}�g�^�P���Ɋw��ł�����̂����m��Ȃ��B

�C�Y����|������u���͂�v�Ɖr�������}�g�^�P��

�C�Y���^�P����˂�����Ɂu��߂����C�Y���^�P��������品�Â瑽�Z�����݂Ȃ��ɂ��͂�v�Ƃ����̂��̂��Ă���A�����Ƀ��}�g�^�P���̐S��͂��߂Ď�����Ă���悤���B

�������A���̉̂̉��߂ɂ��Ă͌�����������Ă���A���炩�ł͂Ȃ��B

�����ł��������ď����ւ��Ă���(�u���͂�v�͚}�̈�)�A�˂�������ւ̓���������Ă���(�u���͂�v�͗ל��̈�)�A�C�Y���^�P�������������^�����Ă���(�u���͂�v�͎^���̈�)���̐�������B

���S�ȉ��߂��Ȃ����A���}�g�^�P���̐l�������l���錮�Ƃ��Ȃ�̂ł���B

�A���������ɓ����𖽂�����

�i�s�V�c�̓��}�g�^�P��������Ă����̂��H

�w�Î��L�x�ł́A�������I���ċA���������}�g�^�P���ɑ��A���E�i�s�V�c�́A���x�́u�����̍r�Ԃ�_�Ə]��Ȃ��҂ǂ��肷��悤�Ɂv�Ɩ��߁A�^�P���͋A��Ȃ�x�ފԂ��Ȃ��A���������ɏo������͂߂ɂȂ�B

���̎��ɕ��E�i�s���ǂ̂悤�ȐS���ł������̂��A���ɋL�q����Ă͂��Ȃ��B���A��ʓI�ɂ͌i�s�V�c�̓��}�g�^�P���̗͂ɋ��ЂɊ����Ă����A�ȂǂƂ����߂����B

�w���{���I�x�ł͓����͌Z�̃I�I�E�X(�E�Q����Ă��Ȃ�)��������ꂽ���A�����o���Ă��܂����Ƃ����B���ׁ̈A���}�g�^�P���������𖽂�����B�܂�A�w���{���I�x�ł͕�����̓^�P���ɑ��l�K�e�B�u�ȐS�ۂ͂Ȃ������悤���B

�u���͎������˂����Ǝv���Ă���v�Ƃ����^�P��

����܂Ń��}�g�^�P���͐S�̓����������Ƃ͂Ȃ��������A�����ŐS���f�I���Ă���B

�����Ɍ������ɂ������Ĉɐ����_�̋{�ŕ�d���Ă���f��̃��}�g�q���̌��ɗ������A�u�ǂ����Ă�������Ȃ����A���͎������˂Ηǂ��Ǝv���Ă���̂��v�ƌ����ĒQ���Ă���B

�����ł͂�����Ɖ����̏��������Ă��������E�i�s

�������}�g�^�P���̋��\���ɋ������������Ƃ������E�����ւƔh�����邫�������ł������Ƃ͎v���邪�A���̎��܂ł��]��ł������ǂ����͕�����Ȃ��B

�����Ƃ͈قȂ�A�����ɍۂ��Ă͋g���b���̑c�ɂ�����l�����Ƃ��ēY���A���萬���̏ے��Ƃ��Ȃ閵�������Ă���B

���}�g�^�P���̗͂�F�߁A�������ɉʂ������Ƃ�]��ł����Ƃ�������B

��ɕ��̐^�ӂ���ǂ��Ă����^�P��

�w�Î��L�x�̕���́A�Z�E���̏�ʂ��܂߂āA���E�i�s�̌��t���ȉ����Ă��܂����ƂŖłтւƌ��������}�g�^�P���Ƃ����`�������Ȃ���Ă���ʂ�����B

����͕��͔�r�I�����Ə������ē����ɑ���o���Ă��ꂽ�킯�ł��邪�A�u���͎������˂����Ǝv���Ă���v�Ƃ����ߊϓI�Ȏ��������Ă��܂����̂��B

�w���{���I�x�ł͕��q�̊W�͋ɂ߂ėǍD�ł�����

�w���{���I�x�ł́A�Z�E�����`����Ă��Ȃ����Ƃ�����A���E�i�s�����}�g�^�P���̍r�X�����������Ƃ����`�ʂ��Ȃ��B

���}�g�^�P�����ނ���M���E���d���A�u���̓V���͂��O�̓V�����A�p�`�͐l�������g�͐_�ł���v�Ƃ܂Ō����悤�ɍő���̎^�����q�ׂē����ւƑ���o���B

�V�p�_��(���㌕)�������蓌����

�f��E���}�g�q����葐�㌕�Ƃ������ȑ܂�������

���E�i�s�Ɏ���]�܂�Ă���ƔF�����郄�}�g�^�P�������A�ق𒉎��Ɏ��s����ׂ��A�����ւƏo�����čs���B

�Q�����C���ʂ������Ƃ��郄�}�g�^�P���ɑ��A���}�g�q���͂����Ƃ��āA�O��̐_��̈�u���㌕(���߂̂ނ炭���̂邬)�v�ƈ�̏����ȑ�(�X�F�̂�)��n���ă��}�g�^�P���𑗂�o�����B

- ���㌕�Ƃ́`�O��̐_��̂ЂƂ�

- �X�T�m�I(�{���V�j��)���A���N�A�����ЂƂ肸�H�ׂ郄�}�^�m�I���`��ގ����A���̔�����o�Ă����̂����㌕�ł������B�X�T�m�I�̓A�}�e���X�ɕ�[���A�A�}�e���X�͒n������߂邽�߂ɍ~�Ղ������j�j�M(���Y��)�ɎO��̐_��̈�Ƃ��đ��㌕��^�����B���̌�A10��E���_�V�c�̎���ɑ��㌕�̌`�オ����A�{�����J���A�{�͈̂ɐ��_�{�Ɉڂ��ꂽ�B�ɐ��̛ޏ����}�g�q���͂�������}�g�^�P���Ɏ������B

�������Ń~���Y�q���Əo�����

���}�g�^�P���͂܂�������(���m��)�ɍs���A���������̑c�E�~���Y�q��(�����䔄)�Əo�����A�������I���A���Ă������Ɍ������邱�Ƃ���ē��ւƌ������B(��������)

�_���ɂ���ċ��n��E�������}�g�^�P��

�������ē����ɏo���������}�g�^�P���́A���͍�(�_�ސ쌧)�œy�n�̍������x����쌴�ʼnU�߂ɂ����Ă��܂��B

���̂Ƃ��f��̂��ꂽ���܂��J����ƁA�����ɉΑŐ������Ă����B����Ō}���������G��łڂ��B

����Ɏ��͂̑������œ���ċ��n��E����B

����Ȍ�A�_���́u����̌��v�ƌĂ��l�ɂȂ�A�Ă��쌴�͏ĒÂƂ����n���ɂȂ����Ɠ`������B

�ȁE�I�g�^�`�o�i�q���̋]��

�Y�ꐅ���t�߁A�����C(�͂���݂����݁F�����p)��n��ۂɂ͊C���̐_�̖W�Q�ɂ����ē�a����B

���s���Ă����Ȃ̃I�g�^�`�o�i�q��(��k�䔄)���g���]���ɂ��čr���C�ɓ���(�C�_�Ɏ�������)�邱�ƂŐ_����߁A�����ɓn�邱�Ƃ��ł����B(��������)

�������A�d�}(���)�̖��t���e

���̌�A����ɓ�(��t���E��錧)�ɐi��ʼnڈ��������X�ɕ��]���������}�g�^�P���́A�܂��R��͂̍r�Ԃ�_�������肷��B

�A�҂��鎞�ɁA�����R(�_�ސ쌧�ƐÉ����̌���)�ɓo���āA���肵�������߂Ȃ��烄�}�g�^�P���́A�S���ȁE�I�g�^�`�o�i�q����z���u�A�d�}�n��(�䂪�Ȃ�A����)�v�ƎO�x�Q�����Ɖ]����B

�������瓌�����A�d�}(���)�ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����B

���}�g�^�P���̓������H

- ��a(���E�ޗǎs)

- �ɐ�(���E�O�d���ɐ��s)

- �M�c(���E�����s)

- �Ē�(���E�_�ސ쌧)

- ����(���E�_�ސ쌧���{��s)

- �}�g(���E��錧���Ύs)

- ������(���E�É��A�_�ސ쌧��)

- ��܋{(���E�R�����b�{�s)

- �Ȗ��(���E���쌧)

- �M�c(���E�����s)

�ɐ��R�Ő_�ɒ��ݕԂ蓢����

�����ō��Ă����~���Y�q���ƌ�������

���̌�A���}�g�^�P���́A�b��(�R����)�̎�܋{�œ�����U��Ԃ�̂��������A�Ȗ�(���Ȃ́F���쌧)�̍�̐_�肵�ē������I���A����(���m��)�ɓ���A���̒n�ŁA���O�ɖ��Ă��������̖��E�~���Y�q���ƌ��������B

�Ȃ̂��Ƃɑ���̌���u���Đ_��|���ɍs��

�~���Y�q���ƌ����������}�g�^�P���́A���̌�A���㌕���q���̌��ɗa���A�ɐ��R(���ꌧ�Ɗ��Ƃ̌����ɂ���R)�̐_��u�f��œ�����낤�v�Əo������B

�������I���Ă��R�̐_����낤�Ƃ���̂́A���E�i�s�̖��߂ł͂Ȃ��A���g�̈ӎv�������Ǝv����B

�_(�咖)�ɏo����C�t�����f�ʂ肵�Ă��܂�

�f��ňɐ��̐_�ƑΌ����ɍs���ƁA���}�g�^�P���͂����Ŕ����咖�Əo�������u���̒��͐_�̎g�����B���͎E���Ȃ����A�A�鎞�ɎE�����v�ƌ����B

���������́A���̑咖(�w���{���I�x�ł͒��ł͂Ȃ����)���������}�g�^�P����������낤�Ƃ����_�ł������B���}�g�^�P���͐_�ɋC�t�����f�ʂ肵�Ă��܂��B

�����Ȃ��A�_�ɔs�ꂽ���}�g�^�P��

���}�g�^�P���͌�F�����Đ_���y�����������Ă��܂��A���̂��߂ɐ_�ɑł��f�킳��邱�ƂɂȂ�B

�����āA�_�͑�X�J(�)���~�炵�A���}�g�^�P���͎��_���s�k����B

�h�����Ĉꖽ�͎�藯�߂����}�g�^�P���ł��������A���ɑ͎̂��A�Ȃ̎���������Ă����B

�Ŋ��`�����ƂȂ��ї���

�l�X�ȋ������z���Ȃ��瓌�������i�߂����}�g�^�P�����������A�Ŋ��͎��g�̗͂ɓM��A�_��A���҂ł͂Ȃ��s�҂ɂȂ��Ă��܂����B

�\�J��(�O�d��)�ɂ��ǂ蒅���A�͐s����

�N�O�Ƃ��Ȃ��琴���̏o��ꏊ�ŋx�����āA�Ȃ�Ƃ����C�����߂��A���|��(���{�V��)�܂ŒH�蒅�������A�̂͌��������サ�Ă����B

������Ȃ���Ε����Ȃ��قǂ̏�ԂŁA���₦�₦�ɗ鎭�̎�O�̔\�J��(�O�d���T�R�s�c����)�ɓ������邪�A���͂�͎͂c���Ă��Ȃ������B

�����āA�s�ɋA�邱�ƂȂ��A�Ŋ����}����B

�Ȃ��A��a�ɋA�邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂�

�Ȃ��A��a�ւ̋A�҂�ڑO�ɂ��Ď����}���邱�ƂƂȂ����̂��B���̗��R�ɂ��ẮA��������������B

�A�}�e���X�̗�Ђ������㌕������������ƁA�_�̐��̂��������Ȃ��������ƂȂǁA���܂��܂ȗv�f������ł����Ƃ����B

�������I���ĂȂ��A�ҁX������[�߂邱�ƂȂ��͂�U�邢�����郄�}�g�^�P���́A���͂⒩��ɂƂ��Ă͊댯�ȑ��݂ł����Ȃ������B

��܂Ƃ͍��̂܂ق�A�̉̂��₵�͐s����

�_�ɑł��f�킳��ĕa�ɜ�������}�g�^�P���́A�f�r�̖��Ɉɐ��̒n�ŁA�̋��̑�a���A�����ă~���Y�q���̂���������v���̂��r��Ɏ����}����B

�Ƃ��ɑ�a��E��ʼn̂����u��܂Ƃ͍��̂܂ق�� �����ȂÂ��_ �R�Ă��`���킵�v�͗L���ł���B

�w���{���I�x�ł͉̂E�i�s���r���Ƃ�

�������A�w���{���I�x�ł͂��̉̂��܂ށu�����̂щ́v�́A�i�s�V�c����B�E�F���̒n��ɏo���������ɉr���ƂɂȂ��Ă���A���}�g�^�P���͑�a��E�ԉ̂��̂����Ƃ͂Ȃ��A���E�i�s�̎g�����ʂ������ɝ˂�邱�Ƃւ̖��O�̌��t���ĉʂĂ�B

���}�g�^�P���̖S�[�������ƂȂ��Ĕ�ї���

�w�Î��L�x�ł͂��̌�A��a����삯�����@�����ƌ�q�����Ƃ��˕���Ē������A���}�g�^�P���̖S�[�͑傫�Ȕ����Ɏp��ς��Ĕ�ї����Ă��܂��B

���̌�A�����͉͓�(���)�܂Ŕ�сA���̌�͓V�ւ��Ă��čs�����A�������́A���ƂȂ��ēs�ɋA�����Ƃ������B(��������)(���}�g�^�P���̌�˂͔����˂ƌĂ�Ă���)

���̔�����ǂ��Ȃ���@�ƌ�q�������r�̂́A��X�̓V�c�����䂵���ۂ̑呒�̎��ɉ̂����ƂɂȂ����Ɠ`����B

�Ŋ��̏ꏊ�̈ꗗ

- �@�M�c ���m�������s�M�c��

- �~���Y�q���Əo����������ꏊ�B���}�g�^�P���̎���A�����̎����̍��J�̏�ł������M�c�ɁA��[���ꂽ���㌕����_�̂Ƃ���M�c�_�{���n�����ꂽ�B

- �A�ɐ��R ���ꌧ�Ɗ��ɂ܂�����R

- �R���́A���ꌧ�Č��s�ɑ�����B�W����1377m�B�g���̎҂ƊԈႦ���y��ꂽ�R�_���{���蹂�ł����A���}�g�^�P�����C�₳��������B�R���ɂ̓��}�g�^�P���̑������B

- �B�����̐��� ���ꌧ�Č��s����

- ����̉��ΐ_�Ђɍ����L�x�ɗN���o�閼���B蹂ɑł��ꂽ���}�g�^�P�����̂��x�߂��쐅�Ƃ��`�����A�w���{���I�x�ł́A�ɐ��R�̐_�ł����ւ̓ł�����������Ƃ���Ă���B

- �C���Ս� �O�d���l���s�s�Ώ�

- ���C���\�O���̎l���s�h�ƐΖ�t�h�̊Ԃɂ���}��B�u�����O�d�ɐ܂�Ȃ����Ă��܂����悤���v�ƃ��}�g�^�P������ꂽ����Q�������Ƃ���A�u�O�d�v�Ƃ����n���������Ƃ����B

- �D�\�J�� �O�d���T�R�s�c����

- �O�d���\�J��܂ŒH�蒅�����A�͐s�������������B���̒n�̑O����~�����L�I�̋L�q�Ɋ�Â��A����12�N(1879)�ɓ����Ȃ��u���{�����\�J����v�ƒ�߁A�{�������Ǘ����Ă���B

- �E������� ���{�H�g��s�y��

- �\��̗˂ōȎq�������Ă���ƁA���}�g�^�P���̍��������ƂȂ��āA�˂����ї����A�͓��̎u�E�ɕ����~�肽�Ƃ������Ƃ���A�����ɂ��˂�����ꂽ�Ƃ����B���̌Õ����{�������Ǘ����Ă���B

- �F������ �ޗnj��䏊�s�y�c

- �����ƂȂ������}�g�^�P���̍��́A3�x�����~�肽�Ƃ��`�����A���̈���ޗnj��̋Ւe���B���̒n���˂Ƃ��ċ{�������Ǘ�����B�������犋��̎R���z���āA�͓��̎u�E�ɔ�ї������B

���}�g�^�P���̎q��

�킪���̓V�c�A�q������Ɏ��̓V�c�ƂȂ�c

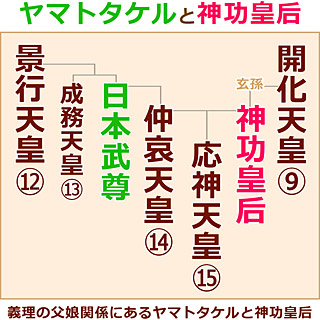

12��E�i�s�V�c�̎��ɂ́A���}�g�^�P���ٕ̈��ł��郏�J�^���V�q�R�����ʂ���13��E�����V�c�ƂȂ�A���̎��ɂ̓��}�g�^�P���̎q�A�^���V�i�J�c�q�R(�ђ����q)��14��E�����V�c�Ƃ��đ��ʂ����B

�����V�c�ȍ~�́A15��E���_�V�c�A16��E�m���V�c�Ƒ����Ă����킯�ł���A���}�g�^�P���́A�����E���_�E�m���Ƒ����V���������̎n�c�_�I���݂Ƃ��Ĉʒu�Â����邱�ƂɂȂ����B

���}�g�^�P���̎q�ł���14�㒇���V�c�̍Ȃ��_���c�@�A���҂͋`���̕����W�ł���A���n��I�ɂ�2�l�̕���͂��̂܂܌q�����Ă���B

�����܂Ń��}�g�^�P���͐_�b�̉�����̑���

14�`16���3�l�̓V�c���_�b�I�ȗv�f�̋����V�c�ƂȂ��Ă���A�V�c�̗��j���M�ߐ������悤�ɂȂ��Ă���̂�19��E�V�c����ł���B

�������A���}�g�^�P���ƈV�c���{���Ɍ����W�ɍ݂������͒肩�ł͂Ȃ��A26��E�p�̓V�c�����ʂ����ہA����܂ł̓V�c�ƌn�����f����Ă��܂����Ƃ�����������B

�u�L�I�v�ɋL�����n�������m�Ȃ��̂ł������Ȃ�A���݂܂ő����c�������}�g�^�P���̎q���ƂȂ邪�A�r���Ōn�����r��Ă��܂��Ă����Ȃ�A���}�g�^�P���̎q�����ǂ��Ȃ������͂킩��Ȃ��B

�O��̐_��̈�� ����̌����J��

�E�m�����˔��������{�_�b���w�̉p�Y�ł���Ȃ���A���ɔ������A�߉^�ɓ|�ꂽ�ߌ��̉p�Y�Ƃ��āA���}�g�^�P���͓��{�l�ɂ���Č����`�����Ă���B

���}�g�^�P�������������ɗp��������̌��́A����(���m��)�ɗ��ߒu���ꂽ�Ƃ���A���̌����J��ׂɑn�����ꂽ�̂��M�c�_�{���B

���Ђł͑���̌���M�c��_�ƌĂсA�A�}�e���X�Ɠ��ꎋ����Ă���B

�o�T�E�Q�l����(����)

- �w���{�̐_�l��m��x�� �ďC�F������v�q

- �w���j��Vol.27 �u�Î��L�v�u���{���I�v�ƌÑ�V�c�̔�j�x�����V���o�� �ďC