更新日:2026年2月21日

第26代 継体天皇(大王)

現代まで続く皇室の祖となる天皇

第26代継体天皇(450年?〜531年)は6世紀、古墳時代の天皇。都の外で生まれ都の外で即位した。25代武烈でそれまでの系譜が断たれた可能性があり、継体が現代の皇室に繋がる天皇家の祖とされる。九州の磐井氏が起こした「磐井の乱」を鎮圧した。

目次

- 途絶えた皇統を再び繋ぐピンチヒッター

- ヲホド(継体)の即位について

- 傍系のヲホド(継体)が選ばれた経緯

- 近江の有力豪族らとヲホドは縁戚だった

- 当時の苦境な時代背景

- 継体朝が九州勢力との協力関係を強化

- 磐井の乱〜九州豪族の反乱

- 磐井征討で外交主導権を確保

- 即位前から百済と繋がりがあったヲホド

- 継体天皇陵〜今城塚古墳

近江で生まれ、都の外で即位した

傍系王族の子孫・男大迹王が天皇に即位

継体天皇は近江国(滋賀県)で誕生したが、幼い時に父(彦主人王)を亡くしたため、母の故郷である越前国(福井県)で育てられ、「男大迹王(をほどのおおきみ)」として越前国を治めていた。

当時としては極めて異例な事で、歴代の天皇たちは大和国(および付近)で生まれた皇子が大和で即位するのが通例だった。

即位前の名は「ヲホド」、漢字表記は複数あり

諱は「ヲホド」で、『日本書紀』では男大迹王(をほどのおおきみ)、『古事記』では袁本杼命(をほどのみこと)と記される。

【近江】で生まれ、【越前】で育ったとされるが…

『古事記』には近江、『日本書紀』には近江国高島郡で生まれ、のち越前三国で育ったとされる。

しかし、『日本書紀』では越前国を治めていたと在るが、『古事記』では近江国を収めていたと記述されている。

途絶えた皇統を再び繋ぐピンチヒッター

25代武烈の血筋が絶え、15代応神の5世孫を擁立

25代・武烈天皇が子を遺さぬまま崩御してしまい、天皇(大王)を父に持つ皇子(王子)が途絶えてしまった。

そこで有力豪族が協議して、越前に住む15代・応神天皇5世孫の男大迹王を26代・継体天皇として擁立した。

本来は皇位を継ぐ立場ではなかった

本来は男大迹王(継体)は皇位を継ぐ立場ではなかった。

しかし、四従兄弟にあたる第25代武烈天皇が後嗣を残さずして崩御したため、大伴金村・物部麁鹿火などの推戴を受けて507年に樟葉宮(ヤマトではない場所)で即位した。

京(ヤマト)の外で高齢即位、20年間も流浪した

継体が即位した時、彼は既に58歳という高齢であったとされるが、そこから更に19年も経った526年にやっと磐余玉穂宮(いわれのたまほのみや:奈良県桜井市)を営んでからヤマトに入ったという。

磐余玉穂宮に入るまの間、樟葉宮(現在の大阪府枚方市)に4年、筒城宮(京都府京田辺市)に7年、弟国宮(京都府向日市・長岡京市)に8年も滞在し、大和盆地の外を転々とした。

本当は応神の子孫ではなかった説

応神天皇5世孫というのは自称に過ぎず、実際は近江や越前といった地方出身の、それまでの王統の血をひかない有力豪族が20年かけ、大和にいた反対勢力を制圧し即位したのではないか、という説もある。

ヲホド(継体)の即位について

『古事記』でのヲホドの出自

婿(継体天皇)を近江より上京させた

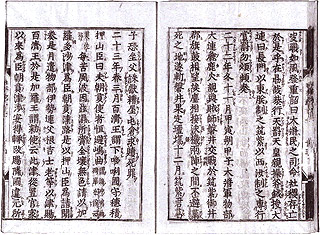

『古事記』武烈天皇段は、継体天皇の出自と即位事情について以下のように記す。

「天皇既に崩りまして、日続知らすべき王無かりき。故、品太天皇(応神)の五世の孫、袁本杼命を近淡海国より上り坐さしめて、手白髪命に合わせて天下を授け奉れり」(武烈天皇が崩御されて皇位を継ぐべき皇子がいなくなってしまった。そこで応神天皇五世孫にあたる継体天皇を近江国より上京させて、手白髪命に娶わせて天下をお授けした)。

婿入り婚的に、婿(継体)と妻(24代の娘)が結婚

子供のなかった武烈天皇が崩御し、王位を継ぐべき王(大王を父に持つ男王)が絶えたのを受けて、応神天皇五世孫のヲホド(継体)を近江から上京させ、24代・仁賢天皇の皇女・手白髪命と結婚させ、王位を授けたという。

前王統(皇統)の皇女との結婚を条件として即位を認められた、入り婿的な王位継承であったこようだ。

『日本書紀』でのヲホドの出自

『日本書紀』継体天皇即位前紀にも継体の出自とその生まれた経緯が記されている。

父が15代応神の子孫、母は11代垂仁の子孫

男大迹天皇(更の名は彦太尊)は、応神天皇の五世孫、彦主人王の子である。母は振媛と云う。振媛は、(11代)垂仁天皇の七世の孫である。天皇の父(彦主人王)は、振媛の容貌がたいへん美しいと聞いて、近江国高島郡三尾(現・滋賀県高島市三尾)の別宅より使いを遣して三国坂中井(現・福井県坂井市)まで迎え、納れて妃とし、遂に継体天皇が生まれた。天皇が幼年の折に父の王が亡くなった。振媛は歎いて「私は、今遠く故郷を離れている。ここにいたのでは親孝行ができない。高向(現・坂井市丸岡)に帰郷して、そこで天皇をお育てしよう」とおっしゃった。

応神から継体に至る系譜は「記紀」に記されず

『日本書紀』は『古事記』より詳しい経緯を記すが、どちらも応神から継体に至る系譜が明らかになっていない点では変わらない。

「上宮記一云」に継体天皇の系譜あり

父は応神天皇の五世孫、母は垂仁天皇の八世孫

その欠を埋める史料が、『釈日本紀』(鎌倉後期成立の『日本書紀』の注釈書)の引用する『上宮記』の逸文、いわゆる「上宮記一云」である。

これはその用いられる字や文体などから記・紀よりも古いものと推定されている。

その系譜が一般的に知られる継体天皇の系譜であるが、それによれば、継体の父方は応神天皇の五世孫、母方は垂仁天皇の八世孫ということになる。

傍系のヲホド(継体)が選ばれた経緯

当初は別の王(ヤマトヒコ)が擁立される筈だった

近江や越前を地盤としていた遠い傍系の王族のヲホドが、なぜ天皇(大王)として迎えられたのか。 『日本書紀』には、25代武烈が亡くなって皇位(王位)を継ぐ皇子(男王)が絶えてしまったのを受けて、有力豪族たちが話し合い、いったん14代仲哀の五世孫のヤマトヒコ(倭彦王)の擁立を決めたとある。 しかし「丹波国桑田郡」(現・京都府亀岡市)にいたヤマトヒコは、迎えに来た使者の列を見て自分を攻めに来たのかと思って恐れて逃げてしまった。

代わりにヲホドが選ばれるも、ためらいがあったという

そのあとを受けて選ばれたのがヲホド(継体)だったという。 越前三国に住んでいたヲホドは、ヤマトヒコとは対照的に平然と使者を迎えたが、即位要請を受けることには逡巡があった、とされる。

河内の豪族・河内馬飼が都とヲホドを仲介

そのような時に中央豪族とヲホドの間に立って仲介したのが、豪族・河内馬飼首荒籠であったと『日本書紀』は伝える。 河内馬飼首は、河内湖のほとりの広大な河内牧で馬を飼育、調教し、当時最有力の豪族・大伴氏や物部氏らに供給していた豪族であった。 馬を仲立ちにした協力関係が、ヲホドの天皇即位を後押ししたのだった。

近江の有力豪族らとヲホドは縁戚だった

ヲホドには后が沢山おり、近江の姫が特に多かった

継体天皇の后について、『古事記』は7人、『日本書紀』は9人の名前を記している。延べ16人のうち同一人物を除けば9人となり、そのうち4人の出自は近江国だ。 ここからも継体天皇の出自や支持基盤が近江にあり、同地の有力豪族が継体を支えていたことがうかがえる。

近江国の高島郡と坂田郡、尾張国などから后を娶った

継体は出生地でもある近江国高島郡の豪族・三尾氏から2人、近い親族とみられる近江国坂田郡(現・滋賀県米原市・長浜市)の王族(息長真手王・坂田大俣王)から2人、そして尾張国最大の豪族である尾張連から1人を娶っている。

三尾氏〜近江国高島郡の有力豪族

継体の生まれた近江国高島郡には、南市東遺跡、下五反田遺跡、八反田遺跡などの集落遺跡がある。

周辺には、継体の父・彦主人王の墓といわれる田中王塚古墳と、これより約50年後の継体朝の終わりごろに造られた鴨稲荷山古墳がある。

これらを造営したのはこの地域を本拠とする三尾氏とみられている。

近江国高島郡三尾之別業にあった継体の父は、三尾氏と密接な関係にあっただろう。

畿内最大勢力・葛城氏に阻まれたヲホドの即位

継体は、河内国樟葉で即位したあと、磐余玉穂宮に入るまで20年を要したと『日本書紀』は記す。

大和盆地の東側には物部氏や和邇氏など継体支援勢力もいたので、この期間に全く大和盆地に入れなかったわけではないだろうが、継体の入京に抵抗する勢力がいたことは疑えない。それは、継体以前に最大の勢力を誇った葛城氏であったと考えられている。

継体天皇の后一覧

| 古事記 | 日本書紀 |

|---|---|

| 三尾君等の祖・若比売 | 三尾角折君の妹・雅子媛 |

| 尾張連等の祖・凡連の妹、目子郎女 | 元の妃・尾張連草香の女、目子媛(更の名は色部) |

| 仁賢(意祁)天皇の御子・手白髪命(大后) | 手白香皇女(皇后) |

| 息長真手王の女・麻組郎女 | 息長真手王の女・麻績娘子 |

| 坂田大俣王の女・黒比売 | 坂田大跨王の女・広媛 |

| 三尾君加多夫の妹・倭比売 | 三尾君堅械の女・倭媛 |

| 阿倍之波延比売 | 和珥臣河内の女・ハエ媛 |

| 茨田連小望の女(或いは妹と曰ふ)・関媛 | |

| 根王の女・広媛 |

当時の苦境な時代背景

天皇の権威が弱体化

雄略以降、皇統が不安定になってしまう

都に招かれ天皇として即位した彼の治世は、内憂外患に悩まされたものであった。

継体が即位するまでの20年間の間に四人の天皇が即位したが、在位年数はとても短く、21代雄略天皇の頃に比べて権威が弱体化していたのだ。

※四人の天皇とは22代清寧、23代顯宗、24代仁賢、25代武烈

配下の豪族らはより強力になっていく

逆に、武烈の即位に伴って大伴金村が大連に任命された事で、大伴氏の権力は強大化していた。

512年(継体6年)には、その大伴金村が任那四県を勝手に百済に割譲する事件が起こっており、天皇は豪族を制御できなかったのだ。

朝鮮半島での影響力が低下

朝鮮半島では、大和王権の影響力が急速に低下しており、さほどの強国とはいえない高霊地方の主体勢力だった半路国(はへこく)さえも撃退する事が出来なかった。

派遣軍の副将軍は戦線を撤退し、逃げ帰ってしまう程であった。

百済の4県割譲要求に対しても、批判はあったが結局は受託してしまう。

継体朝が九州勢力との協力関係を強化

冠や大刀などの宝物を九州豪族へ下賜した継体朝

継体が支持勢力に配ったとみられる【広帯二山式冠】と【捩り環頭大刀】は、九州北部の古墳でも複数発見されている。

また、有明海沿岸の宇土半島で産出される阿蘇ピンク石とよばれる石材が、今城塚古墳を始め、畿内や近江の継体ゆかりの古墳の石棺に採用されていることも、継体と九州勢力の協力関係をうかがわせる。

有明海・豪族連合の外交パイプを求めた継体朝

この有明海沿岸地域の首長たちの間では、同盟関係が結ばれていたという。

その象徴が、5世紀中ごろからこの地域の首長墳に共通してみられる石人石馬であった。

この首長連合の存在は大和王権にとっては脅威であったが、朝鮮諸国との外交・交易を継続していくためにも、互いに牽制する中で両者の関係は続いていた。

中央の弱体化を見越し、九州で独立の動き

6世紀の初め、継体の即位をめぐって中央の豪族が割れ、弱体化していた中で、この九州勢力は、磐井君という実力者のもと中央から自立化する構えを見せ始めた。

その根拠とされるのは、九州中部・北部最大の前方後円墳・岩戸山古墳造営である。

磐井の乱〜九州豪族の反乱

物部麁鹿火を派遣し鎮圧に成功

『日本書紀』にみる磐井の乱の【簡単あらまし】

国内では九州北部で磐井の乱が勃発してしまう。

527年6月3日、大和王権の近江毛野は6万人の兵を率いて、新羅に奪われた朝鮮半島南部の南加羅・喙己呑を回復するため、任那へ向かって出発した。

この計画を知った新羅は、筑紫の有力者であった磐井へ贈賄を渡し、大和王権軍の妨害を要請したのだ。

この乱は、物部麁鹿火(もののべのあらかい)を派遣し、辛うじて鎮圧する事が出来た。

>> 磐井の乱

日本書紀と古事記で内容が食い違う

『日本書紀』では磐井が完全に悪者となっている

『日本書紀』は継体が磐余玉穂宮に入った翌年の即位21年、筑紫君磐井の乱が起き、2年かけて鎮圧したとしている。継体が新羅征討のために近江臣毛野の2万の大軍を派遣しようとしたのを、新羅と結託した磐井が妨害し、「反乱」を起こしたと記す。

古事記・筑後国風土記では官軍から仕掛けている

但し『古事記』や「筑後国風土記」逸文の内容はそうではない。

『古事記』には、「此の御世、竺紫君石井、天皇の命に従わずして、多く礼無し。故に物部荒甲之大連、大伴之金村連の二人して、石井を殺せり」(この時代に、竺紫君石井は、天皇の命令に従わず、多くの無礼があった。そこで物部荒甲之大連と大伴之金村連の二人を遣して、石井を殺させた)とある。

これによると先に攻撃を起こしたのは官軍であったことがわかる。

磐井征討で外交主導権を確保

九州独立を警戒し中央豪族が結束したか

磐井を盟主とする九州勢力の自立化の動きに危機感を強めた中央の豪族たちが結束を取り戻し、継体のもとで一本化して、ただちに磐井征討を図ったものとみられる。(倭の五王の時代には外交主導権はヤマト政権(王権)に在ったため、それを九州勢力に奪われることを危惧したと思われる)

九州を平定した事で外交主導権も中央に

磐井を制圧したことでようやく継体は権力基盤を固めることができた。

一時は失いかけた九州各地の支配権を再び掌握し、そこに屯倉(朝廷の直轄地)を配置していった。

外交の主導権も回復し、以後百済との外交を強めていく。

継体朝の百済とのパイプが王権の外交ルートとなる

継体は即位後、百済の領土拡張を容認する(これを『日本書紀』は「任那四県割譲」としている)。見返りとして、百済から五経博士を招き入れた。

五経博士とは、儒学の古典を教授する学者で、彼らは倭国の政治顧問の役割も担ったとみられる。

その後も百済から、「医博士・易博士・暦博士など」が渡来し、倭国の文明化に貢献した。

29代欽明の時代の仏教伝来もその延長線上にある。

その意味でも磐井の乱を鎮圧した意味はヤマト政権にとっては大きかった。

即位前から百済と繋がりがあったヲホド

百済・武寧王からヲホド(継体)に贈られた銅鏡

もともと継体(ヲホド)は百済との間に太い外交パイプを持っていた。

即位直前の503年、当時の百済王である武寧王から継体のもとに一枚の銅鏡が贈られた。

これが現在、和歌山県隅田八幡神社に残されている人物画像鏡である。

そこに記された銘文には「癸未年(503年)」に「男弟王(継体)」が「意柴沙加宮(忍坂宮)」にいた時に、「斯麻」(斯麻王=武寧王)が「長く奉へん」ことを祈ってこの鏡を作らせて贈ったとある。

継体はこの時まだ即位前で権力は確立できてない段階で、武寧王と気脈を通じ合っていた。

百済・武寧王は筑紫(佐賀唐津)で生まれた

百済・武寧王は複雑な出生の下、九州の「筑紫各羅島」(現・佐賀県唐津市鎮西町加唐島)で生まれたという伝承が『日本書紀』に残されている。

生まれてすぐ祖国へ渡ったとあるが、成人後まで長く倭国(日本)にいたとの推定もある。

その期間にヲホド(継体)と知り合ったのかも知れない。あるいは若き日の継体は近江から若狭を経て、百済に渡った経験があり、そこで知り合った可能性も否定はできない。

もちろん、直接会った事がなかったとしても、使者を通じて信頼関係を築いた可能性も充分ある。

武寧王陵の棺は【日本の固有種】で造られていた

現在の韓国慶州市に豪華な武寧王陵がある。そこで発見された武寧王と皇后の遺体を納めた棺は、日本でしか生息しない高野槇で作られたものだった。

このことも、武寧王と倭国の間に無視できない関係があったことを示している。

自身の血筋を後世へ遺す

三嶋藍野陵に葬られる

継体は大和に入って5年あるいは8年後に崩御し、「三嶋藍野陵」に葬られた。

大阪府茨木市の太田茶臼山古墳が宮内庁によって継体陵に指定されているが、正しくは高槻市の今城塚古墳が真の継体陵であろうと推定されている。

24代仁賢の皇女で25代武烈の妹の手白香皇女(たしらかのひめみこ)を皇后とし、後の29代・欽明天皇(きんめい)が誕生する。

目子媛(めのこひめ)との間に27代・安閑天皇(あんかん)と28代・宣化天皇(せんか)が生まれている。

6〜7世紀にかけて、欽明天皇の皇子と皇女が次々と即位。後の33代・推古天皇や聖徳太子ももちろん継体の子孫である。

継体・欽明系統の基盤がしっかりと築かれたのであった。

足羽神社の石像

現在の福井県福井市の足羽神社には継体天皇の石像が設置してある。

この神社は、継体天皇が育てられた越前国高向の地を離れる際に、自らの生霊を鎮めて旅立った事に由来する。

継体天皇陵〜今城塚古墳

平安時代の『延喜式』に陵墓の位置が記される

『古事記』に「三嶋之藍御陵」、『日本書紀』に「藍野陵」と記される継体天皇陵は、平安時代中期に編纂された『延喜式』諸陵寮条には「摂津国嶋上郡」に遺ると記される。

「嶋上郡」は現在の高槻市、「嶋下郡」はその西隣の茨木市にあたる。

太田茶臼山古墳は、江戸時代の享保年間(1716〜36)に継体天皇陵とされるも、大正時代に『延喜式』諸陵寮が示す所在地と異なることが指摘される。『摂津国島上郡』とあるが、太田茶臼山古墳のある茨木市は『島下郡』であるからだ。一方、今城塚古墳のある高槻市は『島上郡』に当たる。(『歴史道 Vol.32』より 2026/2/21追記)

太田茶臼山古墳(説)から【今城塚古墳(説)】が主流に

元禄ころより茨木市の太田茶臼山古墳を継体陵とする説が有力視され、明治政府もこれを継承したが、のちに鳴上郡にある今城塚古墳こそ真の継体陵であるとの説が主張され、現在ではこれが通説となっている。

【今城塚古墳】は西暦520年頃の造営

考古学的には、太田茶臼山古墳は西暦450年前後、今城塚古墳は西暦520年前後の造営と推定されている。(継体の没年が531〜534年とされ、ややズレるが、今城塚古墳の方が年代が合う)

その証左となるのが、両古墳のちょうど中間点に営まれた新池遺跡である。

これは大規模な埴輪生産を行った窯跡であって、両古墳はにわの埴輪はここで焼かれたとみられる。

全長190m、大量の埴輪が発見された今城塚古墳

今城塚古墳から大量の形象埴輪が発見されている。これらは継体の葬礼(殯)を再現したものとも言われる。

全長190メートル、6世紀前半としては列島最大であり、大王墓にふさわしい。

出典・参考資料(文献)

- 『歴史道Vol.32 古墳と古代天皇陵の謎』朝日新聞出版