�_���c�@

�ڎ�

- �_���c�@�̔N�\

- �̋Ƃ𐬂��������`���I�ȍc�@

- �Î��L�Ɠ��{���I�̐_���c�@�̈���

- �_���c�@�Ɖz�O�̊ւ��

- �v�E�����V�c���_�̓{��ɂӂ����

- �O�ؐ���(�V������)

- �����Ɏq���h�����܂ܐ���Ă���

- �ې��ƂȂ�A���_���ʂ܂Ő���������

- �Ȃ��_���c�@�͓V�c�ɐ������Ȃ��̂�

- �l�̎Гa�����ԏZ�g���

- �����h�H�`�c�@��⍲�����ɑ�

14�㒇���̍c�@�A15�㉞�_�̕�

�c�@�ې��Ƃ���69�N����������A����Ƃ����ꂽ

�_���c�@(�����V�c40�N - �_���c�@69�N4��17��)�́A��14�㒇���V�c�̍c�@�B

15��E���_�V�c�̕�ł���A���_�̑��ʂ܂�69�N�ɂ킽��c�@�ې��߂��B���̎����琹��(���傤��)�Ƃ��Ă��B

�O�ؐ������w��������b�Œm���A�הn�䍑�������E�ږ�����v�킹��s�v�c�ȗ͂������Ă����Ƃ��]����B

�\�L

�w���{���I�x�ł͋C�����P��(�����Ȃ����炵�Ђ߂݂̂���)�E�w�Î��L�x�ł͑����є䔄��(�����Ȃ����炵�Ђ߂݂̂���)�E��є䔄��(�������炵�Ђ߂݂̂���)�E�呫�P���c�@�ƋL�q�����B

�_���c�@�̔N�\

| �a�� | �o���� |

|---|---|

| �����V�c40�N | �����h�H���Ɗ��鍂�z�Q�̒����Ƃ��Ēa�� |

| �����V�c2�N1�� | �����V�c�ɉł��c�@�ƂȂ� |

| 2�� | �����V�c�Ɗp���̐y�ы{�ցB�����A�V�c�����I�ɍ������ӒË{������ |

| 6�� | �����V�c���F�P�������J�n�B�c�@���V�c�̂��錊��̖L�Y�ÂɌ����� |

| 7�� | �L�Y�ÂŊC������@�ӎ���E�� |

| �����V�c8�N9�� | �}���̙K���{�ֈړ���A�_���肵���_���c�@���n�C��������� |

| �����V�c9�N2�� | ��������������V�c�͐_�ɓ{������䂷�� |

| 4�� | ���Y���Ő�����s�������̐������m�M����ƁA�����{�֖߂� |

| 10�� | �n�C���ĐV��������������B�S�ρA���������]���� |

| 12�� | �A����ɒ}���Ńz���^���P(�_�c�ʑ�)�� |

| �_���c�@�ې����N2�� | ����̖L�Y�{�Œ����V�c�̟q���s���A���ւƌ����� |

| 3�� | �����V�c�̎��j�E�E�F�c�q�Ƃ̐킢�ɏ��� |

| 10�� | �c���@�ې��ɏA�C���� |

| �_���c�@�ې�3�N1�� | �z���^���P�q�ɗ��āA�֗]����{�ɑJ�s |

| �_���c�@�ې�13�N2�� | �z���^���P�������h�H�Ɛy�ё�_���Q�q |

| �_���c�@�ې�47�N4�� | �V���A�S�ς̒��v�B�S�ς̎g�ҁE�N�e�C���V���ɍv����D��ꂽ�Ƒi���� |

| �_���c�@�ې�49�N3�� | �N�e�C�ɍr�c�ʂ��t���ĐV�����Đ��� |

| �_���c�@�ې�51�N3�� | �S�ς̒��v�g�Ƃ��ăN�e�C������ |

| �_���c�@�ې�52�N9�� | �N�e�C�������A���}������E���q����ʁE�y�ю�X�̏d������� |

| �_���c�@�ې�62�N | ����P�ÕF��h�����ĐV�����Đ��� |

| �_���c�@�ې�69�N4�� | �c�@����(���N100��) |

| 10�� | �Ï鏂��r��˂ɑ����� |

�̋Ƃ𐬂��������`���I�ȍc�@

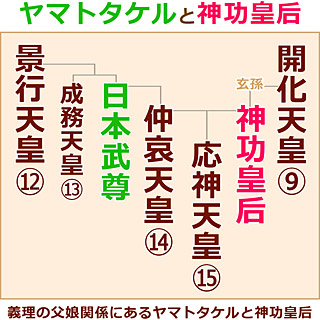

���}�g�^�P���ƕ��ԁu�L�I�v���\����p�Y

�_���c�@�`���́A���{�����`���ƂȂ�ԁA�u�L�I(�Î��L����{���I)�v���\����p�Y�`���Ƃ���A�w���y�L�x�ł����̖��O���݂���B

�w�Î��L�x��w���{���I�x�́A����������{�ŌÂ̗��j���ł���B�����͓ޗǎ���͂��߂ɁA41��V���E�����V�c��c����������(���b��)�Ȃnj���(����)�̎�ł܂Ƃ߂�ꂽ�B

�_���c�@�̕v�E14�㒇���V�c�̕������}�g�^�P���A���҂͋`���̕����W�ł���A���n��I�ɂ�2�l�̕���͂��̂܂܌q�����Ă���B�t�ɁA���̎���̓V�c(12�i�s�`14����)�͂��ł̂悤�ȑ��݂ƂȂ��Ă���A���}�g�^�P���Ɛ_���c�@��2�l�𒆐S�ɗ��j�������Ă���

���O�Ɂu�_�v���t���͓̂��ʂȑ��݂���������

�u�_�v�̖��O���t���V�c������_���E10�㐒�_�E15�㉞�_�݂̂ł��鎖���l����ƁA�_���c�@���ʊi�̑��݂Ƃ��đ������Ă������Ƃ�����������B�w���{���I�x�ł͐_���c�@�̎��т͓V�c�Ɠ����u�{�I�v�Ƃ��ċL����Ă���B

14�㒇���V�c�̍c�@�A15�㉞�_�V�c�̕�

14��E�����V�c�̍c�@�ŁA���_�V�c�̕�ł�����_�{�c�@�́A��X�̍c�@�̂Ȃ��ł����ɏd���Ă������݂��B

�V�c�̌n�������݂̂悤�ɐ��������ߑ�ȑO�ɂ́A�_���c�@����V�c�̈�l�Ƃ��Đ����鎖���݂������ł������B

�吳�ȑO�A�_���c�@���V�c��1�l�Ƃ���Ă���

�]�ˎ���������Đ_���c�@��15��V�c�Ƃ���Ă����B�吳15�N�ɐ��{����œV�c����O����Ĉȍ~�A�_���c�@�������ɏ���Ƃ��鎖�͂Ȃ��Ȃ����B(���ˌ����́w����{�j�x�ł͍c�@�Ƃ��ꂽ)

�Î��L�Ɠ��{���I�̐_���c�@�̈���

�Î��L�ł́y�����V�c�̎���z�̒��ɐ_���c�@�̘b

�w�Î��L�x�́A�_���c�@�̎��т����ׂāA�����V�c�̂Ƃ��̏o�����Ƃ��Ĉ������B����͉��Ƃ̓`���ɂ��ƂÂ��w�����x�̋L���𒉎��ɂȂ��������Ƃ��炭����̂ł���B�w�Î��L�x�͑O�ɂ������w��I�x�ƁA7���I�Ȃ����ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�w�����x�Ƃ����_�b�A�`���W���Ȃ����킹�Ă܂Ƃ߂�ꂽ�B

���{���I�ł́y�S30���̒��̊���z���_���c�@�̎���

����ɑ��āw���{���I�x�́A�S30���̒��̊�����A�_���c�@�̎���̗��j�̋L�q�ɂ��Ă��B���̊��Ő_���c�@�͗��̓V�c(�剤)�ɂȂ�������������̂ł���B

���{���I�͐_���c�@���y����̂悤�z�Ɉ����Ă���

����ł����̓V�c�̑㐔�ɉ������Ȃ��ޏ��ɂ܂��w���{���I�x�̋L�q�́u�_���c�@�ې��v�̏o�����Ƃ��ꂽ�B�w���{���I�x�̕Ҏ҂́A�S�ςƂ̍����̊J�n�ƒ�����鰒��ւ̌��g���A�_���c�@�̎���̏o�����Ƃ�����Ȃ������B���̂��߁A�ޏ������݂̏���ł��邩�̂悤�Ȍ`�̋L�q���Ƃ����B

�w���{���I�x����̓���

�w���{���I�x����̋L���͂S�̗v�f���琬���Ă���B

- �_���c�@�̐_�߂�ƒ����V�c�̕���

- �O�؉���

- ��Ƃ��ĉ��_�V�c���㉇�����ʂ�����

- ����Ƃ��Ă̎���

���̒��̇@����B�̂��̂́A�ЂƑ����̘b�ɂȂ��Ă���B �@����B�́w�Î��L�x�ɂ��L����Ă��邪�A�C�́w���{���I�x�Ǝ��̂��̂ł���B

�_���c�@�Ɖz�O�̊ւ��

�������ʌ�A�z����蔒�������コ���

�_���c�@�́A�p�̓V�c�̌̋��ł���z�O�Ɛ[���ւ����������Ƃ��ĕ`����Ă���B

�w���{���I�x�ɂ́A�����V�c�����ʂ��Ă܂��Ȃ��z��(�z�O�𒆐S�Ƃ����n��)�����������サ���Ƃ����L��������B

�����͐l�Ԃ̍����^�ԉ��N�̗ǂ����Ƃ���邪�A���̔����͉z�O�Ɛ[���ւ��_���c�@�̗��@��\����������ƍl�����Ă����炵���B

�c�@�̕�̎��Ƃ��z�O�ɍ݂����Ƃ�

�����V�c�͐_���c�@���@�Ɍ}���Ă܂��Ȃ�������N�ɁA�z�O�̊p��(�։�s)�ɍs�K���āA�������y�ы{(����_�{)�����Ă��Ɓw���{���I�x�ɂ���B

�����{�́A�_���c�@�̎��Ƃ̋߂��ɐ݂���ꂽ���̂Ƃ��ꂽ�炵���B

�_���c�@�͓��q�����̎q���̒O�g�ɐ��͂����Ƃ̏o�ŁA��͒A�n���ɋ������V�����̗�����Ђ��B

���{�C���݂̍L���͈͂ɐ��͂��������̒��ɁA�z�O��{���Ƃ����Ƃ��������Ƃ����̂��B

�v�E�����V�c���_�̓{��ɂӂ����

- 14��E�����V�c�ɂ���

- ���{�����̎q�Ő_���c�@�̕v�B�\�l��V�c�B�F�P�����̂��ߐ_���c�@�ƒ}���̊����{�Ɏ�����A�_�������ČF�P���U�߁A�s��B���N�̋}�ȕ���͐_��������Ȃ��������Ƃɂ��_���Ƃ�������B

��B�̍����N�}�\�������ɔw���A�v�w�ŋ�B��

�����͋I�ɂɂ����Ƃ��ɓ��B�ɏZ�ލ����E�F�P(�N�}�\)�̔�����m�����B�F�P�͒����̕��E���}�g�^�P������x�͓����������肾�����B

���������́A��B�̊����{(�����Ђ݂̂�F�����s�ɂ������Ƃ����A�Î��L�ł��d�u��{)�ɕ����B

���̂Ƃ��y�ы{�ɂ����_���c�@�́A�ٓc��(�ዷ�̂ǂ���)���o�āA�L�Y��(���֎s)�œV�c�ƍ��������悤���B

�_�̂����������邪�A������������������

�Ƃ��낪�����V�c���Q�b���W�߂ČF�P���_�c���Ă��鎞�ɁA�_���_���c�@�ɜ߂��Ă��������������Ƃ����B

���̂��ߓV�c���Ղ�e���Đ_���J��A��b�߂������h�H�Ƃ����d�b���c�@�̌䌾�t���f�����Ƃ���A�_�����̂悤�Ȑ_�����q�ׂ��B

�u�F�P�͋��y�n�Ȃ̂ŁA�C�̐��̋��₠�ӂ��V���̍����Ȃ���(�F�P�͕n�����̂ŁA�T���ȐV���N�U����)�v

�V�c�����̐_�����^�����Ƃ���A�_�́u���Ȃ��̂悤�Ȏ҂ɁA�V�������߂�����킯�ɂ����܂���v�ƍ����ċ����čs�����B

���̂��ƒ����V�c�́A���̂܂ܖS���Ȃ����Ƃ����B

�_����u�����̍c�q��V�c�Ɂv�Ƃ̂�����

���̂��Ɛ_���c�@���g�𐴂߂ĉ��߂Đ_���J�������ɁA���̐_�����������B

�u���̍��́A�c�@�l�̂����ɂ�����c�q�l���������ׂ����ł��v

�_���c�@�͂��̐_���ɏ]���ĐV�����]���A�A�����čc�q�̂��ɁA�c�q��V�c(�剤)�ɗ��Ă��B���̍c�q���z���^���P(�_�c��)���Ɖ��_�V�c�ł���B

�O�ؐ���(�V������)

�c�@������R���𗦂��ĐV����ڎw��

�V�Ƃ̖��Ły�Z�g�O�_�z���c�@����삷�邱�Ƃ�

�c�@�́A�_�X���J��_�����������_�̖���q�˂�B����ƍ����̗L�͂Ȑ_���A���X�ɖ����o���B�����āA�V�Ƒ�_�̖��Œꓛ�V�j�A�����V�j�A�\���V�j�̎O���̐_(�Z�g�O�_)���A�c�@�̉����̍q�C�̎��ɂ����邱�ƂɂȂ����B���̐_�X�́A�Z�g���(���s)�Ր_�ł���B

�c�@���N�}�\���B�̑��������A�嗤��ڎw��

�c�@�͊��ʂƂ������R��h�����ČF�P���]���A���łɎ���̎�ŋ�B�e�n�̑������B���������a�ɂȂ����̂ŁA�_���c�@�͒��N������ڎw���B

�ނ�肢�ŏ������m�F���Ă����c�@

�w���{���I�x�ɁA�_���c�@�����ނ�ŎO�؉����̐��ۂ�肤�b������B

�c�@�́u�����V���ɏ�������Ȃ�A��̋���ނ�j�����ݍ��߁v�Ɗ�������A�����̏�����肢�A�����A����ނ�グ���Ƃ����B

������͌Ñ�ɏ��Y(���̓���)�̒n�ōs��ꂽ�A���̒n�̏������C�_���J���Ēނ���s���L�����肤�s���܂������̂Ƃ����B

��Ɏ��R�̏������m�F���A���悢��_���c�@�̑D�c�͑嗤�E���N������ڎw���o������B

��킸���ĎO�ɏ���

�_�̗͂���ĐV���N�U�����_���D�c

�_���c�@�́A�_�̌��t�ɏ]���ĕ����h�H�Ƌ��ɑΔn��i���A�V�����������B

�_���������s�̏�����D�͕��̐_�̗͂ɂ���ď��������ɐi�݁A�C�̒��̋��͑D�������Ői�݁A�C�̐_�̗�(�g)�ɂ���ė��n�̉��܂őD�������i�߂�A�����āA���̏������肽�Ƃ����B

�V�������|����Ȃ��č~������(�Ƃ���Ă���)

�_�̗͂��肽�D�c���N���������g�ŐV���͍��̔��������Z���ƂȂ�A���̗͂������V�����͂����ɍ~�������B

�����m��������퉤�A�S�ω����~�����A�_���c�@�͐키���Ȃ��O�������鎖�ƂȂ����B

(�����������I�ɂ́A�ǒn��ɏ������������ŁA�O�ؑS�Ă̕����ɂ��Ă͉��M�ƍl������)

��K�͂ȍ��̊���ɘb���ȑf������V������

���N�����i�o�Ƃ�����K�͂ȌR���s���ɂ��ẮA�c�@�̐V�������̐��b�͂��܂�ɂ��̓��e�������B����́A���̐��b�������ł͂Ȃ��A�ʂ̘b�������Ă�������ł͂Ȃ����A�Ƃ�������������B

�L�J�y����̑�{�ɂ���

�L�J�y���蕶�ɂ�4���I���ɘ`�������N�����ɌR���N�U���A�S�ς�V����b���Ƃ��ď]���A�����Ƃ���������������ƂȂǂ�����푤�̎��_�ŏ�����Ă���B�_���c�@���s�����O�ؐ������A�����ɋL�ڂ���Ă���N�U���Ƃ����������B

�_���c�@�A���X�؏�����

�_���c�@���j���������h�H����]���ĐV���ɏo�������l�q��`���Ă���

�����h�H�������Ă���Ԃ�V����̉��_�V�c��

(�����Ɏq���h�����܂܂ł͂Ȃ��A�o�Y��ɏo�������Ƃ��ĕ`����Ă���)

�����Ɏq���h�����܂ܐ���Ă���

�w�Î��L�x�ɂ��A���͎O�ؐ����̎��A�_���c�@�͗Ռ��̐g�������B

�����ŁA����(��)��������(��������)�Ƃ��������ގ����āA�V�����]����܂ŁA�o�Y��x�点�Ă����B�����ċ�B�ɋA�蒅���A�����ɗ��h�ȍc�q�E�z���^���P(�_�c�ʁF15�㉞�_�V�c)���o�Y���Ă���B

�����̎q���|���Ƃ��Đ���Ă����H

�c�q�E�z���^���P�́A�r�ɋ|���������߂̕���E��(�Ƃ�)�̂悤�ȕs�v�c�ȓ������Ă������Ƃ���ʖ����u�I�I�g�����P�v�Ƃ����A�c�@�̑ٓ��ɂ邤�����畐�������ČR���w�������Ƃ���A�u�ْ��V�c�v�Ə̂��ꂽ�B

�c�@���q�ꏊ���u�F���v�Ƃ����n����

�c�@���c�q���o�Y�����n�ɁA�F��(���݁F�������F����)�̒n�����ł����Ƃ����B�Ȃ��A�הn�䍑�ւ̓��̂�̈�Ƃ��āw鰎u-�`�l�`�x�Ɂu�s�퍑�v���łĂ��邪�A���̔��n�̈�ɂ��̉F�������܂܂�Ă���B(�W���͕s��)

�_��E����Ƃ��āA������F�ƌĂ��悤��

�̂��ɔ����_�Ƃ���鉞�_�V�c���Y�݁A�V�c�Ƃ��Ĉ�Ă�p����_��E����Ƃ��Ċ��q����ɂ͕����ƏK�����A������F�ƌĂꂽ�B

��q�_�Ƃ��Ĉ��Y�E�q��Ă̐_�l�Ƃ��ĐM����Ă���B

�����������s�Ɂy�����z���c���Ă����H

�܂��c�@������(��)�ɒ݂邵�����A�ɓl��(���Ƃ̂ނ�F�����������s)�Ɏc����Ă���Ƃ�����B

�w�Î��L�x�ɏo�Ă��邱�̐́w�ߓ��{�I(13���I����)�x�Ƃ����w���{���I�x�̒��ߏ��Ɉ����ꂽ�w�}�O�����y�L�x�Ɂu�����v�̖��ŏo�Ă���B

�Â������_�M�̏�ł��������̐��A�_���`���Ɗ֘A�Â���`�ŁA�w���y�L�x�Ƃ����ޗǎ���̒n���ɋL���ꂽ�̂��B

���̂悤�Ȑ_�b���c���Ă���Ƃ������Ƃ́A�Ñ�̋�B�k���ɂ́A�ޏ��Ƃ��Ă̔\�͂������������̏��������݂������ƂɂȂ�B

�ې��ƂȂ�A���_���ʂ܂Ő���������

�V����������A�҂����c�@�́A�X�ɒ����V�c�v��ɋN���������肵�A���_�V�c���ʂɏA���܂ŁA���琭��������s�����ƂɂȂ�B

���q�ٕ̈�Z2�l�Ƃ̐킢�ɏ�������

�V�������̗��N(�_�����N)�A�_���c�@�͒����V�c�̒��j�ł��鎟�j�E����c�q�ƎO�j�E�E�F�c�q�Ƃ̑Η����\�ʉ��B����2�l�̍c�q�͍c�@�̎q�E�z���^���P(�_�c�ʁF���_�V�c)�ٕ̈�Z�ł���B

�����čc�@�́A2�l�̍c�q�Ƃ̎���t�߂ł̐킢�ŏ����A���̂܂ܓs�ɊM�������B

�q�q�Ƃ��A���g�͐ې��ƂȂ萭��������

���̏����ɂ��_���c�@�͍c���@�ې��ƂȂ�A�q�̃z���^���P�q�Ƃ��A�֗]����{�ɑJ�s����B

�_�c�ʑ������ʂ���܂ł͍c�@�����������������߁A���̌��т������Đ���(���傤��)�Ə̂�����B

�V����

�c�@�͐ې��A�C�̌�A���т��ѐV���Ɋ��E�ڐG���Ă���B�V�����S�ς���̍v���Ɏ��t���Ă����Ƃ̗��R����V���̍Đ������s�����Ƃ����B

��x�ڂ̍Đ������ې�49�N�B�V�������v���Ă��Ȃ�����Ƃ������R�����x�ڂ̍Đ�����ې�62�N�ɍs���Ă���B

100�Ƃ��������ŕ��䂷��

�c�@�͐ې�69�N�ڂ�4���ɕ��䂷��B���N��100�ł������Ƃ����B(�w�Î��L�x�w���{���I�x�Ƃ�)

�����10���A�Ï鏂��r��˂ɑ���ꂽ�B

�ږ�Ă̗l�ȕs�v�c�ȗ͂������Ă���

�c�@�́A�_�̐����s�v�c�ȗ͂���������ɁA�D�P�A�o�Y�A�R���A�����ƑS�Ă����Ȃ����_���c�@�́A�_�b�̒��ł��w�܂�̏��邾�����B

�w���{���I�x�ł͂��̌��т��̂��āA�_���c�@�ׂ̈ɓƗ��������ڂ𗧂Ăđ��̓V�c�Ɠ��l�Ɉ����Ă���̂ł���B

�ޏ��������Ă����Ƃ����s�v�c�ȗ͂́A�w鰎u�`�l�`�x�ɋL�����g�הn�䍑�̏��� �ږ���h��f�i�Ƃ�����B(���A�ʐl�Ǝv����)

>> �ږ�Ă͒N�������̂��H

�Ȃ��_���c�@�͓V�c�ɐ������Ȃ��̂�

�w��I�x����(�c��)�̌n�}�ɐ_�{�̖��͖���

6���I�㔼�̋Ԗ��V�c�̂�����Ɂw��I�x�ƌĂ�鉤��(�c��)�̊ȒP�Ȍn�}������ꂽ�B

����������͑剤(�V�c)�̖��O��A�˂������̂��̂ŁA�����ɐ_���c�@�ɂ�����l���͂��Ȃ������悤���B

���������̌n�}�ɖ��O���L����Ă��Ȃ������ȏ�A�V�c�Ƃ��Đ�����ׂ��ł͂Ȃ����낤�B

�_���c�@�͂����܂œ`����̐l��

�_���c�@�́A�����܂ł��`����̐l���ł������B���̓`���́A���܂��܂ȓ`�����Ƃ荞���7���I�Ɋ����������̂��B

�_���c�@�́A�w�Î��L�x�Ȃǂł́g���_���l�h�̎���̐l���Ƃ����B

������ޏ��͓`����̑��݂ŁA�ޗǎ���̏���Ƃ͈قȂ�l�ԂƂ݂�ꂽ�̂��B

�l�̎Гa�����ԏZ�g���

�Z�g��Ђ́A�V�������ł̏Z�g�_�Ђ̉���Ɋ��ӂ����_���c�@�ɂ���đn�݂��ꂽ�Ɠ`�����A�Z�g�O�_(�\�R�c�c�m�I�A�i�J�c�c�m�I�A�E���c�c�m�I)

�ɉ����Đ_���c�@���Ր_�ɉ������Ă���B

�_�Ђ͂��ꂼ��̍Ր_���J�����l�̖{�{���������Ԓ������l���ŁA�ےÍ���{�Ƃ��đ����̐M���W�߂Ă���B

���{����(��~��)1878�N(����11�N)

��������̉�������(10�~�E5�~�E1�~)�ɂ��̏ё����p�����A���ꂪ���{�ɂ�����ŏ��̏����ё������ƂȂ���

�����h�H�`�c�@��⍲�����ɑ�

�_���c�@�̓`��������Ŗ����ł��Ȃ��̂������h�H�ł���B�c�@���l�ɐl�m�����_������ȗ͂����Ă���A���̑��݂͈�l�̐l�ԂƂ��Ă͎��݂����Ƃ͍l�����Ȃ��B���A���ꂾ���_���c�@���Ñ�̓V�c�ƂɂƂ��ē��ʂȑ��݂������Ƃ킩��B�����h�H�Ƃ������݂͍c�@�̂��̒���I�ȗ͂̕ۊǍޗ��ł�����A�c�@�Əh�H�̓Z�b�g�Ō���K�v������B

�c�@�̂悤�Ȑ_�߂�Ȏ��т�����

8��F���V�c�̑��A360���钷��

�����h�H��8��F���V�c�̑��ŁA360���钷���ł������B

12��i�s(���}�g�^�P���̕�)����13�㐬���A14�㒇���A15�㉞�_�A16��m���܂ŁA12�ォ��16��̗��V�c�Ɏd�����Ƃ����B

�_���c�@���s�������J�ɉ�����Đ_�̂�������菕��������ȂǁA��ɐ_���c�@��T��ŏ������B

�c�@�̃��C�o�������̎q��(�c�q)������

�_���c�@�炪�A������ƁA�v�E�����V�c�ƍ@(����)�E�I�I�i�J�c�q��(�咆�P)�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ����c�q�ƔE�F�c�q�̂Q�l�̍c�q���c�ʂ�_�����������N�������B

�����ŕ����h�H�̓^�P�t���N�}�ƂƂ��ɓ����R�𗦂����B�����h�H�͍��������炵�Ĕ����R����������Ƃ����B

����_�ւ̋F��ōӂ�������

���̂ق��A�����h�H�͐V���ȓc���J������Ƃ��Ɏז��ɂȂ�������_�ւ̋F��ōӂ�����Ƃ������`���������c��B�����̕��l�ł͂Ȃ��A�_��I�ȑ��ʂ��������l���Ƃ��ĕ`����Ă���B

�_���c�@�A���_�ƂƂ����J���镐���h�H

�����h�H�͐_���c�@�≞�_�V�c�ƂƂ����J���邱�Ƃ������A���l�I�Ȓ�����ۂ��A���U�������т����Ƃ����`�����璷����s�V�̐_�l�Ƃ��ĐM�����B

�����h�H�͂P�l�̐l�Ԃł͂Ȃ������H

�u�����h�H�v�Ƃ�����E�����݂�����

5��̓V�c�Ɏd���������h�H�̍ݐE���Ԃ́A�ʎZ�����240�N���Ă��邱�Ƃ���u�����h�H�v�Ƃ����͓̂V�c�̑��߂̊��E���������̂ł͂Ȃ����Ƃ���������B

28�����̑c�A�����̗��j���h�H�ɏW����

�܂������h�H�́A���鎁��h�䎁�A���Q���Ȃ�28�����̑c�Ƃ���邱�Ƃ���A�����̎������ꑰ���̑c��̎��т��h�H�Ƃ����ЂƂ�̐l���ɂ܂Ƃ߂Ă��������߁A���S�N�ɂ킽���Ċ���𑱂��钴�l�I�Ȓ��b�������ݏo���ꂽ�Ƃ����������B