蝦夷地と呼ばれた北海道

アイヌによって独自の分化が形成されていた北海道は、本州以南に住む「和人」から「蝦夷地」と呼ばれていた。鎌倉時代、コシャマインの戦いを鎮圧した蠣崎氏による統治を受ける。19世紀に入ると、ロシアの南下政策による脅威から、江戸幕府の直轄地となり、それ以降、日本の一部「北海島」となった。

>> 北海道の歴史年表

目次

アイヌを圧迫した移住民

蝦夷地のアイヌは狩猟、漁労の生活を営み、独自の分化を形成していた。

ところが15世紀になると、本州以南に住む「和人」の移住が相次ぎ、不当な交易や収奪でアイヌを圧迫した。

1457年にはアイヌの首長コシャマインが蜂起するが、蠣崎信広(かきざきのぶひろ:武田信広とも)によって鎮圧された。

以後、蠣崎氏(後の松前氏)による蝦夷地の支配が侵攻した。

松前藩による統治

1604年、松前藩は徳川家康からアイヌとの交易独占を保障されて藩政を敷いた。

松前藩は、家臣に知行として、特定地域におけるアイヌとの交易権を与えた。

この交易対象地域の事を商場、または場所と呼んでいる。

和人による圧政

1669年、シャクシャインの戦いが発生した。

アイヌの首長シャクシャインが指揮をとり、各地のアイヌと共に一斉蜂起。

しかし、シャクシャインが和睦の宴席で謀殺されてしまい、アイヌは敗北してしまった。

以後、アイヌは、松前藩への全面的な服従を余儀なくされた。

松前藩は、商場での交易や漁業生産を和人商人に請け負わせ、運上金を上納させるようになる(場所請負金)。

アイヌは自立した交易相手から、漁場における労働者として酷使される状態へと転落していった。

1789年には国後島と目梨地方のアイヌが蜂起し「クナシリ・メナシの戦い」が勃発するが、松前藩に鎮圧されてしまい、以後、アイヌの組織的な蜂起はなくなった。

ロシアの南下政策

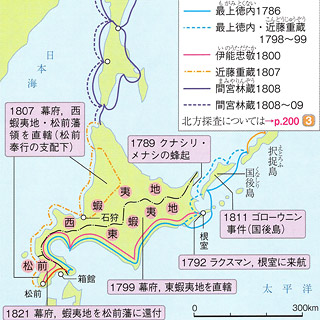

江戸時代、北海道は幕府によって未開の地だったが、18世紀末にはロシアの南下政策により、ロシア船の来訪が相次いだ。

ロシアによる脅威からの北方警備の為、幕府は1807年に全蝦夷地を直轄地とした。

1821年、松前藩に支配権を返還するが、1854年、日露和親条約が結ばれると、翌年幕府は再び蝦夷地を直轄化。

松前藩と東北諸藩に分類・警備させる事になった。

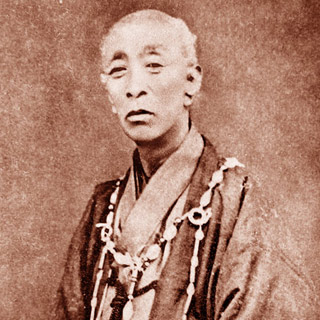

松浦武四郎〜北海道の名づけ親

アイヌ伝説を描いた蕗下コロボックル

伊勢国出身の松浦武四郎。1845年の蝦夷地探査を皮切りに6度も蝦夷地を探査し、多くの地図や日誌を残した。1855年には蝦夷地御用掛に就任し、場所請負制に苦しむアイヌの人々の実情を明らかにした。59年に辞任後も、『蝦夷紀行』や『東西蝦夷山川取調紀行』などの著作により蝦夷地を紹介をした。1869年明治新政府から開拓判官に任じられ、「北海道」の名づけ親となった。 蕗下(ふきした)コロボックルの図」はアイヌ伝説をもとに武四郎が描いたもので、「北海道人」の号が書かれている。(『山川 詳説日本史図録』より引用)

北海道の開拓と移住

屯田兵制度

1874年、屯田兵制度が制定され、翌年琴似村(現、札幌市)に最初の屯田兵村が設置され、198戸965人の屯田兵が入植した。当初は、札幌・室蘭・根室など防衛的色彩の強い地域が主であったが、1890年応募資格を士族から平民に広げると、士族授産から内陸を中心とする開拓興農を目的とした屯田兵村となり開発も広まった。1904年屯田兵制度が廃止されるまでの25年間に入植した屯田兵村数は37カ所、戸数7337戸家族を含めた総人員は3万9901人におよんだ。

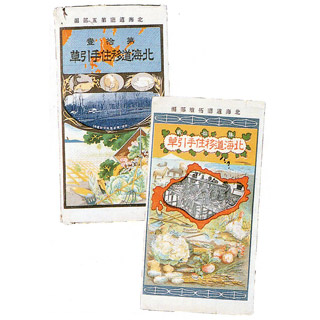

『北海道移住手引草』

北海道庁は、北海道移住の奨励を目的に、移住者向け手引書を多く刊行した。『北海道移住手引草(てびきぐさ)』(1900〜23年刊)もその一つで、広げると表面に北海道全図と渡航案内図、裏面に北海道の概況や移住の心得などが記されている。

日本政府の施政下に

北海道旧土人保護法

1899年に制定された「北海道旧土人保護法」は、「旧土人」とよばれたアイヌの保護を目的としたが、実際はアイヌに対する同化政策の法律。13条からなり、アメリカの先住民の同化を目的としたドーズ法(1887年)の強い影響をうけている。法律には、農地の下付、救疾や教育への援助が明記されている。しかし、実際には狩猟・漁労を禁じられて農耕を強制され、日本式教育の徹底が図られた。

アイヌ文化振興法

「アイヌ文化振興法」は1997年制定のアイヌ民族の自立と人権保護、アイヌ文化の振興などを目的とした法律。アイヌ新法ともいう。これにより、北海道旧土人保護法は廃止された。(『山川 詳説日本史図録』より引用)

- アイヌ文化振興法

- アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律

第一条 この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせてわが国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。(『官報』)

北海道の歴史年表

| 西暦 | 出来事 |

|---|---|

| 紀元前3〜7世紀 | 縄文時代 北海道には弥生文化が伝わらず、狩猟・漁労中心の分化が根付いていた。 |

| 7〜13世紀 | 擦文時代(さつもんじだい) 刷毛目(はけめ)の文様の付いた擦文式土器が使用された。 |

| 13世紀 | アイヌ文化が形成される。 |

| 15世紀 | 和人が北海道に移住し始める。 これにより、アイヌと和人の抗争が始まる。 |

| 1457年 | コシャマインの戦い |

| 1593年 | 蠣崎氏が秀吉より北海道の支配権を認められる。 |

| 1604年 | 松前氏(蠣崎氏が改姓)が家康よりアイヌとの交易独占権を認められる。 松前藩が成立 |

| 1669年 | シャクシャインの戦い 松前藩の支配が北海道全土に及ぶ。 |

| 18世紀前半 | 和人商人によるアイヌの搾取が始まる。 |

| 1789年 | クナシリ・メナシの戦い |

| 1799年 | 幕府が東蝦夷地を直轄化。 |

| 1807年 | 幕府が西蝦夷地を直轄化。 |

| 1821年 | 幕府が松前氏に蝦夷地復領。 |