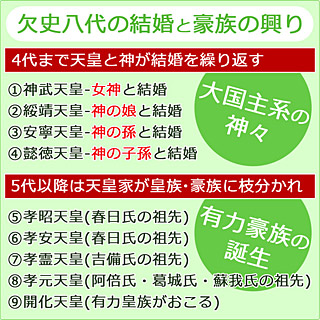

欠史八代 歴史が欠けた8代の天皇

欠史八代(けっしはちだい)とは、『古事記』・『日本書紀』(記紀)において系譜(帝紀)は存在するがその事績(旧辞)が記されない第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までの8人の天皇の事、もしくはその時代の事。

現代の歴史学ではこれらの天皇達は実在せず後世になって創作された存在と考える見解が有力であるが、実在説も根強い。

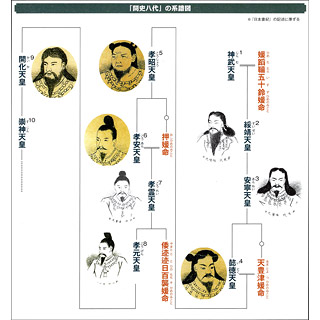

欠史八代の略系図(クリック推奨)、系図はたびたび書き換えらえたとみられる(『別冊宝島2429号『古事記』と『日本書紀』神話の謎』より引用) >> 后を含めた略系図

第2代 綏靖天皇(すいぜい)

兄を倒して即位した

手研耳命(たぎしみみのみこと)・神八井耳命(かむやいみみのみこと)という二人の兄がいた。

父・神武天皇の崩御後、兄が2人の弟を害しようとしたので、これを察知した綏靖は手研耳命を射殺した。

恐怖のあまり、矢を放てなかった神八井耳命は深く恥じ、綏靖に父の位を譲り、自分は天神地祇を祀る仕事に退いた。

即位した綏靖は、都を葛城高丘宮に移した。

神武・綏靖ともに、古代伝承にみられる「末子相続」の考えが現れている事に注目する向きも多い。

- 和諡

- 神渟名川耳尊(かむぬなかわみみのすめらみこと)

- 在位

- 綏靖天皇元年1月8日〜綏靖天皇33年5月10日

- 生没

- 神武天皇29年〜綏靖天皇33年5月10日 84歳(古事記では45歳)

第3代 安寧天皇(あんねい)

記紀によって母が分かれる

事蹟は記紀などの日本最古級の文献史料には全く記されておらず、非常に謎の多い天皇である。

古事記と日本書紀で、記される母が違う。

都を置いたとされる片塩浮孔宮(かたしおのうきあなのみや)は河内(大阪)や大和(奈良)との説がある。

- 和諡

- 磯城津彦玉手看尊(しきつひこたまてみのすめらみこと)

- 在位

- 綏靖天皇33年7月15日〜安寧天皇38年12月6日

- 生没

- 綏靖天皇5年〜安寧天皇38年12月6日 57歳(古事記では49歳)

第4代 懿徳天皇(いとく)

都は後の応神と同じ場所

こちらも事蹟は記紀・歴史史料には残されていない。

宮殿は現在の奈良県橿原市大軽町付近と目される、軽曲峡宮(かるのまがりおのみや)であった。

和諡の大日本彦耜友尊の「耜」とは、農具のスキの意味があり、何か農耕の関わる政策を執った人物を象徴しているかも知れない。

- 和諡

- 大日本彦耜友尊(おおやまとひこすきとものすめらみこと)

- 在位

- 懿徳天皇元年2月4日〜懿徳天皇34年9月8日

- 生没

- 綏靖天皇29年〜懿徳天皇34年9月8日 77歳(古事記では45歳)

第5代 孝昭天皇(こうしょう)

都は腋上池心宮

事蹟は記紀・歴史史料には残されていない。

日本書紀では現在の奈良県御所市北東部にあたる腋上池心宮(わきがみのいけこころのみや)に都したとあるが、古事記では葛城の腋上宮にましましたとされている。

- 和諡

- 観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしねのすめらみこと)

- 在位

- 孝昭天皇元年1月9日〜孝昭天皇83年8月5日

- 生没

- 懿徳天皇5年〜孝昭天皇83年8月5日 113歳(古事記では93歳)

第6代 孝安天皇(こうあん)

歴代最長の在位102年

事蹟は記紀・歴史史料には残されていない。

137歳という、非常に長命であったと云われる。

都は現在の奈良県御所市室の室秋津島宮(むろのあきづしまのみや)とされ、秋津島とは大和国・日本国の異称でもあり、日本足彦という象徴的な名前に通じるものとなっている。

- 和諡

- 日本足彦国押人尊(やまとたらしひこくにおしひとのすめらみこと)

- 在位

- 孝安天皇元年1月7日〜孝安天皇102年1月9日

- 生没

- 孝昭天皇49年〜孝安天皇102年1月9日 137歳(古事記では123歳)

第7代 孝霊天皇(こうれい)

娘が卑弥呼?息子は桃太郎?

『日本書紀』には事績に関する記載はないが、『古事記』には大吉備津日子命と若建吉備津日子命による吉備平定の記載がある。

皇子の1人の吉備津彦命は、同じく崇神の代で四道将軍の一角として山陽道を制圧。

おとぎ話「桃太郎」のモデルになったという説がある。

また、妃の倭国香媛が産んだ倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)は、第10代崇神天皇の時代に巫女として活躍するが、彼女を邪馬台国の卑弥呼に比定する説がある。

奈良県磯城郡田原本町黒田周辺の黒田廬戸宮に遷都した。

- 和諡

- 大日本根子彦太瓊尊(おおやまとねこひこふとにのすめらみこと)

- 在位

- 孝霊天皇元年1月12日〜孝霊天皇76年2月8日

- 生没

- 孝安天皇51年〜孝霊天皇76年2月8日 128歳(古事記では106歳)

第8代 孝元天皇(こうげん)

子は武内宿禰の祖父

事蹟は記紀・歴史史料には残されていない。

都は現在の奈良県橿原市大軽町見瀬町周辺の軽境原宮であったと伝わる。

子である彦太忍信命は、後に大臣として活躍した武内宿禰の祖父にあたる

- 和諡

- 大日本根子彦国牽尊(おおやまとねこひこくにくるのすめらみこと)

- 在位

- 孝元天皇元年1月14日〜孝元天皇57年9月2日

- 生没

- 孝霊天皇18年〜孝元天皇57年9月2日 116歳(古事記では57歳)

第9代 開化天皇(かいか)

父の妃を妻とした

欠史八代の最期の天皇。

開化の事蹟も記紀・歴史史料には残されていない。

都は現在の奈良県奈良市本子守町周辺の春日率川宮であったと伝承される。

- 和諡

- 稚日本根子彦大日日尊(わかやまとねこひこおおびびのすめらみこと)

- 在位

- 孝元天皇57年11月12日〜開化天皇60年4月9日

- 生没

- 孝元天皇7年〜開化天皇60年4月9日 115歳(古事記では63歳)

欠史八代を実在したとする諸説

記紀歴史書説(古事記・日本書紀を信頼する説)

記紀を“神話”や“大和朝廷の正史”として考えるのではなく、キチンとした歴史を記述したものだと信頼して考える説。

皇極天皇4年(645年)の乙巳の変とともに記紀以前の国記などの代表的な歴史書が火事で無くなったために記録が曖昧になってしまったという事。

系図だけは稗田阿礼が記憶していた為に記述したが、その他の業績の部分に関しては火事で焼失した歴史書と共に消え失せたと考える。

要するに、記紀は嘘を付いておらず、欠史八代の関する歴史は、不幸にも消失してしまったという視かただ。

葛城王朝説

葛城王朝説とは、「欠史八代」が第26代 継体天皇に滅ぼされた王朝の大王だったとする説。

神武から欠史八代までの初期の天皇は、10代の崇神天皇の一族とは別の王朝で、その王朝の所在地は葛城(奈良盆地南西部一帯)の地であったしている。

葛城王朝説は九州を含む西日本一帯を支配したが、九州の豪族である崇神天皇に併合されたと考える。

葛城氏は朝鮮半島の記録に残っている

葛城氏は朝鮮半島の記録にもその名が残る、古くから実在が確認できる強力な豪族である。

葛城氏は河内の豪族と婚姻により結びつき、河内王朝の権力に貢献したともいわれるが、欠史八代が葛城王城の大王だったとする明確な証拠は、今のところ発見されていない。

古代ヤマト王権を同一王朝だったと考える学者は少ない

全く異なる血統の王朝があったとする「三王朝交代説(崇神王朝、仁徳王朝、継体王朝)」には否定的な研究者であっても、完全に同一の系統が続いている事には疑問視する声も多い。

そもそも古代においては、大王の位を独占して受け継ぐような強力な王朝はなく、複数の王朝が存在したともいわれる。

いわゆるヤマト王朝が権力を集中させていったのは、継体・欽明以降の時代からだとされる。

この葛城王朝説は邪馬台国論争とも関連させて考えることができる。

この説を発展させて邪馬台国は畿内にあったとして葛城王朝を邪馬台国に、崇神天皇の王朝を狗奴国にそれぞれ比定する説や、邪馬台国は九州にあったとして崇神天皇の王朝が邪馬台国またはそれに関連する国、あるいは邪馬台国を滅した後の狗奴国と考え、それが畿内に東遷したとする説もある。

出典・参考資料(文献)

- 『別冊宝島2128 完全保存版 天皇125代』宝島社

- 『歴史道Vol.27 「古事記」「日本書紀」と古代天皇の秘史』朝日新聞出版 監修:武光誠