室町時代の文化

日本史と言えば、多くの文化が生まれた平安時代や江戸時代に目がいきがちであるが、室町時代には多くの日本独自の芸術が花開いた。

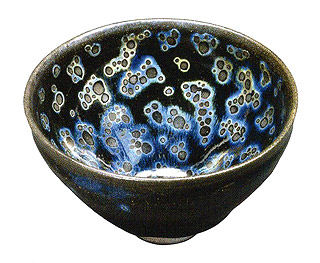

室町時代には「茶の湯」「生け花」「能・狂言」などの伝統文化が誕生した。

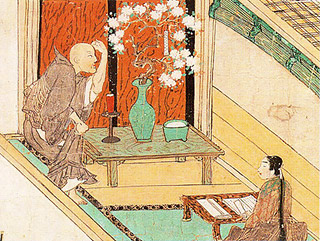

花道(『慕帰絵詞』)

仏前に花を供える供花から、座敷飾としての立花が発達、侘茶の流行とともに、投げ入れの技法を用いる生花が主流となった。立花の名手として同朋衆の立阿弥や、京都六角堂頂法寺の塔頭である池坊の僧侶専慶専応が知られる。(『山川 詳説日本史図録』より引用)

村田珠光(1423〜1502)

大徳寺の一休宗純に禅を学び、茶と禅の一体化を主張した。8代将軍・足利義政の茶道師範(異説あり)として、能阿弥の華麗な殿中茶の湯を批判。侘茶の精神を強調して、草庵茶の湯をおこした。

武家と公家、庶民の文化が融合

室町時代の文化は、時期によって南北朝文化、北山文化、東山文化の3つに分けられる。

御伽草子

御伽草子(おとぎぞうし)は庶民的な短編物語で、酒呑童子のような武家物のほか、『一寸法師』『物くさ太郎』など、庶民物は出世譚や教訓譚となっている。(『山川 詳説日本史図録』より引用)

【風流踊り】〜盆踊りの起源

祭礼の際に小歌などにあわせ、華美な服装で踊りながら大路を練り歩く風流踊り((ふりゅうおどり:のちの歌舞伎踊りにも影響)が、15世紀前半、鉦・太鼓にあわせ念仏を唱えて踊る念仏踊りと融合し、現在の盆踊りになったとされる。盆踊りには櫓を中心とする輪踊りと徳島の阿波踊りのような行列踊りの形態がある。(『山川 詳説日本史図録』より引用)

南北朝文化

南北朝時代は、激しい動乱の時代であった事から、その時期に生まれた文化も、次代の緊張感が如実に反映された物だった。

『太平記(たいへいき)』や『神皇正統記(じんのうしょうとうき)』をはじめ、多くの軍記物語と歴史書が作られた他、『二条河原落書(にじょうがわららくしょ)』(新政当時の社会を諷刺した文書)に書かれているように、多人数で和歌を連作する連歌が流行した。

また茶の異同を飲み分けて勝負を競う闘茶(とうちゃ)、猿楽(さるがく)、田楽(でんがく)から発展した能楽も流行した。

猿楽から能楽へ

散楽戸(さんがくこ)が廃止されたのち、猿楽座として寺社の保護をうけた。興福寺を本所とする大和猿楽四座(結崎・外山・円満井・坂戸の四座)は能楽の大和四座(観世・宝生・今春・金剛の四座)に発展し、現在の能楽四流派の基となっている。結崎座に属していた観阿弥は、曲舞をとり入れ、猿楽を変革したが、画期は1374年、京都今熊野での観阿弥・世阿弥父子による猿楽興行を足利義満が鑑賞したことであった。とくに世阿弥は義満の庇護をうけ、能楽を大成し、その奥義を『風姿花伝(花伝書)』にまとめている。

天龍寺庭園(京都府/国特別名勝/世界遺産)

天龍寺は、後醍醐天皇の菩提を弔うため、足利尊氏が開いた寺院。幕府は1341年、天龍寺船を元に送り、その利益で造営費用を捻出している。作庭は開山となった夢窓疎石で、嵐山を借景とした池泉回遊式庭園。

夢夢窓疎石(むそうそせき:1275〜1351)は後醍醐天皇・足利尊氏の帰依をうけた臨済僧。禅の精神に基づく作庭で有名。門下として初代僧録の春屋妙葩、五山文学の双璧とされる義堂周信・絶海中津らがいる。

北山文化

幕府政権を安定させた3代将軍足利義満の時代に開花した文化を北山文化という。

征夷大将軍でありながら太政大臣にまで昇り詰めた義満の時代に相応しく、北山文化は、武家と公家のそれぞれの文化が融合した特色を持つ。

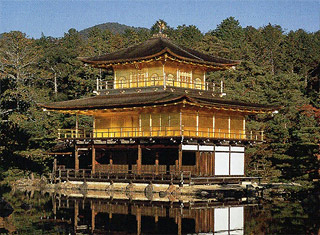

この特色をよく表しているのが、伝統的な寝殿造(しんでんづくり)と禅宗様(ぜんしゅうよう)を折衷した作りを持つ鹿苑寺金閣(ろくおんじきんかく)である。

また、義満の祖父尊氏が臨済宗(りんざいしゅう)の高僧・夢窓疎石(むそうそせき)に深く帰依した影響で、義満もまた臨済宗を厚く保護した。

その為、禅僧たちによって中国文化の影響を受けた文化が花開き、多くの水墨画が描かれた。

瓢鮎図(如拙筆)

瓢鮎図(ひょうねんず)は「瓢箪(ひょうたん)で鮎(国字でアユだが中国ではナマズを表す)を捺える」との禅問答を如拙(じょせつ)が視覚化し、五山僧31名が賛を寄せたもの。このように、禅の悟りを開く機縁を描いた水墨画を禅機画ともいう。縦111.5cm/横75.8cm/部分/妙心寺退蔵院蔵/京都府/国宝

鹿苑寺金閣

将軍職を子の義持に譲ったあとに、足利義満が住んだ北山殿の舎利殿として1398年に建立された。義満の死後、その法号鹿苑院(ろくおんいん)にちなんで鹿苑寺(ろくおんじ)となった。3層の殿閣建築で、第1層は寝殿造の「法水院」で釣殿が池に張り出している。第2層は観音像が安置された和様「潮音洞」。第3層は花頭窓や桟唐戸が特徴の禅宗様を呈した「究竟頂」。内装は天井・壁すべてに金箔が押されている。放火により焼失したが、再建。高13.6m/京都府/世界遺産

東山文化

室町時代の文化は、応仁の乱の後、禅の精神に基づく「幽玄・詫び(ゆうげん・わび)」の美意識を基調とした文化へと移行していく。

この文化は、8代将軍義政が作った東山山荘に象徴される事から、東山文化と呼ばれた。

近代和風住宅の原型となった書院造(しょいんづくり)、水を用いずに風景を表現する枯山水(かれさんすい)などが、その特徴をよく表している。

また、室町期には民衆の地位が向上した為、狂言、御伽草子(おとぎぞうし)など庶民に愛される技能・文化も流行した。

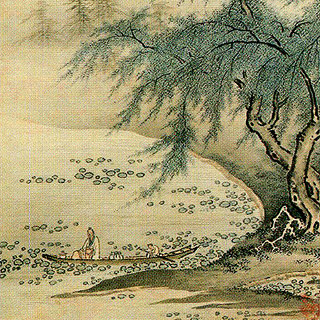

周茂叔愛蓮図(狩野正信筆)

狩野正信は幕府御用絵師で、狩野派の祖。この作品は、蓮華を愛した宋代の文人周茂叔の故事をもとに描いた作品で、朝焼け空の下、柳枝の垂れる池辺に咲く白い蓮華が清新である。縦84.5cm/横33.0cm/部分/九州国立博物館蔵/国宝

四季山水図巻(雪舟筆)

雪舟は相国寺の画僧で、周文の弟子。大内氏の庇護をうけ、1467年に入明し、水墨画をきわめた。長大な画面に、山水の四季の変化(この図は夏)と人々の生活を描いた1486年の作品。縦40.4cm/横15.7m/部分/毛利博物館蔵/山口県/国宝

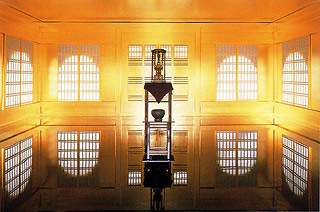

慈照寺銀閣

1銀閣は応仁の乱に疲れ切った8代将軍・足利義政が、自身の隠棲の場として、1489年、東山山荘(東山殿)に建てた観音殿の俗称。山荘は義政の死後、法名をとって慈照寺となった。2層の楼閣建築で、上層は桟唐戸や花頭窓など禅宗様の特徴を持つ「潮音閣」、下層は書院造風の「心空殿」で、腰高障子を使用している。山荘の持仏堂であった東求堂の東北隅の四畳半は「同仁斎」と称され、床・違い棚・付書院・明障子・襖など、のちの和風家屋に通じる書院造の代表例。庭園は同朋衆善阿弥の作庭。高10.9m/京都府/国宝/世界遺産

禅の思想を根底に侘茶を中心に発展

千利休が侘茶を大成させる

12世紀末に栄西(えいさい)がもたらした喫茶法を「茶の湯」として嗜む事を始めたのは、室町時代後期の出家者・村田珠光(むらたじゅこう)であった(侘茶の創始者)。

珠光の没年に生まれた武野紹鴎(たけのじょうおう)は、珠光の茶の湯精神を受け継ぎ、侘茶を発展させた。

紹鴎に師事した千利休(せんのりきゅう)が、後に侘茶を大成させる。

信長と茶の湯

室町時代末期、稀代の為政者・織田信長が茶の湯に触れた時、茶の湯は有効な政治手段となった。

それが名物を献上させる代わりに莫大な金銀・米を与える「名物狩り」である。

結果的にこの名物狩りは茶の湯の価値を高める事となった。

秀吉と茶の湯

羽柴秀吉も信長に許可を得て天正4年(1576年)頃から茶会を開く。

天下人・秀吉が深く関わった事で、茶の湯は庶民や公家をも巻き込み、一大日本文化として発展した。

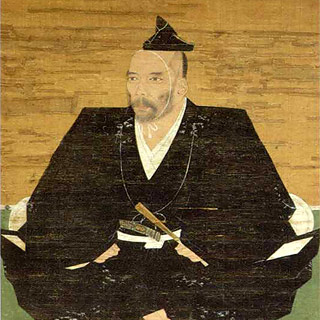

羽柴秀吉(豊臣秀吉)

江戸時代にまで続く利休の茶

秀吉の保護の下に活躍した千利休が死去した時、数々の茶人たちがそれぞれのやり方で利休の侘茶を発展させていく。

高弟の古田織部(ふるたおりべ)、小堀遠州(こぼりえんしゅう)らに引き継がれ、江戸時代に入ってからも新たな茶の湯が次々と開花していった。