羊羹

日本の和菓子の一つとして知られる「羊羹(ようかん)」。

とても甘くて、よく緑茶と合うお菓子だが、その羊羹はいつ、どうやって出来たのか?

中国発祥の羊羹

羊羹は元は中国の料理で、文字の通り羊の羹(あつもの)、つまりは羊の肉を煮たスープの類であった。

南北朝時代に北魏の捕虜になった毛脩之が「羊羹」を作ったところ太武帝が喜んだという記事が宋書に見えるが、恐らくこれは羊のスープであったと思われる。

そして事の羊のスープが冷める事で、肉のゼラチンによって固まり、自然に煮凝りの状態となる。

日本で自己流に発展

この「羊羹」は鎌倉時代から室町時代に、禅僧によって日本に伝えられた。

禅宗では肉食が戒律(五戒)により禁じられている為、精進料理として羊肉の代わりに小豆を用いたものが、日本における羊羹の原型になった。

※別の説では、唐代に重陽の節句に作っていた「羊肝餅」に由来するともいわれる

日本の文献における「羊羹」の初出は室町時代に書かれた『庭訓往来』の「点心」の記述である。

初期の羊羹

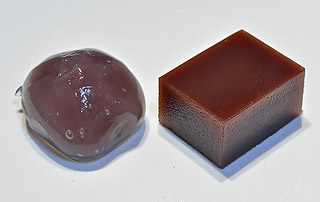

初期の羊羹は、小豆を小麦粉または葛粉と混ぜて作る蒸し羊羹であった。

蒸し羊羹からは、芋羊羹やウイロウが派生している。

また、当時は砂糖が国産できなかったために大変貴重であり、一般的な羊羹の味付けには甘葛などが用いられることが多く、砂糖を用いた羊羹は特に「砂糖羊羹」と称していた。

だが、17世紀以後琉球王国や奄美群島などで黒砂糖の生産が開始されて薩摩藩によって日本本土に持ち込まれると、砂糖が用いられるのが一般的になり、甘葛を用いる製法は廃れていった。

中期の羊羹

「煉羊羹」が日本の歴史に登場するのは天正17年(1589)で、山城国伏見九郷の鶴屋の5代目岡本善右衛門が、テングサ(寒天の原料)・粗糖・小豆あんを用いて炊き上げる煉羊羹を開発し豊臣秀吉に献上したといわれる。

鶴屋は徳川頼宣に従って紀伊国和歌山に移り駿河屋と改名したが、その後も改良を重ね明暦4年(1658)には完成品として販売されている。

江戸時代

江戸時代は煉羊羹全盛時代であり、江戸本郷の藤村羊羹をはじめ、多くの名舗が現われた。

一方、初期の製法の羊羹(蒸し羊羹)は、安価な下物(煉羊羹の半値)になり、その一部は丁稚羊羹と称したものもある。

また、料理菓子として、煉羊羹を半煉り状にした製法の羊羹もつくられ、後に水分を多くした水羊羹がつくられるようになり、御節料理として、冬の時季に食された。

また、この時期には錦玉カン、淡雪カン(メレンゲを寒天で固めたもの)、ミゾレカンといったあらたな羊羹も登場した。

水羊羹

水羊羹は、かつては御節料理の料理菓子として冬の時季に作られたが、現在は御節料理としての風習も忘れられ、冷蔵技術の普及と嗜好の変化から通年化の傾向が強く、主に夏に冷やして食されることが多い。

御節料理としての風習は東日本の一部の地域に現存する。

かつては、木枠の型(羊羹舟)でつくられた水羊羹を切り売りしていた。

往時の名残として、厚みのある箱や容器に水羊羹を流し込んで販売する店が見られる。

現在は、流し箱タイプのほか、アルミ缶やプラスチックカップに入った製品が市販され、高級和菓子店では棹物として、竹筒に入った製品なども販売されている。

国外における羊羹

戦前・戦中、満州からジャワ(現インドネシア)に至るまで小城羊羹が広く販売され、戦後、村岡総本舗に、晩年の愛新覚羅溥傑氏が訪れ羊羹を購入している。

現在の中国でも天津や北京で、日本のものと同じような小豆や栗を使った甘い「羊羹(ヤンカン)」が製造販売されているほか、中国独特のサンザシ、桃、リンゴなどを加えたフルーツ風味のものも製造販売されている。

韓国や台湾では日本併合時代に入った日本とほぼ同じモノがそのまま残っており流通している。