日本住宅の変化

古代の日本人は地面に穴を掘って簡素な屋根を付けて生活していた。

次第に地面を工夫して高床式となり、徐々に木造建築技術が発展し、瓦葺の屋根が主流となり現在の形に近づいていった。

その変遷を見ていく。

古代の日本住宅

日本の住宅の特徴は、床がある事、床の上に坐り、床で寝る「床座」と呼ぶ生活様式を採る事にある。

ただし、最初から床があったわけではなく、最も原初的な竪穴住居は、地面を80〜100cm程掘り下げ、上部を屋根で覆ったもので、土の上で生活した。

弥生時代に登場した平地住居も同様だが、寝所などに敷き物の代わりに簡素な板床を設ける例が現れた。

これが床の原点とされ、他に大陸の影響など複数の要因が指摘される。

4世紀頃の家屋文鏡(かおくもんきょう)では、竪穴住居・平地住居と共に高床住居が貴人用の衣笠と描かれ、高位の住宅に床が定着した事が分かる。

軸組構造での進化 寝殿造から書院造へ

もう一つの特徴は、木造の軸組構造である。

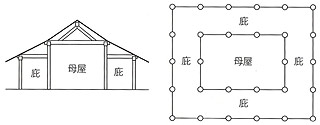

これは西洋の石組・煉瓦造が壁で支えるの対し、柱と梁で支えるもので、構造・施工上の理由から、梁門を2間に制限した「母屋」と、その外側に差し掛けた「庇」による構成が14世紀頃まで基本とされた。

寝殿造

仕切りが全くなかった

平安時代に成立した寝殿造もこの構成を採る。

寝殿造では、母屋・庇の境やその内側に殆ど間仕切りがなく、生活の場面に応じて屏風や几帳を移動して空間を仕切っていた。

坐る場所、寝る場所に畳や茵(しとね:座ったり寝たりするときの敷物の古風な呼称)を置いて生活した。

徐々に仕切りの必要性に気付いていく

しかし、就寝・身繕い・食事など日常の動作は場所が定着しやすく、間仕切りを壁や建具で固定して小さい部屋に区切るようになった。

この際、障子(襖)など引違戸(ひきちがいど)が多用されると、もとは多かった丸柱が角柱に変えられ、可動の座具だった畳も小さい部屋では敷き詰めにされた。

中世以前の住宅は殆ど実物が残っていないが、こうした変化は「春日権現記絵(かすがごんげんきえ):1309年」などの絵画に残されている。

書院造-現代の和室に繋がる

その変化が建物全体に及んだ姿が近世の書院造である。

主従関係を確認する対面儀式の重視に伴い、床の間(とこのま)・違棚(ちがいだな)・付書院(つけしょいん)などの座敷飾を主室に集中し、それをそれを背にして最も高位の人物が坐るというルールが16世紀末に確立された。

現代の和室の意匠や用法はこれを踏襲する。

庶民の住宅

一方、庶民の住宅は、都市部や一部の富裕層を除き自力建設が主で、施工精度が低く耐用年限が短かったが、17世紀頃から建築職人による普請に順次移行した。

箱木家住宅(16世紀)など古い民家は、平面の半分を土間が占め、壁が多く閉鎖的で、「住宅はもとは身を守る為のシェルター」という住宅の根源的な性格を色濃く残す。

18世紀頃から上層住宅の影響により障子や畳、天井が取り入れられ、居住性が高まると同時に、地域の気候や風土に応じた形態や平面も工夫された。

洋風化と技術・設備の革新

和館と洋館を並べて建てた

近代の最も大きな変化は、洋風住宅の導入である。

まず幕末の居留地の開設により外国人に建てられ、明治維新後は近代化の一環で日本人、特に皇族や政府高官など指導者の住宅に採用された。

当初は、近世以来の生活を変えず洋風化する手立てとして、同じ敷地内に和館と洋館を並べて建てる「和洋併置型住宅」が主流とされ、接客のみ洋館で行い、日常生活は和館で過ごした。

コンドルが設計した旧岩崎

徐々に生活様式も洋風化

姿だけではなく、生活も変わった。

椅子や机・卓を用いる「椅子座」は、明治初年に官公庁と小学校からまず導入され、住宅にも影響を与えた。

本来は洋館の内部は椅子座、和館の内部は床座の筈だが、椅子座の浸透と共に和館内部に採用する例も現れる。

また中流住宅では和館に一室だけ洋間を付けた「一間洋館」が流行した。

大正期に始まった住宅改善運動では、椅子座の普及とあわせ、プライバシーの確保や台所の効率化が叫ばれ、接客座敷を最優先する平面も家族中心に改善された。

1925年に建てられた洋風住宅・大川邸(現在、江戸東京たてもの園に移築・復元)

急速な近代化

震災により鉄筋コンクリートが普及

都市の住まいとして、集合住宅が現れたのも同時期である。

第一次世界大戦以降、労働者住宅の改善策としてアメリカのアパートメントハウスが紹介され、1923年(大正12)の関東大震災後、同潤会により鉄筋コンクリート造の集合住宅建設が本格化した。

商品住宅による家の規格化

一方、商品住宅の販売は1909年(明治42)創立の「あめりか屋」を萌芽とし、日本国内でも商品住宅の競争が生まれる。

戦後は大和ハウスの「ミゼットハウス」や、積水化学工業の「セキスイハイムM1」を皮切りに、規格化・工業化による大量需給が始まった。