日本と住まいの歴史

獣などの外敵から身を守り、雨霧をしのぐ為の設備は、いつしか快適性が求められ、屋根や床が工夫された。

住まいは経済力の象徴でもあり、身分や立場を表す役目も伴った。

機能や様式の変化と共に、社会の変容も反映して来た住居。

人々の住まいの変化を見れば、日本社会がどのように変化して来たかがよく分かる。

縄文・弥生・古墳時代

竪穴住居から高床住居へ

洞窟や岩陰を利用した住居は、旧石器時代以降、竪穴住居へと移っていった。

縄文時代には定住集落が生まれ、弥生時代は複数の住居の周囲に濠や塀を築く環濠集落が生まれた。

竪穴住居の内部では、次第に釜戸や寝床の位置が固定されていった。

やがて寝床に敷いた干し草や板が定着して、後の床につながる丸太などの簡素な段差が出来た。

大陸からの影響も地域差はあったが、古墳時代には高床住居が主流となっていく。

原始住居を描いた「家屋文鏡」

4世紀頃に作られた鏡で、奈良県の佐味田宝塚古墳から出土した。

レリーフには下側に竪穴住居が描かれ、右は掘り下げる代わりに土の堰で囲った平地住居、上側の身分お高い人の高床住居が描かれている。

飛鳥・奈良時代

母屋と庇による空間の拡大

天皇の住まいである「宮」は、代替りの度に住居が造り替えられ、その多くが堀立柱の建物だった。

7世紀の藤原京から、大陸にならった条坊制の都市づくりが始まる、建物の屋根に大きな変化が訪れる。

建物でも儀式の場では茅葺や檜皮葺の屋根に代わり、大陸風の瓦葺が使われた。

貴族の住居などでは、より広い空間が求められ、中心部の「母屋」の側面に「庇(ひさし)」や「孫庇」を付随させる方法が現れた。

後の寝殿造に継承される構造の原型である。

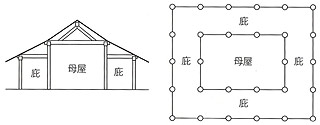

母屋と庇

大きな空間を得る為には、柱の間をつなぐ梁(はり・りょう)を長くしなくてはならない。

その為には梁を太くする必要があり、重さやたわみの問題が生じる。

このため、梁の長さを一定にして、中央を「母屋」、周りに「庇」を設ける事で解決した。

大嘗宮正殿

天皇の即位式(大嘗祭)の為に建てられる大嘗宮は、長年、前例を踏襲して建てられてきた為、古代の様式が伝えられる。

大嘗宮正殿の内、天皇は「室」で一夜を過ごし、「堂」で儀式を行った。

上位の貴族の住居も、公式な空間は開放的な造り、私的な空間は壁で囲んだ閉鎖的な造りになっていた。

平安時代

大空間、寝殿造の完成

先の時代に登場した母屋+庇の構造が発展して、寝殿造りが完成した。

この時代の貴族の住宅の様式で、庭に南面した神殿が中心となり、東西に対屋(たいのや)や廊(ろう)を配する。

寝殿は、南側が儀式空間、北側が生活空間で、全体に固定された仕切りが少ない開放的な作りだった。

京都御所紫宸殿

下の画像は寝殿作りの構造が良く分かる庇の部分。

屋根の勾配が屋内から見える化粧部屋裏という形式。

現存しているのは1855年に再建されたもの。

座具としての畳

間仕切りを固定しない大空間を基本とする寝殿造りでは、調度も可動式だった。

屏風や几帳で空間を分け、茵(しとね)という座具を用いた。

畳も床に敷き詰めるのではなく座具の一つであり、畳の縁の柄によって座る人の身分を表した。

鎌倉・室町時代

和室の原型が出来る

武士の時代に入り、平安時代の寝殿造を受け継ぎながら、空間の分化が進んだ。

平安時代の末期から、日常的に使う間仕切りが固定され、天井が設けられて、母屋と庇の構造とは無関係に空間が細かく仕切られるようになった。

寝殿の儀式空間と生活空間の分離が進み、さらに接客の為の会所(かいしょ)と呼ばれる新しい建物が設けられた。

法然上人絵伝 武士の家

法然の生家、美作(岡山県)の押領使・漆間時国の館が描かれている。

網代垣などに囲まれた敷地内の中央に小規模な寝殿がある。

礎石の上に建てられ、草葺屋根に板庇、明障子、蔀戸(しとみど)などが用いられている。

武士が控える中門廊が続き、別棟として厨や厩が見える。

和室の形成

座具として用いた畳は、部屋の分化と共に、小さい部屋から床に敷き詰めるようになった。

このため畳の大きさが規格化され、畳数で部屋の広さを表す事も始まった。

格が低い空間だけに使われていた角柱が主流となり、仕切りとなる引違戸も発展して、板戸や障子など種類が増えた。

床の間も生まれ、現代にも通じる和室の要素が、この頃に出そろった。

一遍上人絵伝にみる町家

「大津の町家」は掘立柱で描かれ、板葺で内部の半分を土間とする。

応仁の乱後の京都では町衆が力を付け、商いに適した形を整えていく。

中世の民家

室町時代後期の上層農民(地侍)の住居が現存する。

礎石建や高度な仕口による軸組など、武家住宅などの技術を取り入れて耐久性の高い建物が立てられた。

内部は土間と床上部から構成され、この平面は近世にも基本となった。

安土桃山・江戸時代

格を重んじる書院造と、くつろぎの数寄屋造

武家社会が発展する中で書院造が完成された。

上級武士の家では、接客・対面の場として空間や書院が造られ、床や天井の高さに差を付け、天井や座敷飾、障壁画などの使用で、身分の序列を表した。

一方や、遊びやくつろぎの空間では、書院造の形式をとりながら、軽妙に崩した数寄屋造が広まった。

階級ごとの様々な住居、地域固有の様式も生まれた。

書院造の権威の演出

厳格な身分制度が敷かれた江戸時代は、住居でも上位の者を権威づけて、主従関係を強調する様々な演出が取り入れられた。

- 格天井

- 縁を格子状に組んだ天井形式で、間に板を張り、絵を描く場合もある。

四方を曲面で持ち上げた折上格天井、中央をもう一段持ち上げた二重折上格天井はさらに格が高くなる。 - 座敷飾

- 床の間、違棚、付書院などを指す。

調度を飾る場が16世紀末に定型化し、身分の高い物が、座敷飾を背後にして座るルールが成立した。 - 帳台構

- 帳台はもともと寝室を表し、帳台構はその入り口。

後はそこで寝起きをせず、座敷飾りの一つとして主室に置かれるようになった。

数寄屋造風書院造の流行

数寄屋は、本来は茶室を指す。

千利休は山里や農家をモデルにして草庵風茶室を完成、小堀遠州らが格式化を図り、接客の場として茶室を作る事が定着した。

数寄屋は、広く芸能を楽しむ接客用の建物に意味が拡大した。

書院造に数寄屋の手法が取り入れられて、洗練された数寄屋風書院造が流行した。

町家と長屋

都市で発達した町家は、武家住宅や農家と異なり、商いを行う為に道に直面し、隣家と近接する密度の高い配置を特徴とする。

町人には禁止されていた瓦葺も、度重なる火災への対策として江戸時代中期に許され、塗壁の土蔵造も広がった。

下の写真の埼玉県川越市の大沢家住宅はその典型。

江戸では、このような表通りに面した表店(おもてだな)の背後に、共同の井戸や便所を持つ裏長屋が連なっていた。

各地の民家

農民が暮らす民家の多くは、近世初期まで古代以来の掘立柱で建てられたが、豪農などから礎石建てが広がった。

もとは土間住まいが当たり前で、土間に藁やむしろを敷いて暮らしたが、富裕層から床が導入され、江戸末期には畳敷も取り入れられた。

ただし、土間は台所や作業場として活用され、近年まで存続した。

多くの藩は、玄関や床の間の設置、家の規模、材料などに石高や地位に応じた規定を設けた。

また、生業や風土・気候、入手しやすい材料などにより、土地ごとの形式が生み出された。

- 合掌造

- 急勾配の屋根の形が特徴で、扠首(さす)を合掌形に組んで広い屋根裏空間を作り養蚕に利用した。

岐阜や富山などで建てられた。 - 高塀造

- 「大和棟」とも呼び、ゆるい勾配の瓦屋根の上に、急勾配の茅葺屋根を乗せる。

河内(大阪)・大和(奈良)地方で、裕福の象徴として採用された。 - 分棟型の民家

- 母屋と土間の棟を分けた形式で、台風などの被害を抑える為に屋根を低くする例もあった。

太平洋沿岸地域に多い。 - 南部曲屋

- 母屋と厩が接続されたL字形の民家

岩手県南部地方など馬産地に多い。

明治・大正・昭和(戦前)

洋風化の始まり

洋風住宅は、外国人の住まいとしてまず居留地に建てられ、明治時代に入ると上流階級の日本人住宅にも取り入れられた。

当初は同じ敷地内に洋風と和風の建物を並べて建てる和洋併置型が主流だった。

しかし、後に中流階級への普及と、椅子・テーブルを用いる洋風の生活様式の浸透と共に、洋風住宅の日本化が進んだ。

明治時代末から鉄道の敷設が進み、都市郊外で住宅地が開発された。

洋風建築の担い手

幕末の出島や開国当初の居留地では、来日した外国人が簡単な図面を描き、それを基に日本人の大工が工夫しながら洋風建築を建てた。

その後、T.J.ウォートルスら外国人技術者が来日、これらの現場を担当した大工らは、その見聞を基に、各地でいわゆる疑洋風建築で学校などを建設した。

1877年に来日したイギリス人建築家ジョサイア・コンドルが設計と共に、工部大学校造家学科(現・東京大学工学部建築学科)で辰野金吾、片山東熊ら、草創期の日本人建築家の育成にもあたった。

コンドルが設計した旧岩崎

分化住宅の登場

大正時代には、椅子式の生活様式の導入や家族重視の間取り、家事労働の軽減など住宅改善運動が盛んになり、1922年の平和記念東京博覧会でモデル住宅が展示された。

モダンな住宅は「文化住宅」として注目され、昭和初期には和風住宅の玄関脇に西欧風の応接間を備えた住宅も流行。

1925年に建てられた洋風住宅・大川邸(現在、江戸東京たてもの園に移築・復元)

昭和(戦後)・平成

規格化、工業化の浸透

第二次世界大戦後、住宅不足を解消する為に団地などが建設され、ダイニングキッチンが登場した。

住宅の規格化が進行し、工業化の推進と合わせ、同じ間取りの住宅が量産されるようになった。

どんな物も量産体制・生産ラインが進めば価格が低下していき、急速に大衆の住まい環境は発展していく。

ハウスメーカーによる家づくりも戦後一斉に広まった。

1960年代にはマンションが急速に増加した。

一方、現代的な感覚の和風建築や実験的な住宅も生まれた。

出典・参考資料(文献)

- 『週刊 新発見!日本の歴史 48号 政治と経済の迷走の果てに』朝日新聞出版 監修:小沢朝江