初めて「天皇」と名乗った、天武天皇

かんたん目次

詳細・逸話・新説など

「千申の乱」で皇位を勝ち取った天武天皇

天武天皇(てんむてんのう:631〜686年)は飛鳥時代、第40代天皇。

父は舒明天皇(じょめいてんのう)で、母は皇極天皇(斉明天皇)、兄が中大兄皇子(天智天皇)である。

天皇に即位するまでは大海人皇子(おおあまのみこ)と呼ばれた。

「千申の乱(じんしんのらん)」で甥にあたる大友皇子(おおとものおうじ、弘文天皇)と戦い、これに勝利をする事で皇位をついで天皇となった。飛鳥浄御原宮で即位した。

律令国家の完成を志しており、飛鳥浄御原令や八色の姓などを制定した。

「日本」「天皇」号の使用

それまで使われていた「倭国」を「日本国」に、「大王」を「天皇」という称号に変えさせたのが天武天皇である、という歴史学説がある。

前代・天智天皇の弟

即位前は「大海人皇子」と呼ばれる

大海人皇子は第38代天皇の天智天皇の弟である。

大海人皇子の前半生は、兄の中大兄皇子ほど言い伝えがなく、詳細は不明である。

幼少期は摂津国の凡海氏(おおあまし)に養育を受けたとされ、即位前の名前である「大海人皇子」もこれに由来すると云われている。

天智は息子を天皇に即位させようと画策

兄に比べて、大海人皇子は傍流の皇子だったが、兄が天皇に即位してからは、皇太弟として兄に協力し、共に執政を行った。

しかし兄である天智は息子の大友皇子を自分の後継者とするつもりだった。

その為に太政大臣という役職を新たに設け、大友皇子をこれに付かせる事で皇位への足掛かりとした。

さらに、これまで皇位の継承は、経験や実績を基準に、次期の大王(天皇)を選出されていたが、実績よりも血統を優先とする世襲制とした。

大海人皇子は一度隠遁していた

大海人皇子は表だって、これに賛成しなかった。

しかし、兄の嘆願もあってか後継者争いを退けて吉野へ隠遁した。

壬申の乱に勝利し、天皇に即位

大衆の心を掴み、乱に勝利する

天智の没後、天智の息子と戦う

西暦671年、天智天皇が崩御した。

後継者である大友皇子はこれを機に、大海人皇子を攻め滅ぼすため、吉野へ挙兵する計画を立てるが、その計画を察した大海人皇子も挙兵する。

民衆を味方に付ける事で、大軍を得た

大海人皇子が近江大津宮から隠遁した際にはわずか数十名の共を連れているのみであったが、吉野を出発した後は大海人皇子の兵はたちまち数万にも上ったと云われる。

理由は、兄の天智天皇は税収や厳しい時間管理などの苛烈は政治体制を敷いていた為、これに反発していた地方豪族が沢山いたため、息子の大友皇子よりも、弟の大海人皇子に協力する事を選んだためと云われる。

また、大海人皇子は幼少時代より、宮中(貴族や皇族)よりも人民たちに近い生活を営んでいた為、民衆の心を掴むことに成功した為でもある。

この軍事力を背景に大友皇子の軍を包囲していく事になり、千申の乱に勝利した。

>> 壬申の乱

天武はこれまで以上に強力な天皇となった

この乱の結果、大友皇子側に付いた中央の有力豪族たちの勢力は失墜。

逆に、勝利した天武天皇(大海人皇子)はその権威と権力をより強大なものとする。

天武天皇によって現在まで続く「日本国」が本当の意味で建国されたのだ。

“日本国”を本格的にスタートさせた

新たな皇統、天皇家にとってターニングポイント

千申の乱の後、大海人皇子は即位し天武天皇となった。

天武は大臣を置かずに天皇自らが統治する皇親政治(こうしんせいじ)を行った。

「万葉集」では「大君は神にしませば」とまで歌っているが、天武自身も自分を「新たに天下を平し初めて即位す」とし、自分を天智天皇の後継者ではなく、新たな皇統の創始者と位置付けた。

日本国の歴史(正史)を再構築(編纂)させる

そして、天武は、正統な天皇の血筋を伝える「日本書紀」と「古事記」という二つの歴史書の編纂を命じた。

「日本書紀」は漢字で変遷された国外向けの歴史書で、「古事記」は日本語で編纂された国内向けの歴史書である。

これらの書物が完成したのは8世紀の元明天皇らの時代である。

「天皇」と「日本」の名を定める

「天皇」という称号、「日本」という国号

天武が即位するまでは、まだ「天皇」と「日本」という言葉・称号はまだ無かった。

天武は「大王(おおきみ)」の新たな呼び方を考えだす事で、自分の権威を絶対的なものとしようとした。

そこで「天皇」という名を考え出し、即位後は、それまでの「大王」も「天皇」と呼ぶ事となった。

「倭国」を「日本」と改めたのも天武である。

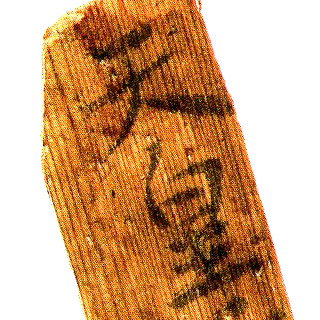

※奈良県の飛鳥池工房遺跡では「天皇」と記された木簡が発見されている。

「天皇」と記された木簡

飛鳥池遺跡(奈良県明日香村)から出土した7世紀後半の物と見られる「天皇」と記された最古の木簡

この木簡の内容は不明だが、同じ場所から「丁丑年」(677年(天武6年))の新嘗祭に関係する木簡が出土しており、この「天皇」とは天武を指していると思われる

天武天皇の内政改革

天皇の権力がそれまで以上に強力に

壬申の乱後に即位した天武は様々な改革を実行し、天皇を中心とした国家体制の樹立を図った。

- 豪族の私有民を廃止

- 豪族の私有民・部曲を廃止し、全ての人々を「公民」とした

- 国史・律令の編纂

- 天皇統治の正当性を主張する為の国史、および律令の編纂に着手させる

- 八色の姓の制定

- 氏族の階級を序列化し、天皇を頂点とする身分秩序を再編した

- 富本銭の鋳造

- 日本初の銅銭の鋳造を開始

- 「天皇」「日本」号の使用

- 天武の時代から「天皇」「日本」の呼称が使用され始めた(倭国→日本国、大王→天皇)

詳細・新説など

本当に、天武は天智の弟なのか?

通説としては、天智の同母弟、である

天武は舒明天皇と斉明天皇の子で、天智の同母弟である。

尊称は天渟中原瀛真人、淳中原は宮である飛鳥浄御原宮(奈良県明日香村)にちなみ、「瀛」は道教の神仙、「真人」は道教の「真理を悟った人」の意とされる。特に真人は秦の始皇帝も憧れて名乗った称号であり“始まり”の天皇としてふさわしい。

なお、天武天皇は道教、占術、陰陽五行説などの中国思想に通じた王とされるのが特徴で、天皇号も道教由来の最高神とする説が根強い。

天武は『日本書紀』に生年が記されていない

天武天皇には大きな謎がある。『日本書紀』に生年が記されておらず、それを知る手がかりも示されていないのだ。

一部では天武は天智より年長、あるいは「非兄弟」とする論説がある。

根拠は後年の史料だ。

後年の史料では“天武の方が年上”となっている

鎌倉末期成立の年代記『一代要記』は天武天皇の享年65(686年没から逆算して622年生まれ)としている。

また、室町中期成立の皇室系図『本朝皇胤紹運録』は、天武天皇を623年生まれとする。

天智は『日本書紀』で626年生まれとされるので、天武は天智より3〜4歳、年長となる。

出自そのものを疑う見解もあり

ほかにも『神皇正統録』などに類似する内容がある。

このため天武の出自そのものを怪しむ見方も強まり、天武を新羅系王族や高句麗系高官の出自とする見解も出ている。

天智の生年も史料によって矛盾がある

しかし、こうした年齢矛盾に関して、『日本書紀』の記述と他史料との比較がそもそもの間違いとする指摘がある(松尾光「天智・天武天皇『非兄弟』論争」『最新日本古代の論争51』所収)。

天智の生年は『一代要記』では619年、『本朝皇胤紹運録』では614年で矛盾がないのだ。

これは他史料も同様である。

結論、学界では天武は弟とされている

『日本書紀』の天武生年の不記載や、二人の正確な生年の謎は残るにせよ、学界では天智を兄、天武を弟とする意見が主流である。

天武(大海人)は天智の「皇太子」だった?

天武が天智を補佐したのは史実と思われる

天智朝で天武(この頃は大海人皇子)は天智を助け、政局の正面に立った。特に「甲子の宣」では発令者としての役割を果たしており、兄の補佐役として重きを成していたことは史実と考えられる。

日本書紀には「皇太子(東宮)」と記されるが…

では天武は皇位継承候補としても有力者だったのだろうか。

壬申の乱で多くの豪族が天武を推戴した以上、これも確かと考えられる。

しかし、この件に関する『日本書紀』の記述にはかなりの疑わしさがある。

『日本書紀』で天智朝の天武(大海人)は「東宮大皇弟」と呼ばれている。東宮とは皇太子の意味であり、この時点で後継者として公認されていたことになるわけだ。

天智の時代には、皇太子制度はまだなかった?

だが天武天皇を称したのは即位後の天武天皇6年(677)頃の話で、初の皇太子は天武の子・草壁皇子が有力だ。

当時は制度としての皇太子制は未整備で、飛鳥浄御原令(持統天皇3=689)か大宝律令(大宝元=701)以降に正式成立とする指摘もある(荒木敏夫『日本古代の皇太子』吉川弘文館)。

「即位を約束された立場だった」という潤色か?

この時期の東宮、大皇弟という呼称は潤色が疑われる。

有力候補であるにせよ、即位を約束された立場であったかどうかは非常に不透明だ。

7世紀まで皇位(王位)継承は合議でなされていた

なお6〜7世紀の大王位継承には、現代の「皇室典範」のような明確なルールはなかった。

先帝は後継者を指名せず、諸豪族(群臣)の合議で推戴するのが専らだった。

基本は兄弟継承、天武(大海人)も候補者ではあった

基本は兄弟継承や同世代内継承で、年齢は30〜40代以上、母は王族か蘇我氏の血統が望ましい、とする傾向があったことが指摘されている(仁藤敦史『女帝の世紀皇位継承と政争』角川選書ほか)。

この時期に若い男性より年長の女性が推された理由がこれだ。また条件に合う男性について「大兄」の呼称があったという説もある。

推古・皇極により大王(天皇)が後継を選ぶ風潮が生まれる

こうした流れに微妙な変化が生まれるのが、33代推古天皇が田村王(後の34代舒明天皇)を指名したと解釈できる「遺詔」の存在と、35代皇極(斉明)天皇の36代孝徳天皇への史上初の「生前譲位」である。

諸豪族の合意なく、大王が後継者を選ぶという制度が確立したとは言い難いにせよ、機能はし始めていたのである。

となれば、重要なのは天智天皇の意志となる。

果たして天智天皇は天武を後継者として考えていたのだろうか。

兄・天智は飛鳥の有力豪族と確執があった?

『日本書紀』に従えば、天智は7年に及ぶ称制を経て天智天皇7年(668)に大津宮にて、43歳でようやく大王(天皇)に即位したという。

この辺の事情は不明だが、通説では白村江敗戦の戦後処理に忙殺されていたためとされる。

ただ強引な遷都だった大津京での即位を考えると、飛鳥の有力豪族との間に何らかの問題を抱えていた可能性はある。

即位の条件は達成していたにせよ、諸豪族の了承を完全に取れていなかったというわけだ。もっとも、この説にも確証はない。

兄・天智の娘(姪)を4人も后にした弟・天武

大友皇子は天智の第一皇子で、正妃は天武の娘・十市皇女だった。

なお、天武は鶴野讚良(持統天皇)を含め、計4人の天智の娘(大田皇女、大江皇女、新田部皇女)を妃としている。

相応しい血脈の子が生まれなければ戦乱となった時代

この時代、王族間の近親婚は盛んで、天智天皇の正妃である倭姫王も天智の異母兄・古人大兄皇子の娘であった。

壬申の乱は倭姫王ら王族や蘇我系の妃との間に天智の皇子が生まれなかったことが原因の一つといえる。

兄・天智が実子・大友皇子を王位継承者に

大友皇子は血脈的には後継候補からは外れる筈が…

大友皇子(天智の第一皇子)の母は伊賀出身の采女だった。

先の慣例からいけば、血統の面で大友皇子が後継者候補から除外されることは明らかである。

にもかかわらず、大友は史実として次期大王候補となった。

その決め手が推古天皇以来の大王の意志である。

大友皇子が太政大臣(王位継承者)となる

天智天皇10年(671)、大友皇子は24歳で史上初の太政大臣となった。

律令制では国政を総覧する最高国家機関(太政官)の最高官職だが、近江令に基づく律令制整備が不確かなため、この場合は摂政、さらに王位継承者を意味する地位とされ、天智は大友皇子を選んだことになる。

- 采女とは〜豪族が王家へ献上した娘

- 多妻婚の王家では、采女(うねめ)と呼ばれる女官が妻妾として大王の子を産む場合も多かった。采女は王族の雑事を行う女性で、大半が地方豪族が王家への服属の証しとして献上した娘だ。後の律令制下で采女は制度化され、「容姿端麗な13〜30歳」が条件となった。日本初の外見重視制度かもしれない。

天智と天武の緊張関係を示す逸話

天智天皇がなぜ天武でなく、従来の大王の条件にそぐわない大友皇子を後継としたかはよく判っていない。

我が子可愛さか、天武が気に入らなかったのか。

『家伝』には天智・天武の微妙な仲を示す逸話がある。

天智が天武の蛮行に激怒した、恋敵だった、など

ある日、天智天皇が琵琶湖畔の楼酒宴していた際、酔った天武が長槍で敷板を刺し貫くという無礼を働いたという。

怒った天智天皇は天武を殺そうとしたが、中臣(藤原)鎌足の取りなしで事なきを得た、という内容である。

他愛ない逸話かもしれないが、天武の鬱屈した思いを読み取る声もある。

また、女流歌人の額田王をめぐり、天武が恋敵の天智に遺恨を持っていたという話も有名だ。

天智が天武の野心を試した、という逸話

病に倒れた天智を天武が訪れる

天智天皇10年(671)9月、天智天皇は病に倒れた。

『日本書紀』は天智天皇に呼び出された天武との対面の様子を記す。

天武は天智がいる大殿に入る前に、天武派の蘇我臣安麻呂に「用心して話しなさい」と忠告されていたという。

天智「王位を譲る」 天武「王位は私ではなく皇子へ」

天智天皇は天武に大王位を譲ることを告げた。

天武は病を理由に辞退し、「どうか天下を皇后(倭姫王)に付託し、大友皇子を皇太子となさいませ。私は出家し、陛下のために功徳を修めます」と答えた。天智天皇はこれを許した、という。

天智の罠であり、天武が王位を受ければ殺されていた、という

天智天皇の譲位は罠であり、もし受ければ「野心あり」、つまり大友の禍とみなされ殺される。

そこで天武は倭姫王・大友体制を示し、自身は身を引いた、と解釈できる内容である。

ただ密談内容が詳細なのはやや不自然であり、鵜呑みにはできない。

中国にそっくりなエピソードが残されている

『日本書紀』は漢籍(中国史書など)の影響を濃厚に受けており、天武が漢の高祖(劉邦)に擬されていることも有名だ。

天智・天武の対面の事実までは否定できないが、この場面では『三国志』で蜀の劉備が丞相の諸葛亮(孔明)に譲位を示唆する場面(王が臣下の真意を見定める)と通底しており、潤色の感が拭えない。

中国を模倣したとおもわれる逸話は多い

また『日本書紀』は天武が近江を離れて吉野(奈良県吉野町)に向かったとき、ある官人が「虎に翼をつけて放てり」と、危険な天武を逃したと評したとする。これも『魏志』などに見られる表現だ。

説話・逸話は脚色を疑う必要がある

天武の吉野行きは史実とされる。 しかし『日本書紀』編者がさまざま脚色をしている点は留意しておきたい。