蘇我氏 飛鳥時代の官僚一族

蘇我氏は古墳時代末期から飛鳥時代において、大和政権(朝廷)内で権勢を誇った有力豪族・氏族。

代々「大臣」を輩出し、次期天皇を擁立するなど、朝廷内部で天皇に次ぐほどの力を有していた。

物部氏や聖徳太子の血族などの政敵を次々滅ぼすが、乙巳の変で蘇我入鹿・蝦夷の父子が殺害され、蘇我本宗家は滅んでしまった。

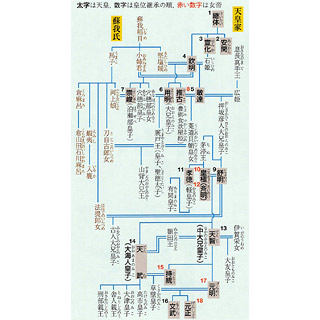

天皇家・蘇我氏の関係系図(『山川 詳説日本史図録』より引用)

系図から、蘇我氏と大王(天皇)家との深い関係が読みとれる。大化改新の直前に舒明天皇が死去し、皇極天皇が即位した。その後の皇位継承をめぐって山背大兄王・古人大兄王・軽皇子、そして中大兄皇子の間に確執があり、一方では権力を強める蘇我入鹿の存在があった。

目次

- 蘇我氏の祖は、武内宿禰

- 蘇我氏発祥の地、4つの説

- 仏教をめぐる蘇我氏と物部氏の対立

- 仏教争いをめぐる異説

- 蘇我馬子が物部氏を滅ぼす

- 崇峻天皇の暗殺と推古天皇の擁立

- 乙巳の変の後も蘇我は滅ばず

- 「悪」に仕立てられた蘇我氏

- 蘇我氏に所縁のある豪族

蘇我氏の祖は、武内宿禰

蘇我氏の祖は、12〜16代の5代の大王(景行・成務・仲哀・応神・仁徳)に大臣として仕えた武内宿禰とされる。

武内宿禰は8代・孝元天皇の3世孫※だったとされ、大王家(天皇家)の末裔ということになる。

『古事記』では、武内(建内)宿禰の子である蘇我石川宿禰が蘇我氏の初代にあたる。

※学術的には8代孝元天皇は実在したとは考えられていない為、蘇我氏のルーツに関しても「天皇に所縁ある」という程度である

蘇我氏発祥の地、4つの説

大和国高市郡曽我

蘇我氏発祥の地とされるのが大和国高市郡曽我で、現在は宗我坐宗我都比古神社(奈良県橿原氏)が鎮座している。

33代・推古天皇の時代に蘇我馬子が社殿を造営し、祖先の武内宿禰や蘇我石川宿禰を祀ったと伝えられている。

河内国石川郡

一方で、河内国石川郡が出自の地という説もある。

これは『日本三代実録』の記事で、石川木村が「我が先祖の石川宿禰は河内国石川で生まれた」と述べているのを根拠としている。

ただし、この説は蘇我氏が石川氏に改姓してからの主張で、自家を正統化させるために創作された可能性が高い。

大和国葛城郡

さらに『日本書紀』で蘇我馬子が「葛城は我が一族の生まれ故郷である」と言って推古天皇に葛城の拝領を願い出たことから、大和国葛城郡が蘇我氏出自の地ではないかという説もある。

葛城は大王家の外戚として権勢を振るった葛城氏の本拠で、馬子は自らを葛城氏の末裔と名乗ることで、蘇我氏の権勢の正統性を示そうとしたのかもしれない。

朝鮮半島発祥という説もあり

蘇我氏に「韓子」「高麗」の名がある

『蘇我石川系図』では、石川宿禰の以降に満智―韓子―高麗―稲目と続いている。

韓国の娘と日本人の間に生まれた子という意味の「韓子」、高句麗の「高麗」など、朝鮮半島由来の名前があることから、蘇我氏のルーツを朝鮮半島に求める説もある。

また、満智も百済の高官である木満致と名前の読みが通じていることから、同一物だったとする意見があるが、それを裏付けるのは非常に難しい。

渡来系の氏族は出自を隠さなかった

ヤマト王権は服属する豪族に「姓」を与えたが、蘇我氏は渡来系氏族には通常与えられない「臣」の姓を称している。

また、当時の渡来系氏族は自らの系譜を隠すようなことはせず、渡来後も大陸時代の姓を堂々と用いていた。

こうした点から、蘇我氏の先祖が渡来人だった可能性は低い。

ただ、蘇我氏が朝鮮半島からの渡来人と関わりが深かったのは間違いないだろう。

蘇我氏の隆盛

物部氏との争いに勝利した蘇我馬子は崇峻天皇を暗殺し、日本初の女帝である推古天皇を即位させた。この時期に蘇我氏は最盛期を迎える。

仏教をめぐる蘇我氏と物部氏の対立

蘇我氏は大臣、物部氏は軍事や祭祀

『日本書紀』では、蘇我氏と物部氏の対立は仏教の受容をめぐる争いから始まったことになっている。

蘇我氏は大臣を輩出してきた有力氏族で、物部氏はヤマト王権の軍事や祭祀を司ってきた氏族である。

仏教公伝、欽明天皇は仏教をどうするか群臣に質問する

欽明天皇13年(552)、百済の聖明王が軍事援助の見返りとして、金銅の釈迦像1体と経典、幡蓋などを29代欽明天皇に献上した。

これがいわゆる仏教公伝で、欽明天皇は受容の可否を群臣に下問した。

蘇我「仏教を受け入れよう」 物部「仏教は拒否だ」

渡来系氏族とのつながりが深かった蘇我稲目は、「西の諸国はみな、仏像を礼拝しています。我が国だけが乗り遅れるわけにはいきません」と答えた。

これに対し、物部尾輿は「我が国の王の天下には、天地に多くの神々がおわします。異国の教え(仏教)を拝せば、神々の怒りを招くでしょう」と反対論を唱えた。

仏教を受入れると疫病発生、仏像を捨ててしまう

稲目と尾輿の意見が真っ向から対立したため、欽明天皇はとりあえず稲目に仏像を授け、私的な礼拝を認めた。

しかし、直後に疫病が発生し、多くの人が亡くなってしまう。

尾輿は「仏像を早く投げ捨てるべきです」と天皇に奏し、許可を得て仏像を難波の堀江に流し捨てた。

蘇我馬子が仏殿を建立、法会に渡来系僧を招く

その後、蘇我氏は稲目から馬子へ、物部氏は尾輿から守屋に代替わりするが、仏教の受容をめぐる争いはなおも続いた。

敏達天皇13年(584)、百済から再び2体の仏像が持ち込まれ、蘇我馬子は仏殿を建立してこれを祀った。

法会を大々的に実施したほか、高句麗出身の僧・恵便を招き、司馬達等の3人の娘が出家した。

再び疫病が蔓延し、廃仏が激化する

しかし、再び疫病が蔓延し、30代敏達天皇の命を受けた物部守屋らによって再び廃仏が行われた。

仏殿は焼き払われ、仏像は川に投げ捨てられた。達等の娘たちは衣服を剥ぎ取かちられ、駅舎で鞭を打たれた。

仏教争いをめぐる異説

別の史料では「廃仏は敏達天皇が命じた」とある

『日本書紀』では、蘇我氏と物部氏の対立のきっかけとして仏教の受容を挙げている。

しかし、元興寺の開創経緯などをまとめた『元興寺伽藍縁起(747年)』では、敏達天皇が積極的に破仏を命じたことになっている。

『日本書紀』の編纂時には、仏教は国家鎮護において重要な役割を担っていた。

天皇自らが排仏した事実を隠すため、守屋に廃仏の役目を負わせたのかもしれない。

物部氏の居住跡から寺の遺構が発見(年代は未特定)

また、考古学の観点からも、「仏教の受容をめぐる対立」に対する新たな論説がでている。

物部氏は河内を出自とする一族で、居住地跡からは寺の遺構である渋川廃寺跡(大阪府八尾市)が発見されている。

これが守屋ゆかりの寺院であれば、『日本書紀』に書かれている仏教受容をめぐる対立は、一気に信憑性を失うことになる。

(ただし、渋川廃寺は推古朝以降の建立という意見もあるので、遺構の発見だけで「蘇我氏と物部氏の争いに仏教は関係なかった」と断じるのは難しい)

日本書紀にしか仏教争いに関する記述はない

当時の仏教は大陸の先進技術や文化とセットで渡来し、宗教というより学問としての側面が大きかった。

『日本書紀』以外の文献には物部氏が仏教受容に反対した記述が見られないので、仏教の崇拝問題が直接の対立原因ではなかった可能性もある。

仏教以外の蘇我・物部の争いの要因

朝鮮半島政策めぐる対立も

蘇我氏と物部氏の争いの背景には、朝鮮半島政策や皇位継承をめぐる対立があったとも考えられる。

当時は百済との提携を続けるか、高句麗や新羅と結ぶかで意見が割れていた。

倭国にとっては重要な分岐点だったので、そこから対立が生じてもおかしくはない状況だった。

皇位継承をめぐる対立

『日本書紀』にも記述があるのが、皇位継承をめぐる対立である。敏達天皇の崩御後、皇位を継いだ31代用明天皇は在位2年足らずで亡くなった。

物部守屋は用明の同母弟である穴穂部皇子の擁立をはかったが、この皇子は敏達天皇の皇后である炊屋姫(後の33代推古天皇)を犯そうとするなど、何かと問題がある人物だった。

守屋は穴穂部皇子の命を受うけて敏達天皇の側近だった三輪逆を殺害するなど、深く結託していた。

蘇我馬子が物部氏を滅ぼす

馬子が穴穂部皇子を殺害、物部討伐に動く

用明天皇2年(587)5月、物部守屋は穴穂部皇子に密使を送り、淡路に来るよう願った。

これに対し、馬子は炊屋姫(のちの推古天皇)の許可を得て、穴穂部皇子を殺害した。

そして7月、馬子は守屋を討つための軍を動員する。泊瀬部皇子(のちの32代崇峻天皇)や厩戸皇子(聖徳太子)などの皇子や諸豪族が軍に参加していることから、守屋はすでに政権内での人望を失っていたとみられる。

蘇我・炊屋姫の軍が勝利、物部氏は滅ぶ

追討軍は二軍に分かれ、馬子率いる第一軍が餌香川の河原での戦いで物部軍を破った。

守屋は本拠地で守りを固め、蘇我軍は何度も押し返された。

しかし、最後は弓の名手である迹見赤檮が守屋を討ち取り、からくも勝利を収めた。

崇峻天皇の暗殺と推古天皇の擁立

擁立した崇峻天皇を馬子が暗殺してしまう

戦いの後、泊瀬部皇子が崇峻天皇として即位し、馬子と炊屋姫が後見人となった。

崇峻朝では仏教興隆の政策が取られ、任那復興の遠征軍も派遣されたが、これらは馬子の主導によるものだったと考えられる。

『日本書紀』には、こうした境遇に不満を抱いた崇峻天皇が、献上された猪を見て「この猪の首を斬るように、自分が憎いと思っている者を斬りたい」と発言したという記述がある。

しかし、天皇の殺意をいち早く察知した馬子は東漢駒に命じ、崇峻を亡き者にした。

他の皇族・豪族らも暗殺に同意したか

天皇が殺害されるという大事件が起きたにもかかわらず、事件の首謀者である馬子が罰せられた形跡はない。

それどころか、馬子の権力はさらに増大している。

これは崇峻天皇の暗殺に、皇族や諸豪族が同意していたからともいわれる。

女帝・推古天皇が即位

次の天皇は炊屋姫の子である竹田皇子が有力視されたが、即位できる年齢ではなかった。

そこで、中継ぎ的な役割として炊屋姫自身が即位した。

日本初の女帝・推古天皇で、厩戸皇子が補佐役として抜擢された。

乙巳の変の後も蘇我は滅ばず

入鹿襲撃に蘇我氏も参加していた

乙巳の変で蘇我本家の蝦夷と入鹿は死んだが、それで蘇我氏自体が滅びたわけではない。

入鹿襲撃には蘇我倉山田石川麻呂も参加し、大化の改新を行った政権では石川麻呂も右大臣に任じられた。

受け継がれた蘇我氏の血脈

蘇我氏の婚姻政策は乙巳の変後も行われ、赤兄は娘を中大兄皇子(38代・天智天皇)と弟の大海人皇子(40代・天武天皇)に嫁がせている。

天武天皇の皇后で後に即位した41代・持統天皇は、石川麻呂の孫にあたる。

しかし、衰退していった

石川麻呂は謀反の疑いをかけられて自害したが、弟の赤兄が中大兄皇子に重用された。

しかし、壬申の乱で大友皇子側に属し敗れて失脚する。

その後は徐々に衰退するが、蘇我連子の娘・娼子が藤原不比等に嫁ぎ、藤原摂関家にも蘇我氏の血脈が受け継がれた。

「悪」に仕立てられた蘇我氏

実態は大きな功績がある蘇我氏

聖徳太子と同時期に政権にいたのが蘇我馬子

日本は7世紀後半以降、大陸の制度を参考にした律令国家の建設に向けて邁進していったが、その礎を築いたのは蘇我氏だった。

蘇我氏が保有する渡来人の人脈を活用して大陸や朝鮮半島の情報を先取りし、常に時代を先読みした行動を取ってきた。

冠位十二階や十七条憲法の制定、仏教の奨励でも、蘇我馬子が大きな役割を果たしてきた。

『日本書紀』に書かれた蘇我氏の悪事

馬子が自身を中華皇帝に見立てていた

しかし、『日本書紀』では、蘇我氏は稀代の悪役として描かれている。

皇極天皇元年(642)には、馬子の後を継いだ蘇我蝦夷が葛城の高宮に祖廟を建て、心の舞を行っている。

「祖廟」は天子だけの特権で「八いつの舞」は中国の皇帝だけに許された方形群舞なので、この記述だけ見ると、蝦夷が自らを皇帝になぞらえていたことになる。

国政を我が物とし民を勝手に使った

また、蝦夷と子の入鹿が墓を造営したときには、聖徳太子の一族である上宮王家の乳部の民(皇子の養育のために与えられた部民)を勝手に使役したという。

上宮大娘姫王(聖徳太子の娘とされる)は「蘇我氏は国政を我がものにし、礼を逸している。

天に二つの太陽はなく、国に二人の王はいないのに、なぜ我々の民を勝手に使うのか」と憤慨し、蘇我氏が大悪人である印象を植えつけている。

聖徳太子の血筋を滅ぼした

太子の子・山背大兄王を自害に追い込む

蘇我氏の“悪”をさらに引き立たせているのが、上宮王家を襲撃した事件である。

皇極天皇2年(643)、蘇我入鹿は聖徳太子の子・山背大兄王がいる斑鳩宮に兵を繰り出した。

山背大兄王は一族を率いて生駒山に逃げ、東国への逃亡を勧められた。

しかし、山背大兄王はこれを拒否し、最後は斑鳩寺に入って一族とともに自害した。

これにより上宮王家は滅亡し、蘇我氏は「聖徳太子の子孫を滅ぼした悪者」として語り継がれるようになった。

実態は、蘇我氏以外の皇族も襲撃に加わっていた

山背大兄王の自害を「さすがは聖徳太子の子」と称賛する哲学者もいたが、このくだりを史実として汲み取るのは難しい面もある。

山背大兄王の襲撃には多数の皇族が加わっていたとされており、単に入鹿の思惑だけで襲われたとは限らないからだ。

ゆかりの地では今も敬われる蘇我入鹿

入鹿を御祭神とする入鹿神社

ちなみに、『日本書紀』では大悪人として扱われた蘇我入鹿だが、飛鳥の西方にある蘇我氏の地元では、人気が高かったことを示す痕跡がある。

奈良県橿原市には入鹿を御祭神とする入鹿神社があり、近辺には「蘇我入鹿公御旧跡」と刻まれた石碑がある。

勝者が歴史を造り、敗者は悪くいわれる

近年は『日本書紀』の記事の信憑性を疑う声も出てきており、「蘇我氏は悪者ではなかった」という見直し論も浸透しつつある。

いつの時代も敗者は貶めて語り継がれるが、蘇我氏もその一例だったのである。

蘇我氏に所縁のある豪族

- 石川氏

- 壬申の乱で衰退した蘇我氏が、40代・天武天皇の代に石川姓を称した。

石川年足は藤原仲麻呂の側近で、弟の豊成は中納言まで昇進した。

平安時代は下級貴族となり、三位以上の官人を輩出しなくなった。

9世紀には石川木村が宗岳姓に改姓し、後に宗岡に変化している。 - 高向氏

- 蘇我氏と同じ武内宿禰を祖とする氏族で、姓は臣。

本拠である河内国錦部郡高向が氏名の由来である。

高向国押は蘇我氏の側近で、乙巳の変で蘇我入鹿が殺された後も戦おうとした。

しかし、巨勢徳陀の説得を受けて投降した。

子の麻呂は従三位中納言に昇進した。 - 小治田氏

- 武内宿禰を祖とする氏族で、姓は臣。

大和国高市郡小なめ治田(小墾田)を本拠とし『新撰姓氏録』では蘇我稲目の後裔とされる。

奈良市東部では、従四位下まで昇進した小治田安麻呂の火葬墓が発見されている。

また、小治田宅持は文献上に残る初代の信濃守である。 - 桜井氏

- 蘇我稲目の後裔氏族で、本拠地は河内国石川郡桜井。

『日本書紀』では、桜井和慈古が山背大兄王の使者として蘇我蝦夷のもとへ遣わされている。

稲目の娘が29代・欽明天皇との間に桜井皇子をもうけており、この頃に蘇我氏と桜井の地に繋がりが出来たと考えられる。